クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:交響曲第40番 ト短調 K.550

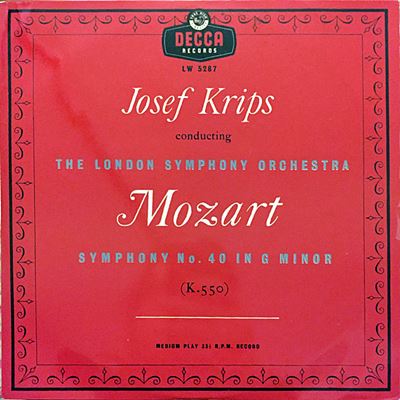

ヨーゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1953年3月録音

Mozart:Symphony No.40 in G minor, K.550 [1.Molto Allegro]

Mozart:Symphony No.40 in G minor, K.550 [2.Andante]

Mozart:Symphony No.40 in G minor, K.550 [3.Menuetto]

Mozart:Symphony No.40 in G minor, K.550 [4.Allegro assai]

これもまた、交響曲史上の奇跡でしょうか。

1788年という年はモーツァルトにとっては「フィガロの結婚」「ドン・ジョヴァンニ」を完成させた年ですから、作曲家としての活動がピークにあった時期だと言えます。ところが生活はそれとは裏腹に困窮の極みにありました。

原因はコンスタンツェの病気治療のためとか、彼女の浪費のためとかいろいろ言われていますが、どうもモーツァルト自身のギャンブル狂いが一番大きな原因だったとという説も最近は有力です。

そして、この困窮の中でモーツァルトはフリーメーソンの仲間であり裕福な商人であったブーホベルクに何度も借金の手紙を書いています。

余談ですが、モーツァルトは亡くなる年までにおよそ20回ほども無心の手紙を送っていて、ブーホベルクが工面した金額は総計で1500フローリン程度になります。当時は1000フローリンで一年間を裕福に暮らせましたから結構な金額です。さらに余談になりますが、このお金はモーツァルトの死後に再婚をして裕福になった妻のコンスタンツェが全額返済をしています。コンスタンツェを悪妻といったのではあまりにも可哀想です。

そして、真偽に関しては諸説がありますが、この困窮からの一発大逆転の脱出をねらって予約演奏会を計画し、そのための作品として驚くべき短期間で3つの交響曲を書き上げたと言われています。

それが、いわゆる、後期三大交響曲と呼ばれる39番?41番の3作品です。

完成された日付を調べると、39番が6月26日、40番が7月25日、そして41番「ジュピター」が8月10日となっています。つまり、わずか2ヶ月の間にモーツァルトは3つの交響曲を書き上げたことになります。

これをもって音楽史上の奇跡と呼ぶ人もいますが、それ以上に信じがたい事は、スタイルも異なれば性格も異なるこの3つの交響曲がそれぞれに驚くほど完成度が高いと言うことです。

39番の明るく明晰で流麗な音楽は他に変わるものはありませんし、40番の「疾走する哀しみ」も唯一無二のものです。そして最も驚くべき事は、この41番「ジュピター」の精緻さと壮大さの結合した構築物の巨大さです。

40番という傑作を完成させたあと、そのわずか2週間後にこのジュピターを完成させたなど、とても人間のなし得る業とは思えません。とりわけ最終楽章の複雑で精緻きわまるような音楽は考え出すととてつもなく時間がかかっても不思議ではありません。

モーツァルトという人はある作品に没頭していると、それとはまったく関係ない楽想が鼻歌のように溢れてきたといわれています。おそらくは、39番や40番に取り組んでいるときに41番の骨組みは鼻歌混じりに(!)完成をしていたのでしょう。

我々凡人には想像もできないようなことではありますが。

クリップスのレパートリーの中で本線中の本線だったのがモーツァルトです

最近になってからふと気づいたことなのですが、クリップスという人のレパートリーは非常に狭いように思えるのです。

もちろん、クリップスのディスコグラフィなどと言うものが完備されているはずもないので感覚的な話になるのですが、そのレパートリーはドイツ・オーストリア系の音楽に著しく偏っているように思われるのです。

例えば、彼の初期録音を集めたボックス盤などを眺めていると、モーツァルト、ハイドン、ベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームスの作品で大半が埋まってしまいます。

それでいながら、バッハやブルックナーの録音はほぼ皆無なのです。

確かに、昔の巨匠というのはレパートリーが非常に狭くて、限られた作品しか取り上げないというのは珍しい話ではなかったのですが、それでもバッハやブルックナーが欠落すると言うことはありませんでした。

ですから、一見すれば独襖系を中心とした巨匠風のレパートリーのように見えながら、実際はかなり歪なレパートリーになっているのです。

クリップスは手兵だったサンフランシスコ響を率いて1968年に来日公演を行っています。

その時にはブルックナーの7番も取り上げていて、それが大変な名演だと言うことで話題になったそうです。また、武満徹の「弦楽の為のレクイエム」やコープランドの「静かな町」、ストラヴィンスキーの「火の鳥」なども取り上げています。

ですから、決してディスコグラフィから浮かび上がってくるような狭いレパートリーの持ち主ではなかったのです。

おそらく、この歪な録音歴の背後に、クリップスがおかれた微妙な立場があったことは間違いありません。

クリップスの経歴を見てみれば、彼もまたヨーロッパの伝統である地方の歌劇場からの叩き上げであることが分かります。そして、優れたオーケストラビルダーであり、戦後の混乱の中で苦境に陥っていたウィーンの歌劇場を救ったのがクリップスでした。

しかしながら、最後までポストには恵まれない指揮者であり、さらに哀しいことに彼が救いの手をさしのべたウィーンを中心として意図的と思えるほどにその評価は貶められてきたのです。

ただし、そうなってしまう背景には、リハーサルの時に音楽について長々と講釈を垂れてしまう癖があったからだとも言われています。

これはどの指揮者も陥ってしまいがちな悪癖なのですが、クリップスの場合はそれが特に酷くて、プライドの高いオケであればあるほど反発を感じたようです。

そう言えば、Deccaのプロデューサだったカルショーもまた、この悪癖こそが指揮者のキャリアを駄目してしまう最大の悪癖だと述べていました。

ですから、彼はお気に入りのショルティにもこの悪癖があることを知らせるために、その長講釈をこっそりと録音し、それを後日ショルティに聞かせたそうです。

普通はそんな事をすれば喧嘩別れにもなりかねないのですが、ショルティはそれを苦い忠告として素直に受け入れたのです。

芸と人間性は別物だとは良く言われるのですが、指揮者という稼業は他人に音を出してもらうしか術がないのですから、全く別物だとは言い切れない稼業なのかもしれません。

しかし、それでもなお、彼の独襖系を中心とした音楽への適応力は無視できなかったのでしょう。

オケのメンバーにとっては、横暴極まる独裁者よりもウンザリさせられるという「長講釈」があったとしても、彼の音楽は無視は出来なかったのでしょう。ただし、我慢が出来たのは彼の本線であった独襖系の音楽だけだったと言うことなのでしょうか。

そんなクリップスの本線中の本線がこのモーツァルトでしょう。

彼は、その最晩年にコンセルトヘボウ管とモーツァルトの交響曲の録音を始めるのですが、道半ばで急逝してしまいます。もしも、それが全集として完成していれば彼に対する評価も随分と変わっていたと思うのですが、本当に運がない人でした。

さらに言えば、その残された録音もまた著作権の保護期間が延長されたことでパブリックドメインになることもなく埋もれてしまう可能性が高いのです。

クリップスという人はとことん運のない人だったようです。

クリップスは50年代の初めにロンドン響と以下の3曲の交響曲を録音しています。

- 交響曲第39番 変ホ長調 K.543:ロンドン交響楽団 1951年12月録音

- 交響曲第31番 ニ長調 K.297 「パリ」:ロンドン交響楽団 1951年12月録音

- 交響曲第40番 ト短調 K.550:ロンドン交響楽団 1953年3月録音

このロンドン響との録音はウィーン風の典雅さに溢れたモーツァルトになっています。

モーツァルトの交響曲というのは本質的にはオペラの延長線上にある音楽です。ですから、ザッハリヒカイトなスタイルで演奏すれば、その道ばたに咲いている美しい花を見落としてしまいます。

クリップスはそう言う花を丹念に一つずつ愛でながら歩みをすすめていきます。

おそらく、こういうスタイルこそがワルター以来の伝統的なモーツァルト演奏なのでしょう。

ところが、53年に録音されたト短調シンフォニーは全く様子が異なっていて、まさにザッハリヒカイトなモーツァルトに変貌してしまっているのです。最初の音が出ただけですっかり驚いてしまって、後はもうあれよあれよという間に終わってしまった感じで、それはたとえてみれば道ばたに咲いている花などは全て踏みしだいていったような風情なのです。

いったい何が起こったのかと訝しく思ったのですが、ふと気づいたのが、この時期を境に彼の活動の拠点がヨーロッパからアメリカに移ったことでした。

つまりは、どうにもヨーロッパでは期待したようなポストは得られないので、アメリカで一旗揚げようと動き始めた時期と重なるのです。

そう言えば、カルショーはクリップスのことを「日和見主義者」と断じていました。

始めて読んだときはそこまで言わなくてもいいのにと思ったのですが、こういう録音を聞かされるとそう言う面もあったのかなと思ってしまいます。

ただし、ワルターやベームがこの世を去ってしまうと、こういうスタイルが一般的になっていくのであって、そう言うライン上に置いてみれば、これは驚くほどに時代を先取りした音楽になっているのです。

やはり、このおじさんは一筋縄ではいかない人だったようです。(ちなみに、最晩年のコンセルトヘボウとの録音では再び典雅なスタイルに戻っていました)

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)