クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

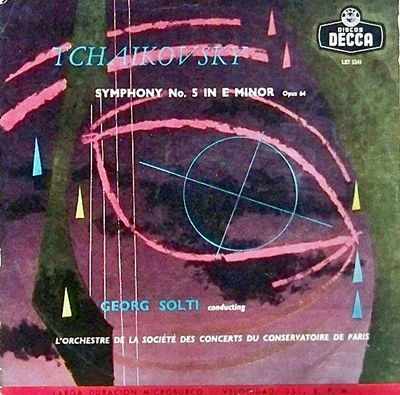

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

ゲオルク・ショルティ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1956年5月録音

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [1.Andante - Allegro con anima]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [2.Andante cantabile con alcuna licenza]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [3.Valse. Allegro moderato]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [4.Finale. Andante maestoso - Allegro vivace]

何故か今ひとつ評価が低いのですが・・・

4番が持っているある種の激情と6番が持つ深い憂愁。

その中間にたつ5番がどこか「中途半端」というわけでしょうか。

それから、この最終楽章を表面的効果に終始した音楽、「虚構に続く虚構。すべては虚構」と一部の識者に評されたことも無視できない影響力を持ったのかもしれません。

また、作者自身も自分の指揮による初演のあとに「この作品にはこしらえものの不誠実さがある」と語るなど、どうも風向きがよくありません。

ただ、作曲者自身の思いとは別に一般的には大変好意的に受け入れられ、その様子を見てチャイコフスキー自身も自信を取り戻したことは事実のようです。

さてお前はそれではどう思っているの?と聞かれれば「結構好きな作品です!」と明るく答えてしまいます。

チャイコフスキーの「聞かせる技術」はやはり大したものです。確かに最終楽章は金管パートの人には重労働かもしれませんが、聞いている方にとっては実に爽快です。

第2楽章のメランコリックな雰囲気も程良くスパイスが利いているし、第3楽章にワルツ形式を持ってきたのも面白い試みです。

そして第1楽章はソナタ形式の音楽としては実に立派な音楽として響きます。

確かに4番と比べるとある種の弱さというか、説得力のなさみたいなものも感じますが、同時代の民族主義的的な作曲家たちと比べると、そういう聞かせ上手な点については頭一つ抜けていると言わざるを得ません。

いかがなものでしょうか?

一切の妥協を許さない男が、全くやる気のないオケの首根っこをつかんで引きずり回している

この録音はショルティという指揮者の本質を考える上で非常に興味深い録音です。

カルショーは1954年にDeccaを離れてCapitolに移っていたのですが、そのCapitolがEMIに吸収されたために1955年8月に再びDeccaに復帰します。カッチェン&マークによるモーツァルトのコンチェルトが復帰後初の録音だったようです。

そしてその翌年の5月にはパリの録音現場を担当しています。

このパリの録音現場というのはDeccaの口座が開設されていて、担当者はサイン一つでそこからお金を引き出すことが可能だったようなのです。

1951年にカルショーが始めてそのポジションを与えられたときのことを以下のように回想しています。

「Deccaは、数百万の旧フランを私のサイン一つで使えるように、小切手帳をわたしてくれた。」

彼は1956年のことに関しては詳しくは述べていませんが、事情はほぼ同じであっただろうと思われます。

そして、その「自由」を生かして、彼はパリで「トリスタンとイゾルデ」の公演を行ったクナパーツブッシュのわずかな空き時間を利用して、リヒャルト・シュトラウスの交響詩を2曲録音しているのです。

実は、クナパーツブッシュはウィーンでフラグスタートとワーグナーの録音を行う予定になっていたのですが、カルショーはその録音を担当したくて胸は張り裂けんばかりだったと回想しています。

しかしながら、ウィーンはオロフの縄張りでしたから、彼にとってはどうしようもないことだったのです。

そこで、彼は自らの「抑えがたい思い」を少しでも和らげるために、彼に許された「自由」を行使したわけです。

クナパーツブッシュのリヒャルト・シュトラウスの交響詩のスタジオ録音というのは非常に珍しくて、さらにはオケがパリ音楽院管弦楽団と言うことで、この時期にその様な録音が行われたことの意味が分からないと首をかしげるクナパーツブッシュのファンも多いのですが、おそらくは上で述べたような事情だったのではないかと想像されます。

前振りが長くなってしまいました。(^^;

しかし、その録音はカルショーにとっては満足のいくものではなかったようです。

それは、パリのコンセルヴァトワールのオケに原因があります。

この音楽院のオケはフランスを代表するオケではあったのですが、規律のなさに関しては疑いもなく世界一でした。おそらく、「労働とは神が人間に与えた罰である」というカソリックの伝統が染み込んでいるのでしょう。

そして、そう言うオケに対して、クナパーツブッシュという人は決して無理強いはしないのです。オケにやる気がなければ、それを何とかしようという気持ちは決して持たず、無理のない範囲でまとめてしまうのです。

ですから、この時に録音された「ドン・ファン」と「死と変容」には、そう言うクナパーツブッシュの指揮者としてのあり方みたいなものが刻み込まれています。クナパーツブッシュという指揮者はよく「気ままな指揮者」と言われるのですが、実際気ままなのはオーケストラの方であって、クナパーツブッシュはそれにあわせてそれなりの音楽に仕上げていた面もあったのかもしれないのです。そして、「ドン・ファン」のようにゆるゆるになってしまった演奏に対してクナパーツブッシュらしさを感じて愛でる人もいるのです。

しかし、コンセルヴァトワールのオケにとって不幸だったのは、その後にショルティが乗り込んできたことでした。

おそらく、この録音を行うためにカルショーはパリにやってきていたのだと思われます。

そして、クナパーツブッシュのような偉大な指揮者であっても適当な演奏でお茶を濁すことが出来たオケは、若造の指揮者が相手となればさらに舐めた態度で録音に臨んだのでした。

ここから、両者の壮絶なバトルが始まります。

ショルティは最初のリハーサルが始まるとすぐにだらけきったオケに鞭を入れ始めます。

闘いのゴングは鳴ったのです。

翌日ショルティが録音会場に行くと、各パートの首席奏者の席には違うプレーヤーが座っているのでした。

前日行ったリハーサルは全て無駄になってしまったショルティは激怒して、この録音から降板することを主張したのです。

慌てたカルショーは首席奏者が交代しないこと条件に4回のセッションを追加することでショルティをなだめます。

オケのマネージャーもセッションの追加を喜んで、病気による欠席だけは例外と言うことでその申し出を受け入れます。

そして、1回目のセッションは何とか終えることが出来たのですが、2回目のセッションでは何人かの首席奏者(オーボエ、ホルン、トランペット、チェロ)の姿がなかったのです。

それを見て帰り支度を始めたショルティに対してオケのマネージャーは必死の言い訳を始めるのです。

「恐ろしい悲劇が起こりました。」

「食中毒なのか、それなら医師の診断書を見せろ。」

「いや、もっと恐ろしい悲劇のためです。彼らは、アルジェリアでの軍務につくために、家族から引き離されて軍服を着せられたのです。」

そして、そのマネージャーは同じような徴兵の恐怖にさらされている楽員達のためにも、どうか録音を続けてほしいと懇願したのでした。

ショルティはその言い訳に仕方なく同意して録音を継続したのですが、驚くことに次のセッションでは彼らは軍務から解放されたようで、何事もなかったかのように姿を現したのでした。

しかし、オケのマネージャーはそのまま姿をくらまして二度と録音会場に現れることはなかったのです。

そうして出来上がったのがこのチャイコフスキーの交響曲なのです。

ショルティという一切の妥協を許さない男が、全くやる気のないコンセルヴァトワールのオケの首根っこをつかんで引きずり回しているのです。

そこには、良いとか悪いとか言うレベルを超越して、ショルティという男の本質がさらけ出されているのです。

それにしても、わずか2週間ほどを隔てただけなのに、クナパーツブッシュとショルティの録音を聞き比べると、全く同じオケが演奏したものだとは信じがたいほどの違いです。

もちろん、それはどちらが優れているとか言うような問題ではなくて、指揮者の資質というものがどれほどオケの姿を変えるかの見本のような例がここに提示されているのです。

しかし、時代は明らかにショルティのような指揮者を求めていました。

そして、そう言う時の流れに最後まで抵抗し続けたコンセルヴァトワールのオケはこの10年後には解体されてしまうことになるのです。

それを「進歩」と見るのか、それとも、「どいつもこいつもお利口さんばかりになってつまらない」と思うかは、人それぞれでしょうが、そう言う流れはもはや誰にも止めることは出来なかったことだけは確かです。

よせられたコメント

2018-10-29:joshua

- 意外、といえば失礼かもしれないですが、

楽しめました!以下の2点、印象的

1.ルシアン テーベの吹くホルン

2.弦楽器の大胆なボーイング

シカゴの演奏が思い出せません( ??? )

フランスのオケは、やる気がないどころか、バリバリ鳴らしまくっています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)