クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

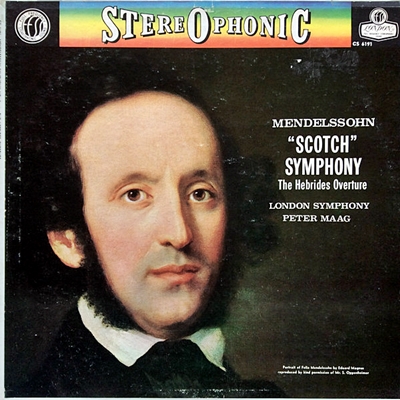

メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ペーター・マーク指揮 ロンドン交響楽団 1960年1月録音

Mendelssohn:Symphony No.3 in A minor, "The Scotch" Op. 56 [1.Introduction. Andante con moto - Allegro un poco agitato - Assai animato - Andante come I]

Mendelssohn:Symphony No.3 in A minor, "The Scotch" Op. 56 [2.Scherzo. Vivace non troppo]

Mendelssohn:Symphony No.3 in A minor, "The Scotch" Op. 56 [3.Adagio cantabile]

Mendelssohn:Symphony No.3 in A minor, "The Scotch" Op. 56 [4.Finale guerriero. Allegro vivacissimo ? Allegro maestoso assai]

標題をつけるが好きだったみたいです(^^)

あまりポピュラーではありませんが、5番には「宗教改革」、2番にも「賛歌」と言う副題がついています。

そして、絶対音楽の象徴みたいに言われるシンフォニーですが、何故か副題がついている方が人気がでます。

もちろん、シンフォニーでなくても、副題がついている方がうんと人気がでます。もっとも、その副題も作曲者自身がつけたものもあれば、あとの時代で別人が勝手につけたものもあります。

中には、人気曲なのに名無しでは可哀想だと思ったのか、全く訳の分からない副題がついているものもあります。

あまりひどいものは次第に使われなくなって消えていくようですが、それなりに的を射ているものは結構通用しています。

そう言えば、すてきなメロディーを耳にしたときに、「この曲なんて言うの?」なんて聞かれることがよくあります。(よくあるわけないよな(^^;、時々あるほどでもないけれど、でも、たまーにこういう状況があることはあります。)

そんなときに知ったかぶりをして、「あーっ、これはね『ロッシーニの弦楽のためのソナタ』第1番から第2楽章ですよ、いい曲でしょう!」等と答えようものなら、せっかくの和んだ空気が一瞬にして硬直していくのが分かります。

ああ、つまらぬ事を言うんじゃなかったと思っても、後の祭りです。

でも、そんなときでも、その作品にしゃれた副題がついていると状況は一変します。

「あーっ、これはねショパンの革命ですよ。祖国を失った悲しみと怒りをピアノにたたきつけたんですね、ふふふっ!」と言えば、実にかっこいいのです。

ところが、全く同じ事を言っているのに、「あーっ、これはねショパンのエチュードから第12番ハ短調、作品番号10の12です、祖国を失った悲しみと怒りをピアノにたたきつけたんですね、ふふふっ!」と答えれば、これは馬鹿でなのです。

クラシック愛好家がこのような現実をいかに理不尽であると怒っても、それは受け入れざるを得ない現実です。

流行歌の世界でも、「ウタダの待望の新作「作品番号12の3変ホ長調!」なんていった日には売れるものも売れなくなります。

もっともっと素敵な標題をみんなでつけましょう(^^)

そして、クラシック音楽にいささかいかがわしい副題がついていても目くじらをたてるのはやめましょう。

なかには、そう言うことは音楽の絶対性を損なうといって「僕は許せない!」と言うピューリタン的禁欲主義者のかたもおられるでしょうが、そう言う方は「クラシック音楽修道院」にでも入って世俗との交流を絶たれればすむ話です。

いや、私たちは逆にどんどんすてきな副題をつけるべきかもしれません。

だって、今流れているこの音楽にしても、メンデルスゾーンの「交響曲第3番イ短調作品番号56」、と言うよりは、メンデルスゾーンの「スコットランド」と言う方がずっと素敵だと思いませんか。

それにしても、メンデルスゾーンは偉い、1番をのぞけば全て副題をつけています。有名なヴァイオリンコンチェルトも今では「メンコン」で通じますから大したもです。(うーん、でもこれが通じるのは一部の人間だけか、それに付け方があまりにも安直だ、チャイコン、ブラコンあたりまでは許せても、ベトコンとなると誤解が生じる。)

ピアノ曲集「無言歌」のネーミングなんかも立派なものです。

「夢」「別れ」「エレジー」あたりは月並みですが、「眠れぬ夜に」「安らぎもなく」、「失われた幸福」と「失われた幻影」に「眠れぬままに」「朝の歌」と来れば、立派なものだと思いませんか。

マッシブで濃厚なサウンドによって、この交響曲が内包している感情の起伏を見事に表現しきっている

おそらく名盤です。そして、スコットランドの録音としてはクレンペラー盤と並ぶ双璧、もしくはそれをも凌ぐ名盤と断言する人もいることでしょう。

その事に私もまた何の疑問も抱かないのですが、それと同時にあれこれと複雑な思いを呼び覚まされる録音であることも事実です。

おそらく、この演奏の最大の魅力は、「スコットランド」と呼ばれることの多いこの交響曲が内包している感情の起伏を見事に表現しきっていることでしょう。メンデルスゾーンという作曲家は音楽史的に言えば「ロマン派」という範疇にはいるのですから、そのロマン主義的な感情のうねりを指揮者が表現するのは当然なのですが、これほど鮮やかに、そして濃厚に表現しつくした演奏は他には思い当たりません。

おかしな言い方かも知れませんが、クレンペラーの演奏でこの作品の壮大なフィナーレを聞くと、そこからはブルックナーに繋がっていく世界を感じるのですが、このマークの演奏でフィナーレを聞くと、それはマーラーに繋がっていくような思いに駆られるのです。

クレンペラーが構築する人だとすれば、マークは作品が内包する感情の動きにあわせてうねる人だったと言えます。

そして、その様な解釈の多様性を許容するこの交響曲は、世間で言われる以上に優れたシンフォニーであるかも知れないのです。

しかしながら、それは同時に、この時代のDeccaのサウンドとは相容れないものであったことにも気づかされるのです。

レーベルのサウンドはある特定の指揮者のサウンドと強く結びついているものです。

例えば、RCAならばそれはフリッツ・ライナーのサウンドと深く結びついていましたし、Mercuryならばドラティの顔が思い浮かびます。そして、Deccaならば、まずはアンセルメであり、それを引き継いだのはショルティでした。

そして、それらに共通しているのは、作品が内包している感情の動きは多少は犠牲になっても作品の内部構造をクッキリと浮かび上がらせる事に力を注いだサウンドだったという事です。オーディオ的にはその方が腕の冴えをはっきりと誇示できるからでしょう。

とりわけ、アンセルメの後を受けてDeccaの顔となったショルティはその様な傾向の強いサウンドを持ち味にしていました。

それは有り体に言えば、音楽に内包されている感情の動きを多少は犠牲にするというようなレベルではなくて、そんなものは踏みつぶしてでも強引にオーケストラをドライブすることで見事なまでにその骨格を浮かび上がらせるものだったのです。

当然の事ながら、相手が歴史のあるオーケストラならば厄介なことになるのであって、その典型が50年代後半にウィーンフィルと録音したベートーベンの3曲の交響曲でした。

もちろん、マークは感情の動きを優先することは事実なのですが、オーケストラのアンサンブルを疎かにしていたわけではありません。

この録音を聞けば誰もが納得すると思うのですが、マークはこの作品に内包されている感情の動きにあわせて音楽を大きくうねらせてはいるのですが、決してアンサンブルは雑にはなっていません。

しかし、そのサウンドは基本的にはマッシブであり濃厚なものなので、音楽の内部構造の一つ一つまでもが手に取るように見えるというサウンドではありません。

そして、マークにとって音楽というものはそう言うサウンドでもって彩られるものだという確信はあったのでしょうが、商業的にはショルティのようなサウンドが求められる時代になっていたのです。

マークはこの録音を行った2年後に香港の禅寺に籠もってしまいます。

そして、そこで2年の時を過ごした後に復帰したのはウィーンのフォルクスオパーでした。

想像の域を出ませんが、オペレッタの世界ならばもっと自由に音楽が出来るという思いがあったのかも知れません。しかし、時代はマークを置き去りにしていくように見えました。

あのウィーンフィルにしても、いつの間にかショルティと手打ちをしてブルックナーの交響曲を録音するようになるのです。

そして、それをクラシック音楽の演奏史という観点から眺めてみれば、通り抜けなければいけない関門であったことも事実であり、その流れの中からマークの音楽を眺めてみればそれは時代遅れに見えたのかも知れません。

しかし、「時代遅れの何処が悪い」と開き直り、誰かの歌のように「時代遅れの男になりたい」と歌っている間に、気がつけば時代は一回りして先頭に立っていたというのが21世紀に入ってからのマークだったのかも知れません。

惜しむらくは、彼の晩年にどこかのメジャーオケと録音を残してくれていればと思うのですが、それがかなわなかった現実から振り返れば、これは極めて貴重な録音だったいえるかもしれません。

よせられたコメント

2018-08-30:yk

- 個人的には”おそらく”ではなく”たしかな”名盤でした・・・^^;

私がマークの名を初めて知ったのは、日本フィルとのモーツアルトの交響曲39,41番を聴いたLPでした。素晴らしい響きの演奏に”日本の交響楽団もこう言う演奏が出来るのか・・・”という目からうろこの驚愕の演奏で、フルトヴェングラーの”下手なオーケストラというものはない、ただ下手な指揮者がいるだけ”という言葉を実感として納得した演奏でもありました・・・指揮者デビューに当ってフルトヴェングラーの薫陶を受けていたマークならば当然と言う事でしょうか・・・。

この日本のオーケストラ演奏史の一里塚でもあったモーツアルトもパブリックドメイン入りしているのであれば、是非とも当サイトに御登録ください。

2018-09-02:原 正美

- ホルン好きにはたまらない演奏で、間違いなくメンデルスゾーン交響曲No3の決定盤。聴く者は全て最終楽章のホルンの吹かせ方に感動する筈。さて1950年代にロンドン響を指揮したペーターマークの演奏は、モーツアルトといい、ロッシーニ、その他の演奏はもどれも素晴らしい演奏だ。しかしその後は残念ながら、暫く商業録音から離れた。1960年代から1980年代までは商業録音を殆どしなかった理由は、禅に没頭したからとの事。欲望や名声を絶つ決断をしたマークに親近感を覚えるのは当方だけでは無い筈。本当にマーク好きには失われた20年だ。

2018-09-02:toshi

- いつも素晴らしい音源をアップしていただき感謝です。

マークのスコットランド、やはりクレンペラー盤と双璧を成す最高の演奏ですよね。演奏、録音共に最高です。

同じマークのベルン響やマドリッド響との演奏と比べても、やはりこのロンドン響盤は最高と思います。

逆にマドリッド響との盤にはロンドン響の盤よりはるかに後年の録音だったので期待したのですが、期待を裏切られてガッカリした覚えがあります。

晩年にメジャーオケとの録音・・・実現していたら果たしてどんな演奏になっていたのか・・・

2024-07-25:ken1945

- メンデルスゾーンは水彩画の画家としても有名であり、この演奏はまさしく色彩豊かな水彩画の表現につながる。その点、クレンペラーは水墨画の世界である。音楽を内側の音楽の世界すなわち音楽家の世界からではなく、他の美術の世界からみることは大いなる気づきをもたらし、心の豊かさを生み出す。音楽は五感の一つを通した表現やコミュニケーションの手段であり、聴き手との対話から独自性をどのように生み出せるかが大切。美しさには色彩的美しさと構成的美しさを共存できることが望ましく、メンデルスゾーンの求めた美しさを本演奏は実現していると確信できる。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)