クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ハイドン:交響曲第6番 ニ長調「朝」, Hob.I:6

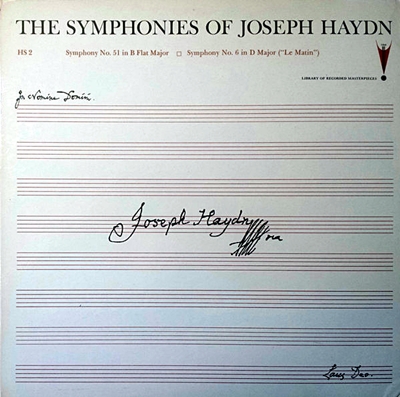

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音

Haydn:Symphony No.6 in D major, Hob.I:6 "Le Matin" [1.Adagio - Allegro]

Haydn:Symphony No.6 in D major, Hob.I:6 "Le Matin" [2.Adagio - Andante - Adagio]

Haydn:Symphony No.6 in D major, Hob.I:6 "Le Matin" [3.Minuet - Trio]]

Haydn:Symphony No.6 in D major, Hob.I:6 "Le Matin" [4.Finale. Allegro]

初期シンフォニーの最高傑作

その背景には、モルティン伯爵家が財政難によってオーケストラを維持することが不可能になってしまったという事情がありました。つまりは、ハイドンも含めて、楽団のメンバーは失業の危機に陥ったわけです。

しかし、モルティン伯爵は長年仕えてくれた楽団のメンバーに対して次の就職先を斡旋するという誠意を示しました。

そして、ハイドンに紹介されたのがハンガリーの名門貴族だったエステルハージ侯爵家だったわけです。

エステルハージ家の当主、パウル・アントン・エステルハージ侯爵はウィーンで音楽を学んだ音楽愛好家だったのですが、当時の宮廷楽団の楽長は既に年老いていて彼の音楽的要求を満たすことは不可能でした。

ですから、侯爵もまた自らの楽団に活気を与える優秀な音楽家を求めていたので、モルティン伯爵からの推薦は渡りに船でもあったのです、

そして、おそらくはハイドンが「交響曲第15番」で示した才能にも満足したのか、侯爵はハイドンを宮廷の副楽長に迎えます。

もちろん、ハイドンが副楽長だったのは年老いたとはいえヴェルナーという楽長がいたからでした。

しかしながら、侯爵は教会音楽だけを楽長のヴェルナーに任せ、それ以外の音楽は全て副楽長のハイドンに任せることにしました。

つまりは、実質的にはハイドンは楽長としての仕事をこなすのであり、楽長と副楽長の給与の差額は侯爵のポケットマネーから支払われたと伝えられています。そして、ヴェルナーもまた控えめな人だったようで、その両者の役割分担は彼が亡くなるまで粛々と守られることになります。

そして、無事にエステルハージ家に雇われたハイドンは、その才能をさらに証明するために、初期シンフォニーの最高傑作とも言うべき6番「朝」、7番「昼」、8番「晩」を生み出すことになるのです。

この3つの交響曲に共通するのは独奏楽器が大いに活躍するコンチェルトのような音楽になっていることです。

ハイドンがエステルハージ家での初仕事として、その様な形式の音楽を選んだのには二つの理由があったのではないかと考えられています。

まず一つめは当主のエステルハージ侯爵がヴィヴァルディの音楽を好んでいたために、その嗜好に応えたと言うことが上げられます。実際、侯爵はこの3つの交響曲を非常に気に入ったようで、それぞれの交響曲に「朝」・「昼」・「晩」というタイトルをつけたと伝えられています。

ハイドンの交響曲と言えば随分と色々なタイトルがついているのですが、その大部分がハイドンのあずかり知らぬところで勝手につけられたものです。しかし、この6番から8番の交響曲につけられた「朝」・「昼」・「晩」というタイトルは、侯爵の提案をそのまま受け容れてハイドン自身が名づけたものです。

そして、その様にハイドン自身がネーミングしたタイトルはこの3曲だけなのです。その意味でも、この3曲はハイドンの中にあっても特別な作品だったと言えます。

そして、もう一つの理由は、初お目見えした宮廷楽団のメンバー全員に活躍の場を与えて、そのつながりを早く作りたかったからではないかと言われています。

実際、当時のエステルハージ家の宮廷楽団には著名な奏者も数多く在籍していたようで、彼らにしてみればその腕前を披露できる作品を提供してくれた新しい副楽長は話の分かる奴だと思ったはずです。

第1楽章で特徴的なのは、今までは使ったことがないフルートが追加されていて、そのフルートがオーボエとともにソロで活躍する場が用意されていることです。

続く第2楽章では名手と言われていたヴァイオリン奏者のルイージ・トマーニやチェロ奏者のアントン・クラフトのために独奏が用意されています。この楽章では管楽器が沈黙しますから、二人の名手にとっては腕の見せ所だったはずです。

そして第3楽章では再びフルートが活躍し、最終楽章では「総踊り」みたいな感じで色々な楽器の独奏が披露されます。

おそらくは、侯爵だけでなく楽団のメンバーもブラボーと叫んだはずです。

そして、ハイドンさんもまた実に如才のない方であったのです。

Hob.I:6 Symphony No.6 in D major "Le Matin"

- 第1楽章:Adagio - Allegro

- 第2楽章:Adagio - Andante - Adagio

- 第3楽章:Minuet - Trio

- 第4楽章:Finale. Allegro

ミュージカルの世界で人気を博してきたゴバーマンには明るく軽やかに振る舞うというスタイルが身にしみついていたのかもしれません

世間ではこれを、「現在のピリオド楽器演奏の原型ともいうべき、スリムで新鮮な演奏を繰り広げて」いると評しているのですが、それは少し違うような気がします。

おそらく、ピリオド楽器による演奏というスタイルがクラシック音楽の演奏史における一つの到達点だと信じている人にしてみれば、それは「褒め言葉」のつもりなのでしょう。

しかしながら、クラシック音楽の演奏史というのはそんなところを目指して「進化」していったわけではないのですから、少しでも「似た」ところがあれば、それを「現在のピリオド楽器演奏の原型」だと主張するのは我田引水が過ぎます。

このゴバーマンの演奏は、疑いもなくモダン楽器を前提とした解釈に基づく演奏です。

それは、例えば、ハイドンの初期の有名作である6番から8番の「朝」「昼」「夕」というタイトルの3部作あたりを聞くだけですぐに了解できるはずです。

あの交響曲はハイドンがエステルハージの宮廷に仕えて、はじめて侯からの依頼で作曲した3部作でした。

ハイドンはそこで、宮廷楽団の各奏者の腕前を披露するために、それぞれの楽器に独奏場面を用意しています。

ゴバーマンはその独奏場面において管楽器の美しさを存分に振りまいているのです。

この録音のオーケストラは「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」となっているのですが、これは疑いもなくウィーンフィルのメンバーも含んだ歌劇場のオケでしょう。

シェルヘンの場合は「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」といっても怪しい部分も多くて、実際そのかなりの部分はフォルクスオーパーのオケであったことはよく知られているのですが、ここでは疑いもなくシュタッツオーパーのオケです。そして、この素晴らしい響きを聞く限りでは、ほとんどウィーンフィルのメンバーとニアイコールではないかと思われます。

こんなにもモダン楽器としての艶やかな美しさをふりまく演奏を「ピリオド楽器演奏の原型」などといわれるのは、到底納得行くものではありません。

おそらく、こういう演奏スタイルの背景には、彼が長年率いていた「ニューヨーク・シンフォニエッタ」というオーケストラが小ぶりな編成だったこと起因しているのかも知れません。

そして、それはミュージカル演奏のオケにおいても同様でしょう。

さらに言えば、長年ミュージカルという世界で人気を博してきたことが、音楽というものは重くてむっつりと演奏するのではなくて、明るく軽やかに振る舞うというスタイルが身にしみついていたのかもしれません。

ただし、それが「ポール・モーリア」とか「レイモン・ルフェーブル」のようなイージー・リスニング風の音楽にはならなかったのは、その根っこがクラシック音楽の世界に深く食い込んでいたからでしょう。

聞くところによると、「ポール・モーリア」とか「レイモン・ルフェーブル」のようなオケは、コンサートツアーなどが行われるたびに人を集めて編成されるようなので、そもそも「固有のオケの響き」などと言うものは存在しないとのことです。

そう考えれば、ゴバーマンが長年過ごしたブロードウェイの方がまだ音楽的だったのかも知れません。

そして、そんなゴバーマンが再びクラシック音楽の世界に帰ってきて最初に取り組んだのがハイドンの初期シンフォニーやヴィヴァルディの音楽だったというのは実に賢い選択肢だったと言えます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)