クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

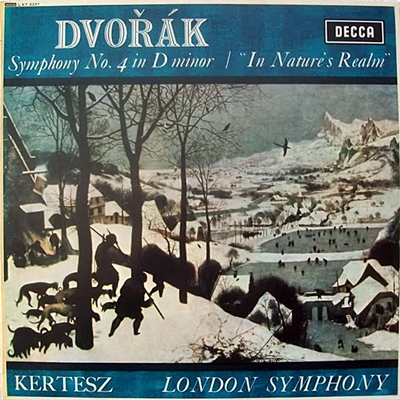

ドヴォルザーク:交響曲第4番 ニ短調 作品13(B.41)

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ロンドン交響楽団 1966年10月14日~17日録音

Dvorak:Symphony No.4 in D minor, Op.13 (B.41) [1.Allegro]

Dvorak:Symphony No.4 in D minor, Op.13 (B.41) [2.Andante sostenuto e molto cantabile]

Dvorak:Symphony No.4 in D minor, Op.13 (B.41) [3.Scherzo. Allegro feroce - Trio]

Dvorak:Symphony No.4 in D minor, Op.13 (B.41) [4.Allegro con brio]

ボヘミヤ的な色彩は封印をして普遍的な語法に基づいて音楽を仕上げようとしている。

そして、この二つの交響曲と、どの作品なのかはよく分かっていないのですが室内楽作品とをセットにして奨学金を受けるための審査会に提出しています。

その審査会の審査員にはウィーンの宮廷歌劇場の指揮者だったヘルベックや評論家のハンスリック、さらにはブラームスも名を連ねていました。

ですから、この二つの交響曲はそう言うことを十分に意識をした作品になっています。

どういう事かというと、これらの作品では彼本来の持ち味であるボヘミヤ的な色彩は封印をして、リストやワーグナーの作品から学んだ普遍的な語法に基づいて音楽を仕上げようとしているのです。

ドヴォルザークという人は旋律の天才であって、常に有り余るほどの材料がわき上がってくる人でした。

そして、最初の二つの交響曲ではそう言う有り余る材料を全て投入することでボヘミア的色彩をまとった歌謡性が溢れていたのですが、その反面、構造的な弱さに伴う「取り止めのなさ」があったことも事実でした。

それに対して、この3番と4番の交響曲では、そう言うわき上がる楽想を整理して、普遍性を持った形式の中で情熱や希望、そして時には苦悩などを表現しようとしたのです。

そして、その試みは大成功をおさめ、彼が提出した作品はブラームスによって高く評価され奨学金を受け取れるようになったのです。

ちなみに、この奨学金は年額400グルデンという高額なものであり、オーケストラの職を辞して教会のオルガニストに転職していた当時の年間給与の2倍以上に相当する金額でした。

アンナとの結婚による家庭生活の安定、5年間にわたって高額の奨学金を受け取れることによる経済的安定、そして、ブラームスという偉大な音楽家との結びつきを持てたことがドヴォルザークを作曲家として飛躍させる大きな契機となったのです。

3番の交響曲はアンナとの結婚を成就させるための過程で生み出されたのに対して、この第4番の交響曲はその結婚が成就した後に生み出されました。

1873年11月に二人は結婚式を挙げているのですが、その翌年の1月1日からこの第4番の交響曲に取りかかっています。

まさに、ドヴォルザークがこの作品にかけた意気込みが伝わってくるような気がします。

第1楽章はしっかりとしたソナタ形式で書かれていて長大な結尾部を持っているのが特徴です。

「Andante」楽章は変奏曲形式で、そこからワーグナーの「巡礼の合唱」からの影響を指摘する人もいます。主題と5つの変奏からなるこの楽章では一貫して宗教的な雰囲気が保たれます。

続く「Scherzo」楽章では「粗野で荒々しく」と記されていてハープや打楽器が活躍するのが特徴です。そこからボヘミヤの農民達の姿が浮かび上がってくるのはおさえがたいドヴォルザークの民族的資質の発露でしょうか。

そして、ニ短調でありながら希望に満ちた明るさの中で最終楽章が結ばれるのですが、それもまたこの時期の希望に満ちたドヴォルザークの自画像であったのかも知れません。

- 第1楽章:Allegro (D minor)

- 第2楽章:Andante sostenuto e molto cantabile

- 第3楽章:Scherzo. Allegro feroce - Trio

- 第4楽章:Allegro con brio

リズム感の良さと造形の確かさが音楽に素晴らしい生命感を与えている

ドヴォルザークの交響曲と言えば第9番「新世界より」だけが飛び抜けて有名です。そして、美しい旋律のあふれている第8番とブラームス的な佇まいをみせる第7番がそれに続きます。

それ以外の6番以前の交響曲と言うことになると、さて、知識としてそう言う作品があることは知っていても実際に聞いたことがあるという人は少ないのではないでしょうか。

実際、コンサートのプログラムにのることはほとんどありませんし、録音の数も7番以降の作品と較べると桁違いに少ないというのが実態です。

ただし、ヨーロッパではここまでひどい選別はされていないようで、とりわけ中欧の国々ではそれなりに6番以前の交響曲もコンサートのプログラムにのるんだよという話は聞いたことがあります。

少しばかり録音の歴史を調べてみたのですが、第9番はすでに1920年代に初録音があったようです。

第8番は1935年、第7番は1938年にそれぞれターリッヒとチェコフィルとのコンビで初録音されていますし、第6番の世界初録音は1938年のヴァツラフ・ターリヒ指揮(チェコ・フィルハーモニー管弦楽団)によるものらしいです。

ただし、5番以前の交響曲については初録音がいつであったのかはよく分かりませんでした。

と言うわけで、ドヴォルザークの交響曲の全容を多くの人にはじめて提示したのが、このケルテスとロンドン響による全集録音であったことは間違いありません。

ケルテスとロンドン響は以下のような順番でこの全集を完成させています。

- 交響曲第8番 ト長調 作品88(B.163):1963年2月22日~26日録音

- 交響曲第7番 ニ短調 作品70(B.141):1964年3月5日~6日録音

- 交響曲第5番 ヘ長調 作品76(B.54):1965年12月6日~10日録音

- 交響曲第6番 ニ長調 作品60(B.112):1965年12月6日~10日録音

- 交響曲第3番 変ホ長調 作品10(B.34):1966年10月11日~12日録音

- 交響曲第4番 ニ短調 作品13(B.41):1966年10月14日~17日録音

- 交響曲第9番 ホ短調 作品95(B.178)「新世界より」:1966年11月21日~12月3日録音

- 交響曲第2番 変ロ長調 作品4(B.12):1966年11月21日~12月3日録音

- 交響曲第1番 ハ短調 作品3(B.9) 「ズロニツェの鐘」:1966年12月1日~3日録音

最も有名な「新世界より」が随分後回しになっているのは、すでにウィーンフィルとの録音がカタログにあったからです。

あらためてケルテスの指揮による録音で初期、中期の作品を聞いてみると、「無視」されてしまうほどつまらない音楽ではないことはすぐに分かります。

そして、もう一つ面白いと思ったのは、6番以前の交響曲に関しては5番と6番、3番と4番、1番と2番を2曲ずつセットにして録音をしていることです。

これは、決して営業上の理由で、売れそうにもないマイナー作品をセットにしたというような下世話な理由ではありません。

そうではなくて、ドヴォルザークの初期の交響曲は、習作期としての1番と2番、世間で認められるために古典派やロマン派の交響曲の成果を積極的に取り入れた3番と4番、そして作曲家としてようやくにして認められることでボヘミアの民族的な色彩を色濃く打ち出した5番と6番というように区分されるからです。

その様なドヴォルザークの作曲家としての成長と発展を意識して全集を仕上げたところに、この録音にかけたケルテスの意欲が読み取れます。

ただし、誤解されやすいのですが、彼は決して「お国もの」としてドヴォルザークの交響曲に取り組んだわけではありません。

ケルテスはハンガリー出身の指揮者ですから、厳密に言えば民族的出自はマジャールです。日本人の感覚からすればこういう中欧圏の国々はどこも同じように見えてしまうのですが(^^;、チェコのドヴォルザークとは距離的にはお隣でも、その精神の愛用は随分と異なるのです。

ですから、何となく中欧圏の出身なので「お国もの」なのかと思ってしまうと、とんでもない勘違いを招いてしまいます。

だいたい、ハンガー出身の指揮者って、名前を数え上げるだけで一つのイメージが出来てしまうほどであり、そのイメージは牧歌的なボヘミアの風情とはほど遠いのです。

フリッツ・ライナー、ユージン・オーマンディ、ジョージ・セル、ゲオルグ・ショルティ・・・ですからね・・・。(^^;

ただし、ケルテスはそこまで独裁的でもなければ恐くもありません。

しかし、「民族的情緒」という実体不明のあやふやなものに寄りかかって、アンサンブルや造形の曖昧さを胡塗するような音楽とは遠く離れた位置にあります。たとえば、ドヴォルザークお得意の甘くロマンティックな旋律などはその甘さに引きずられることなく、実に伸びやかで清潔な佇まいを崩すことはありません。

しかし、それでも、ひたすら直線的で厳しい造形を目指した同郷の恐い先輩方とは違って、かなり思い切った曲線的な表情付けで濃厚な音楽を聞かせてくれる場面もあった人でした。セルにしても、ライナーにしても、彼らがこういう民族的な色彩が濃い音楽を取り上げると、その色合いを見事なまでに脱色をして国籍不明のコスモポリタンな音楽に仕立て上げてしまうのですが、そう言う生き方とは明らかに異なります。

それは、活動の本拠がアメリカかヨーロッパかと言うことが大きく影響しているのかも知れません。

しかしながら、弾むようなリズム感の良さと造形の確かさはマジャールの先輩方を彷彿とさせるものがあります。このあたりの勘の良さみたいなものはマジャールの血なのかもしれません。

確かに、ドヴォルザークの交響曲全集と言えば、このすぐ後にロヴィツキの全集なども出て唯一絶対というポジションはすぐに失ってしまうのですが、それでも録音のクオリティの高さとも相まって(録音エンジニアはDeccaのKenneth Wilkinsonです!!)、未だその価値は失っていないと断言できます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)