クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

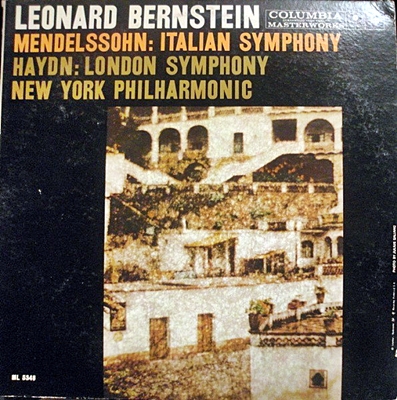

ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 「ロンドン」

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1958年1月27日録音

Haydn:Symphony No.104 in D major, Hob.I:104 "London" [1.Adagio - Allegro]

Haydn:Symphony No.104 in D major, Hob.I:104 "London" [2.Andante]

Haydn:Symphony No.104 in D major, Hob.I:104 "London" [3.Minuet. Allegro ]

Haydn:Symphony No.104 in D major, Hob.I:104 "London" [4.Finale. Spiritoso]

フィナーレをどうするか?

- 第1楽章 - ソナタ形式

- 第2楽章 - 緩徐楽章〔変奏曲または複合三部形式〕

- 第3楽章 - メヌエット

- 第4楽章 - ソナタ形式またはロンド形式

いわゆる4楽章構成です。

しかし、ハイドンやモーツァルトの時代には舞曲形式の第3楽章で終わってしまうものが少なくありません。さらに、4楽章構成であってもフィナーレは4分の3とか8分の6の舞曲風の音楽になっていることも多いようです。

もう少し俯瞰してハイドンやモーツァルト以降の作曲家を眺めてみると、みんな最終楽章の扱いに困っているように見えます。それは、交響曲というジャンルに重みが加わるにつれて、その重みを受け止めて納得した形で音楽を終わらせるのがだんだん難しくなって行くように見えるのです。

その意味で、ベートーベンのエロイカはそう言う難しさを初めて意識した作品だったのではないか気づかされます。前の3楽章の重みを受け止めるためにはあの巨大な変奏曲形式しかなかっただろう納得させられます。そして、5番では楽器を増量して圧倒的な響きで締めくくりますし、9番ではついに合唱まで動員してしまったのは、解決をつけることの難しさを自ら吐露してしまったようなものです。

そう言えば、チャイコの5番はそのフィナーレを効果に次ぐ効果だとブラームスから酷評されましたし、マーラーの5番もそのフィナーレが妻のアルマから酷評されたことは有名な話です。さらに、あのブルックナーでさえ、例えば7番のフィナーレの弱さは誰しもが残念に思うでしょうし、8番のあのファンファーレで始まるフィナーレの開始は実に無理をして力みかえっているブルックナーの姿が浮かび上がってきます。そして、未完で終わった9番も本当に時間が足りなかっただけなのか?と言う疑問も浮かび上がってきます。いかにブルックナーといえども、前半のあの3楽章を受けて万人を納得させるだけのフィナーレが書けたのだろうとかという疑問も残ります。

つまり、ことほど左様に交響曲をきれいに締めくくるというのは難しいのですが、その難しさゆえに交響曲はクラシック音楽の王道となったのだとも言えます。そして、交響曲は4楽章構成というこの「基本」にハイドンが到達したのはどうやらこの88番あたりらしいのです。

というのも、ハイドンはこの時期に4分の2で軽快なフィナーレをもった作品を集中的に書いているのです。常に新しい実験的な試みを繰り返してきたハイドンにとって一つのテーマに対するこの集中はとても珍しいことです。

ああ、それにしてもこの何という洗練!!そういえば、この作品を指揮しているときがもっとも幸せだと語った指揮者がいました。しかし、この洗練はハイドンだけのものであり、これに続く人は同じやり方で交響曲を締めくくることは出来なくなりました。その事は、モーツァルトも同様であり、例えばジュピターのあの巨大なフーガの後ろにハイドンという陰を見ないわけにはいかないのです。

バーンスタインが、長年にわたって取り組んだ「骨の折れる仕事」

バーンスタインのハイドン演奏というのは話題になることは少ないのですが、彼の録音のキャリアを振り返ってみれば、それはとても大きな地位を占めていることに気付かされます。

そして、その「大きさ」の背景として、ベートーベンやブラームスにつながっていくドイツ古典派の源流としてハイドンを位置づけ、その上でハイドンの交響曲を通して「ドイツ古典派」の「本質」をつかみ取ろうとする思いがあったのではないかと思われます。

まずは、ニューヨークフィルの音楽監督時代に以下の交響曲を録音しています。

この時期の特徴は、パリ交響曲と呼ばれる作品をメインに取り上げていることです。

- Symphony No. 104 in D Major, "London":January 27, 1958

- Symphony No. 83 in G Minor, "The Hen":April 09, 1962

- Symphony No. 82 in C Major, "The Bear":May 07, 1962

- Symphony No. 102 in B-flat Major:October 31, 1962

- Symphony No. 88 in G Major:January 07, 1963

- Symphony No. 85 in B-flat Major, "La Reine de France":May 20, 1966

- Symphony No. 84 in E-flat Major:May 20, 1966

- Symphony No. 86 in D Major:March 07, 1967

- Symphony No. 87 in A Major:March 21, 1967

しかし、注目すべきなのは、ニューヨークフィルの音楽監督を辞してフリーになった1969年以降も、引き続きニューヨークフィルとハイドンの録音を続けている事です。

- Symphony No. 103 in E-flat Major, "Drum Roll":February 10, 1970

- Symphony No. 101 in D Major, "Clock":February 12, 1970

- Symphony No. 100 in G Major, "Military":October 20, 1970

- Symphony No. 99 in E-flat Major:October 20, 1970

- Symphony No. 93 in D Major:December 07, 1971

- Symphony No. 94 in G Major, "Surprise":December 16, 1971

- Symphony No. 95 in C Minor:February 12, 1973

- Symphony No. 96 in D Major, "Miracle":March 05, 1973

- Symphony No. 97 in C Major:April 10, 1975

- Symphony No. 98 in F-flat:Major April 10, 1975

音楽監督の時代に既に録音していた104番と102番を除くザロモンセットの交響曲を全て録音するという意図がはっきり読み取れます。

これはハイドンへの執着としてはかなり際だっています。

ザロモンセットをコンプリートしている指揮者は結構いるのですが、それ以外にパリ交響曲もコンプリートした指揮者となると、ドラティやフィッシャーのように全交響曲を録音した指揮者を除けが殆どいないのではないでしょうか。

さらに、フリーになったバーンスタインが活動の軸足をウィーンに移すようになっても、ウィーンフィルとのコンビで以下の交響曲を録音しているのですから、その執着のほどがうかがえます。

- Symphony No. 102 in B-flat Major:February 21, 1971

- Symphony No. 88 in G Major:November 27, 1983

- Symphony No. 92 in G Major, "Oxford":February 06, 1984

- Symphony No. 94 in G Major, "Surprise":October 28, 1985

1971年にウィーンフィルと102番を録音しているのは、1962年にニューヨークフィルと録音しているものを録りなおしたかったのでしょうか。

しかし、そうなると唯一50年代の録音だったロンドン交響曲をどうして録りなおさなかったのかが不思議と言えば不思議です。

なぜならば、このロンドン交響曲だけが、ニューヨーク時代のハイドン録音の中では最も印象が薄い演奏だからです。

特に、82番から87番までのパリシンフォニーは、「覇気にあふれる」とか、「直線的で躍動感にあふれる」という言葉では表現できないほどの切れ味鋭いハイドンになっていますから、その「微温」的なスタイルがかえって際だつほどなのです。

ですから、どうせ録りなおすならばロンドン交響曲の方だろうと思うのですが、才人バーンスタインにとってはこの50年代の録音に不満はなかったと言うことなのでしょうか?

しかしながら、この「ロンドン交響曲」のおとなしさはその後の60年代のベートーベンやブラームスの全集録音とどこか相似形なので、ハイドンの交響曲の中では最もベートーベンに近いシンフォニーと言うことで「それでいいのだ」と納得していたのでしょうか。

まあ、確かに、この一連のパリ交響曲の異常なまでの切れ味の鋭さは、晩年の情念ぶちまけガタのスタイルから見れば最も隔たった位置にある音楽のスタイルです。

それはもう、年を取ったバーンスタインには絶対に不可能なスタイルであったことは事実でしょうから、料理を仕直すとすれば何とも扱いにくい作品であったのかも知れません。

しかし、かなうならば、一連のパリ交響曲と同じようなキレキレのスタイルによるロンドン交響曲というものは聞いてみたかったものです。

よせられたコメント

2020-05-09:Sammy

- 1950年代の録音というのがちょっと驚きです。とても鮮明な音で、また端正かつ生き生きと演奏されていてよい演奏と思いました。確かに覇気あふれる、というのとは違いますが、それでも作品の魅力を隅々まで丁寧にとらえていて、十分に魅力的ではないかと思います。

2020-05-15:コタロー

- Sammy様、素敵な演奏をご紹介くださって、ありがとうございます。

確かに、1950年代後半のバーンスタインの演奏には良いものが多いですね。ただ、彼はジョージ・セルのようにオーケストラを厳しく鍛え上げるタイプの指揮者ではなかったので、1960年代に入るとニューヨーク・フィルのアンサンブルが徐々に低下したのは否めません。その意味で貴重な記録だと思います。

話はがらりと変わりますが、コロナの緊急事態宣言は私の地方では何とか解除になりました。しかし、それまでコロナ禍の恐怖から心身ともに守ることができたのは、このサイトでクラシック音楽を存分に味わえたことが大きいと思います。大いに感謝しております。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)