クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

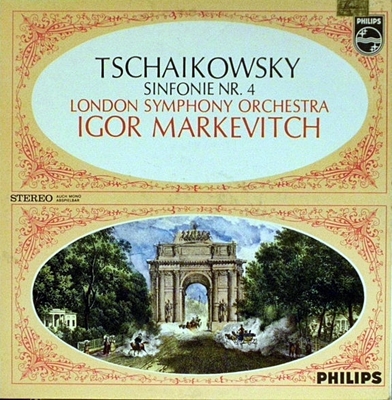

チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36

イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ロンドン交響楽団 1963年10月19日~21日録音

Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [1.Andante sostenuto - Moderato con anima]

Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [2.Andantino in modo di Canzone]

Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [3.Scherzo. Pizzicato ostinato.]

Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [4.]Finale. Allegro con fuoco

絶望と希望の間で揺れ動く切なさ

まず一つ目のターニングポイントは、フォン・メック夫人との出会いです。

もう一つは、アントニーナ・イヴァノヴナ・ミリュコーヴァなる女性との不幸きわまる結婚です。

両方ともあまりにも有名なエピソードですから詳しくはふれませんが、この二つの出来事はチャイコフスキーの人生における大きな転換点だったことは注意しておいていいでしょう。

そして、その様なごたごたの中で作曲されたのがこの第4番の交響曲です。(この時期に作曲されたもう一つの大作が「エフゲニー・オネーギン」です)

チャイコフスキーの特徴を一言で言えば、絶望と希望の間で揺れ動く切なさとでも言えましょうか。

この傾向は晩年になるにつれて色濃くなりますが、そのような特徴がはっきりとあらわれてくるのが、このターニングポイントの時期です。初期の作品がどちらかと言えば古典的な形式感を追求する方向が強かったのに対して、この転換点の時期を前後してスラブ的な憂愁が前面にでてくるようになります。そしてその変化が、印象の薄かった初期作品の限界をうち破って、チャイコフスキーらしい独自の世界を生み出していくことにつながります。

チャイコフスキーはいわゆる「五人組」に対して「西欧派」と呼ばれることがあって、両者は対立関係にあったように言われます。しかし、この転換点以降の作品を聞いてみれば、両者は驚くほど共通する点を持っていることに気づかされます。

例えば、第1楽章を特徴づける「運命の動機」は、明らかに合理主義だけでは解決できない、ロシアならではなの響きです。それ故に、これを「宿命の動機」と呼ぶ人もいます。西欧の「運命」は、ロシアでは「宿命」となるのです。

第2楽章のいびつな舞曲、いらだちと焦燥に満ちた第3楽章、そして終末楽章における馬鹿騒ぎ!!

これを同時期のブラームスの交響曲と比べてみれば、チャイコフスキーのたっている地点はブラームスよりは「五人組」の方に近いことは誰でも納得するでしょう。

それから、これはあまりふれられませんが、チャイコフスキーの作品にはロシアの社会状況も色濃く反映しているのではと私は思っています。

1861年の農奴解放令によって西欧化が進むかに思えたロシアは、その後一転して反動化していきます。解放された農奴が都市に流入して労働者へと変わっていく中で、社会主義運動が高まっていったのが反動化の引き金となったようです。

80年代はその様なロシア的不条理が前面に躍り出て、一部の進歩的知識人の幻想を木っ端微塵にうち砕いた時代です。

私がチャイコフスキーの作品から一貫して感じ取る「切なさ」は、その様なロシアと言う民族と国家の有り様を反映しているのではないでしょうか。

すでに刻まれた轍などには見向きもしないで、自分が理想とするトレイルをひたすら辿ろうとする演奏

同じ演奏家の録音をある程度まとめて集中的に聞いていると気づいていくる事があります。

マルケヴィッチと言えば、「どのような小さな音符であっても蔑ろにしない」ということを理想論ではなくて、まさに実際の演奏においても徹底的に要求し続けた指揮者でした。その結果として、彼のリハーサルは過酷を極め、一つのポストに長く座り続けることが出来ない人だったのです。

そして、そうなる背景として、フランス人よりもフランス人的な彼の精神の有り様に言及をしたりしたのですが、さらにあれこれと彼の録音を聞いていると、ことはそれほど単純ではないことに気づかされます。

マルケヴィッチの方法論はどの作品においても徹底されていて、まさに作曲家としての目をもって作品を徹底的に分析し、その構造を誰の耳のも分かるように提示してくれる演奏でした。

しかし、彼が提示しようとする「作品の構造」は、「作曲家の意志に忠実」というような、結局は何の実体も伴わない「呪文」に寄りかかったはしていません。

この「作曲家の意志に忠実な演奏」というのは、結局は、すでに多くの人が数限りなく通ったことで出来上がった深い轍の上を通るだけになっていることが多いのです。

目の前にはすでに深く刻まれた轍が続いているのですから、それを過たずにトレースすることが「作曲家の意志に忠実」な道を辿ることだというのならば、「作曲家の意志」に従うというのは何と容易いことでしょう。

そういえば、N響の事務局を長く続けた人が、次回のプログラムのために何人かの指揮者の名前を挙げて、彼らの録音をテープにダビングするように頼まれることがよくあったと語っていました。

そうやって安直に生産される「作曲の意志に忠実」な演奏を私たちはどれほどたくさん聞かされてきたことでしょう。

しかし、マルケヴィッチが提示しようと力を尽くした「作品の構造」は、その様な轍を辿ることでなかったことは明らかです。

ただし、誤解のないように付け加えておきますが、その轍を最初につけた人は偉かったのです。ダビングするように頼まれた指揮者たちはきっと偉かったのでしょう。そう言えば、その証言をした人は、モーツァルトに関しては必ずオトマール・スウィトナーの名前が挙がったと語ってもいました。

しかし、その轍を辿るだけの人にはそのような「偉さ」は欠片もないことは明らかです。

クラシック音楽の魅力はその道幅の広さでしょう。

その道には深い轍もあれば、出来たばかりの轍もあり、そう言う轍は広い道の中で縦横無尽に交差しているのです。

そして、マルケヴィッチという人はすでに刻まれた轍などには見向きもしないで、その広い道の中で自分が理想とするトレイルをひたすら辿ろうとします。

ならば、どんな小さな音符であっても蔑ろに出来ないのは当然です。

モーツァルトの言い方を真似るならば、音符一つが損なわれても理想のトレイルはそこなわれ、小節一つがそこなわれればそのトレイルは既存の轍にはまりこんでしまうのです。

すでに轍は刻まれているのであり、馬車(オーケストラ)にしてみればその轍にそって走る方がうんと楽なのです。

しかし、この馭者(指揮者)はそんな轍などには見向きもしないで、あくまでも自分が理想とするトレイルにそって馬車を走らせようとするのです。

そんなマルケヴィッチの演奏が常にある種のスリリングなパッションに満ちているのは、当然のことなのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)