クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

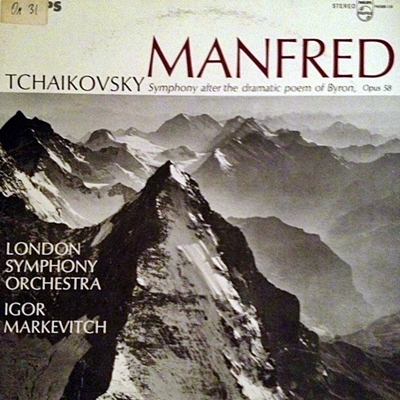

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(バイロンの劇詩による4つの音画の交響曲「マンフレッド」)

イーゴリ・マルケヴィチ指揮 ロンドン交響楽団 1963年10月17日~11月1日録音

Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58 [1.Lento lugubure]

Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58 [2.Vivace con spirito ]

Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58 [3.Pastorale. Andante con moto]

Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58 [4.Allegro con fuoco]

チャイコフスキーのスランプ脱出のきっかけとなった作品

そして、その10年の間に弦楽セレナードなどに代表される多楽章からなる管弦楽曲のすべてが作曲されています。

- 組曲第1番:1879年

- 弦楽セレナード:1880年

- 組曲第2番:1883年

- 組曲第3番:1884年

- マンフレッド交響曲:1885年

- 組曲第4番:1887年

これ以外に単楽章の「イタリア奇想曲」や幻想的序曲「ロミオとジュリエット」なども創作されていますから、まさに「非交響曲」の時代だったといえます。

何故そんなことになったのかはいろいろと言われています。

まずは、不幸な結婚による精神的なダメージ説。

さらには、第4番の交響曲や歌劇「エウゲニ・オネーギン」(1878年)、さらにはヴァイオリン協奏曲(1878年)などの中期の傑作を生み出してしまって空っぽになったというスランプ説などです。

おそらくは、己のもてるものをすべて出し切ってしまって、次のステップにうつるためにはそれだけの充電期間が必要だったのでしょう。打ち出の小槌ではないのですから、振れば次々に右肩上がりで傑作が生み出されるわけではないのです。

ところが、その充電期間をのんびりと過ごすことができないのがチャイコフスキーという人なのです。

オペラと交響曲はチャイコフスキーの二本柱です。

そして、オペラの方は台本があるのでまだ仕事はやりやすかったようで、このスランプ期においても「オルレアンの少女」や「マゼッパ」など4つの作品を完成させています。

しかし、交響曲となると台本のようなよりどころがないために簡単には取り組めなかったようです。

しかし、頭は使わなければ錆びつきますから、次のステップにそなえてのトレーニングとして標題音楽としての管弦楽には取り組んでいたわけです。

それでも、このトレーニングは結構厳しかったようで、第2組曲に取り組んでいるときに弟のモデストへこんな手紙を送っています。

霊感が湧いてこない。毎日のように何か書いてみてはいるのだが、その後から失望しているといった有様。創作の泉が涸れたのではないかと、その心配の方が深刻だ

1880年に弦楽セレナードを完成させたときは、パトロンであるメック夫人に「内面的衝動によって作曲され、真の芸術的価値を失わないものと感じている」と自負できたことを思えば、このスランプは時を重ねるにつれてより深刻なものになっていったようです。

確かに、この4曲からなる「組曲」などはそれほど面白いものではありません。

例えば、第3番組曲などは当初は交響曲に仕立て上げようと試みたもののあえなく挫折し、結果として交響曲でもなければ組曲とも決めかねるような不思議な作品になってしまっています。

そして、そう言うスランプのまっただ中で生み出されたのがこのマンフレッド交響曲です。

彼のスランプはますます深まり、友人に宛てて作品は何一つ書けないとこぼし、「歳は争えない」と弱気な言葉を残しています。

そんなチャイコフスキーの様子を見かねたのか、バラキレフがバイロンの詩劇「マンフレッド」に基づく標題的作品を書くことを勧めます。チャイコフスキーはこの申し出に当初は消極的だったのですが、2年後にも再度バラキレフからの勧めがあったので、本人の言葉を借りれば「多少無理をして」作曲に取りかかることになったのです。

しかし、取り組みはじめると受難者バイロンの姿とスランプに苦しむ自分の姿が重なり合っていくようで、少しずつ作曲に熱中するようになり、最後はの4ヶ月は「ほんと寝食を忘れてかかり切り」になることで4楽章構成の音楽を完成させます。

出来上がった作品はベルリオーズの幻想交響強に通ずる部分を持ちながらも、より強い標題性をもっているので、チャイコフスキー自身も「4つの音画よりなる交響曲」と語っています。

ただし、それは「交響曲」と名前はついていても、その標題性やスタイルから見れば、それは交響曲と言うよりは明らかに多楽章構成の管弦楽組曲と見た方が妥当な音楽になっています。

そう言うこともあってか、当初はスランプ脱出のきっかけとなったこの作品を大いに気に入っていたようなのですが、やがてスランプから脱出してみれば気に入らない部分が見え始めたのか、「第1楽章以外はすべて大嫌いで、とりわけ最低のフィナーレ楽章は破棄したい」とか、「長すぎる交響曲としてではなくて一つにまとめた交響詩に再構成をしたい」などと書き残すようになります。

ただし、このような物言いは彼の癖のようなものであって、フィナーレ楽章が破棄されることも、単一の交響詩として再構成されることもありませんでした。

- 第1楽章:レンド・ルグーブレ(悲しげに)

アルプスの山中を思い悩み彷徨い歩くマンフレッドの姿がえがかれている。 - 第2楽章:スケルツォ ヴィヴァーチェ・コン・スピーリト「アルプスの山霊」

滝のしぶきが生み出す美しい虹の中にアルプスの山霊があらわれて悩めるマンフレッドの前に立つ - 第3楽章:アンダンテ・コンモート「村の生活」

アルプスの山人たちの素朴でのどかな生活が描かれる。 - 第4楽章:アレグロ・コン・フォーコ「地下のアリアーナ宮殿」

アルプスの山神アリマネスの宮殿で繰り広げられる饗宴が描かれる。幻想交響曲の最終楽章に通ずる音楽。

チャイコフスキー自身の低い評価と、演奏にはパイプ・オルガンも必要なこともあって演奏頻度はそれほど多くないのが残念です。また、チャイコフスキーの交響曲全集が編まれるときも、何故かこの作品だけは「はみ子」にされることが多くて、いささか可哀想な存在でもあります。

作品を演奏するときには、どのような小さな音符であっても蔑ろにしてはいけない

ドイツのオケというものは、フルトヴェングラーに代表されるように、楽器の集合体ではなく、まるでオーケストラという一つの楽器であるかのように有機的に響きます。豊かな低声部を支えとして、さらには内声部も充実した重厚な響きは、クラシック音楽などというものを聞いたことがないような人にたいしても圧倒的な威力を発揮します。

そして、そう言う圧倒的な響きでもってフルトヴェングラーのようなドラマ性に満ちた音楽が展開されれば、最初から聞く耳を塞いでしまっている人でない限りは魅了されないはずはないのです。

誤解を恐れずに言い切ってしまえば、日本でかくもフルトヴェングラーが受容されて高く評価されてきた背景には、その様な「分かりやすさ」があったからです。

それに対して、フランスの哲学では、オーケストラは不可侵の「個」をもった一人ひとりのプレーヤーの集合体であり続けるようなのです。

ですから、オーケストラがまるで一つの有機体であるかのように個々のプレーヤーを飲み込んでしまうことを本能的に拒否するように聞こえます。

その結果として、個々の楽器は縦のラインに統合された和声に飲み込まれてしまうことを可能な限り拒否し続けるがために、響きは薄くなり拡散していかざるを得ません。

しかし、その事の見返りとして、ドイツでは重い響きに塗り込まれてしまいがちな複雑な内部構造が、フランスのオケからは手に取るように聞き取ることが出来ます。そして、その様な内部の精緻な構造を聞き取ることに喜びを感じるのは、官能的な響きの喜びに身を浸すよりははるかに難しいのです。

そして、その様なフランス的特徴の最も素晴らしい体現者が、このマルケヴィッチなのです。

もちろん、マルケヴィッチはロシア貴族の末裔でありフランス人ではありません。しかし、僅か2才でスイスに移り住み、さらには14才の時にコルトーに連れられてパリに行き、ナディア・ブーランジェのもとで作曲家やピアニストとしての教育受けたのですから、その精神の有り様はフランス人よりもフランス的だったと言えるでしょう。

そう言えば、マルケヴィッチは作品のテンポ設定を考えるための大前提として、その作品に含まれるもっとも短い音価の音符が明瞭に聞き取れることが必須条件だと語っていました。つまり、作品を演奏するときには、どのような小さな音符であっても蔑ろにしてはいけないと言うことを宣言したわけです。

そして、マルケヴィッチの凄いところは、その様な宣言を一つの理想論として掲げたのではなくて、まさに実際にの演奏においても徹底的に要求し続けたのです。ですから、彼のリハーサルは過酷を極め、結果として一つのポストに長く座り続けることが出来ない人だったのです。

彼のその様なスタンスは、どの作品においても貫かれています。

ベルリオーズの幻想交響曲などは言うまでもなく、ブラームスやベートーベンのようなバリバリのドイツ・オーストリア系の音楽であっても、そしてチャイコフスキーの「悲愴」やリムスキー・コルサコフの「シェエラザード」のようなロシア系の音楽であっても同様です。

マルケヴィッチの方法論はどの作品においても徹底されていて、まさに作曲家としての目をもって作品を徹底的に分析し、その構造を誰の耳のも分かるように提示します。そして、その様な音楽の作り方は、ドラマ性に満ちたフルトヴェングラー流の音楽の作り方や、カラヤンの流線型の美学のような「分かりやすさ」とは無縁のところに存在します。

ただし、だからといって、私はマルケヴィッチをフルトヴェングラーやカラヤンの上に置こうとは思いません。

ただ、気をつけたいのは、マルケヴィッチの音楽に対して、その様な分かりやすさが希薄だという理由で「駄目出し」をしてしまうことに注意しないといけないと言うことを言っているのです。

ただ、それだけのことであり、誤解のなきように。

よせられたコメント

2023-02-01:コタロー

- 早いもので、今年もあっという間に2月を迎えました。今が一年のなかで最も寒い時期ですが、お互いに健康に気を付けて寒さを乗り切りたいものです。

さて、チャイコフスキーの「組曲」のアップが進行中ですが、「マンフレッド交響曲」についてもその延長線上にあると思われるので、初めて聴いてみることにしました。

最も印象的だったのは、両端楽章における打楽器群の活躍ぶりが音楽の劇的性格を高める効果を出していることでした。

マルケヴィッチの的確で力感あふれる指揮ぶりも見事なものです。

余談ですが、チャイコフスキーはバレエ音楽を中心にハープを大いに活躍させています。ところが彼の六曲の交響曲では、ハープが一切使われていないのです。これは不思議な現象ですね。

以上、「チャイコフスキーあるある」でした。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)