クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

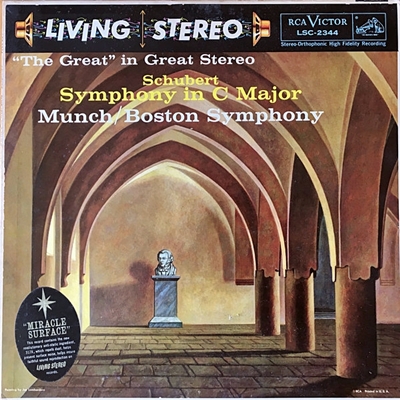

シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1958年11月19日録音

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [I. Andante - Allegro, ma non troppo - Piu moto]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [II. Andante con moto]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [III. Scherzo. Allegro vivace - Trio]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [IV. Allegro vivace]

この作品はある意味では「交響曲第1番」です

シューベルトはわずか31年の人生にも関わらず多くの作品を残してくれましたが、それらの大部分は親しい友人達の間で演奏されるにとどまりました。

彼の作品の主要な部分が声楽曲や室内楽曲で占められているのはそのためです。

言ってみれば、プロの音楽家と言うよりはアマチュアのような存在で一生を終えた人です。もちろん彼はアマチュア的存在で良しとしていたわけではなく、常にプロの作曲家として自立することを目指していました。

しかし世間に認められるには彼はあまりにも前を走りすぎていました。

もっとも同時代を生きたベートーベンは「シューベルトの裡には神聖な炎がある」と言ったそうですが、その認識が一般のものになるにはまだまだ時間が必要でした。

そんなシューベルトにウィーンの楽友協会が新作の演奏を行う用意があることをほのめかします。

それは正式な依頼ではなかったようですが、シューベルトにとってはプロの音楽家としてのスタートをきる第1歩と感じたようです。彼は持てる力の全てをそそぎ込んで一曲のハ長調交響曲を楽友協会に提出しました。

しかし、楽友協会はその規模の大きさに嫌気がさしたのか練習にかけることもなくこの作品を黙殺してしまいます。

今のようにマーラーやブルックナーの交響曲が日常茶飯事のように演奏される時代から見れば、彼のハ長調交響曲はそんなに規模の大きな作品とは感じませんが、19世紀の初頭にあってはそれは標準サイズからはかなりはみ出た存在だったようです。

やむなくシューベルトは16年前の作品でまだ一度も演奏されていないもう一つのハ長調交響曲(第6番)を提出します。

こちらは当時のスタンダードな規模だったために楽友協会もこれを受け入れて演奏会で演奏されました。しかし、その時にはすでにシューベルがこの世を去ってからすでに一ヶ月の時がたってのことでした。

この大ハ長調の交響曲はシューベルトにとっては輝かしいデビュー作品になるはずであり、その意味では彼にとっては第1番の交響曲になる予定でした。

もちろんそれ以前にも多くの交響曲を作曲していますが、シューベルト自身はそれらを習作の域を出ないものと考えていたようです。

その自信作が完全に黙殺されて幾ばくもなくこの世を去ったシューベルトこそは「理解されなかった天才の悲劇」の典型的存在だと言えます。

しかし、天才と独りよがりの違いは、その様にしてこの世を去ったとしても必ず時間というフィルターが彼の作品をすくい取っていくところにあります。この交響曲もシューマンによって再発見され、メンデルスゾーンの手によって1839年3月21日に初演が行われ成功をおさめます。

それにしても時代を先駆けた作品が一般の人々に受け入れられるためには、シューベルト→シューマン→メンデルスゾーンというリレーが必要だったわけです。

これほど豪華なリレーでこの世に出た作品は他にはないでしょうから、それをもって不当な扱いへの報いとしたのかもしれません。

横に流れる旋律線ではなく、楔を打ち込むような縦割りのリズムで音楽を構築してく強靱さはただ事ではありません

冒頭のホルンソロから早めのテンポで始まるので、来た来た!と言う感じなのですが、聞き進んでいくうちにそれどころではない剛直な表現に言葉を失ってしまいます。

おそらく、ベートーベンの交響曲でもここまで強烈な表現と出会うことは稀です。それがシューベルトなのですから、まさに「ここまでやるのかお主は!」という感じです。

そして、こういうミュンシュの表現を聞いていると、これは最晩年のパリ管での表現に通じるものがあったことに気づかされます。

ボストン時代のミュンシュとパリ管時代のミュンシュを隔てる最大の要因は、ミュンシュ自身の内面的な変化よりはオケの機能にあったような気がするのです。

アメリカのオケというのは良く悪くも「ニュートラル」な性格を持っています。

そんな中で、ボストンのオケは最もヨーロッパ的な性格を持っていると言われて、それは全くその通りで、どっしりとした低声部の上にバランスよく鳴り響くのですが、それでもミュンシュがどれほど煽り立ててても常に余裕を持って対応してしまうので「熱く」なってしまうことがないのです。

それがパリ管だと、ミュンシュの煽りに素直にそのまま反応して燃え上がってしまいます。メンバー一人ひとりは優秀ではあっても、オケとしては出来たばかりだったのでうぶだと言えばうぶだったのでしょう。

結局、この両者の違いは、オケを煽り立てようとするミュンシュに対するオケの反応の違いでしかなかったのかもしれません。

それにしても、この楔を打ち込むような縦割りのリズムの強靱さはただ事ではありません。

それは優美に歌うのが常識と思われる第2楽章でも全く変わるところがありません。

この楽章を、横へ流れる旋律線ではなくて、縦に刻み込んでいくリズムによって構築した指揮者はミュンシュ以外には思い当たりません。そして、驚くのは、そう言うアプローチでも音楽として成り立ってしまう要素をこの楽章が持っていたという事実です。

ですから、それが最終楽章になると、それはもうとんでもないことになっています。どなたかがそれを血が噴き出すような音楽だと述べておられましたが、全く持って同感です。

しかし、この交響曲が、シューベルト自身が「交響曲への道」を踏み出しはじめたファーストシンフォニーだと捉えれば、作曲家の意図に忠実かどうかはひとまず脇におくとしても、作曲家の願いに添った表現であることは疑いがありません。

そして、あらためて感心させられるのは、この時代のボストン響のクオリティの高さです。

ミュンシュがどれほど煽り立てても余裕綽々で追随していくのは当然なのですが、その様な曲芸を強いられながら完璧に鳴りきっているのです。

ゆったりと演奏しながら完璧に鳴らしきるのはそれほど難しくはないでしょうし、煽られる中で多少のアンサンブルの乱れには目を瞑って鳴らし切るのもそれほど難しいことではないでしょう。

しかし、その両者をここまでの高いレベルで両立させるボストン響の凄さには唖然とさせられますし、その凄みは後のOzawaの時代には失われてしまったことだけは間違いありません。

もちろん、それはOzawaだけの問題ではなくて、それ以後はどこもかしこも精緻には鳴り響いても凄みは失われていきました。

もちろん、こういうシューベルトを手放しで褒めちぎるつもりもありませんし、これとは違うアプローチによる素晴らしい演奏もたくさんあります。

しかし、ひたすらチマチマと精緻に鳴り響かすことだけに腐心をして、結局は何も伝わってこない演奏よりは、こういう主張のはっきりした凄みのある演奏の方が、いささか毒気が強くても聞いていて楽しいことは間違いありません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)