クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

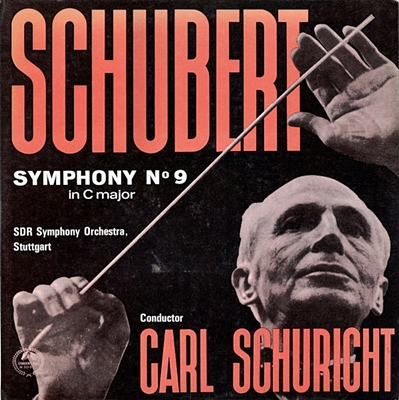

シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

カール・シューリヒト指揮 南西ドイツ放送交響楽団 1960年録音

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [I. Andante - Allegro, ma non troppo - Piu moto]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [II. Andante con moto]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [III. Scherzo. Allegro vivace - Trio]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [IV. Allegro vivace]

この作品はある意味では「交響曲第1番」です

シューベルトはわずか31年の人生にも関わらず多くの作品を残してくれましたが、それらの大部分は親しい友人達の間で演奏されるにとどまりました。

彼の作品の主要な部分が声楽曲や室内楽曲で占められているのはそのためです。

言ってみれば、プロの音楽家と言うよりはアマチュアのような存在で一生を終えた人です。もちろん彼はアマチュア的存在で良しとしていたわけではなく、常にプロの作曲家として自立することを目指していました。

しかし世間に認められるには彼はあまりにも前を走りすぎていました。

もっとも同時代を生きたベートーベンは「シューベルトの裡には神聖な炎がある」と言ったそうですが、その認識が一般のものになるにはまだまだ時間が必要でした。

そんなシューベルトにウィーンの楽友協会が新作の演奏を行う用意があることをほのめかします。

それは正式な依頼ではなかったようですが、シューベルトにとってはプロの音楽家としてのスタートをきる第1歩と感じたようです。彼は持てる力の全てをそそぎ込んで一曲のハ長調交響曲を楽友協会に提出しました。

しかし、楽友協会はその規模の大きさに嫌気がさしたのか練習にかけることもなくこの作品を黙殺してしまいます。

今のようにマーラーやブルックナーの交響曲が日常茶飯事のように演奏される時代から見れば、彼のハ長調交響曲はそんなに規模の大きな作品とは感じませんが、19世紀の初頭にあってはそれは標準サイズからはかなりはみ出た存在だったようです。

やむなくシューベルトは16年前の作品でまだ一度も演奏されていないもう一つのハ長調交響曲(第6番)を提出します。

こちらは当時のスタンダードな規模だったために楽友協会もこれを受け入れて演奏会で演奏されました。しかし、その時にはすでにシューベルがこの世を去ってからすでに一ヶ月の時がたってのことでした。

この大ハ長調の交響曲はシューベルトにとっては輝かしいデビュー作品になるはずであり、その意味では彼にとっては第1番の交響曲になる予定でした。

もちろんそれ以前にも多くの交響曲を作曲していますが、シューベルト自身はそれらを習作の域を出ないものと考えていたようです。

その自信作が完全に黙殺されて幾ばくもなくこの世を去ったシューベルトこそは「理解されなかった天才の悲劇」の典型的存在だと言えます。

しかし、天才と独りよがりの違いは、その様にしてこの世を去ったとしても必ず時間というフィルターが彼の作品をすくい取っていくところにあります。この交響曲もシューマンによって再発見され、メンデルスゾーンの手によって1839年3月21日に初演が行われ成功をおさめます。

それにしても時代を先駆けた作品が一般の人々に受け入れられるためには、シューベルト→シューマン→メンデルスゾーンというリレーが必要だったわけです。

これほど豪華なリレーでこの世に出た作品は他にはないでしょうから、それをもって不当な扱いへの報いとしたのかもしれません。

音楽の本質的な部分で大切なことは絶対に蔑ろにしない年寄りの芸

この録音についてはあまり芳しくない評価があちこちで見受けられます。

しかし、いつも言っていることですが、録音の評価というのは難しいものです。それはシステムのクオリティと使いこなしというレベルだけでなく、それが鳴っている空間まで含めた複雑な要因が絡む問題だからです。

ですから、間違っても「録音エンジニアが馬鹿なんだ」みたいな事はあまり安易には言わない方がいいのです。

然るべきシステムで、然るべき方法で再生すれば、優秀録音とまでは言わないまでも、それなりのクオリティは保持していることが多いものです。

もっとも、「俺さまのシステムで上手く鳴らない録音はみんな屑だ」という「俺さま症候群」的発想で切り分ければ問題は一気に簡単になるのですが、それは多くの人が望むスタンスではないでしょう。

コンサート・ホールの録音は概ね薄味で、ステレオ録音の効果を強調するために意図的に左右に定位が振られている事は否定しません。

しかし、そこでシューリヒトがやろうとしている音楽の形が判断できないほどには酷くはありません。

例えば、シューリヒトはここでは珍しく1stヴァイオリンと2ndヴァイオリンを左右の対向配置にして、旋律線の絡み合いを浮かび上がらせることによって、この作品の内包している交響的性格を表現しようとしています。

80才を迎えた年寄りが、その様な手間のかかることをしてまで、交響曲への道を踏み出したシューベルトを嘉しようとした姿勢くらいは聞き取れるはずです。

その意味では、「フルトヴェングラー的なグレイト」とは真逆の位置にある演奏です。

シューリヒトはここではドラマとしてのシンフォニーではなくて、美しい構造物としてのシンフォニーを指向しています。

ただし、おそらくはそう言う目的のために採用したであろう対向配置というのはアンサンブルを整えるのが難しいという問題をはらんでいます。隣同士であればお互いの音を聞きあうことも容易ですが、対向配置になるとそれは難しくなり、その難しくなった部分は指揮者がフォローする必要があります。

しかしながら、80才のシューリヒトには、その難しさを処理するための「集中力」を最後まで維持し続けるための「根気」は既に失われていたことは残念です。

今の耳からすればオケのバランスはかなり雑に聞こえますが、当時のレベルから言っても上等とは言えないでしょう。

この録音は強奏時になると音が割れると指摘されてきたのですが、それは録音の悪さゆえに割れるのではなくて、オケのバランスが崩れてしまっている有様を忠実にすくい取っている部分もあるかもしれません。

また、Deccaのカルショーはシューリヒトのことを「彼は未完成を11通りのテンポで指揮をした」みたいなことを言って、「テンポも維持できない年寄り」だと批判をしていました。

しかし、ここでのシューリヒトはそんな気配は全くありません。

第1楽章は早めのテンポで颯爽とシンフォニックな音楽を仕上げていく技は、さすがはシューリヒトだと感心させられます。

そして、第2楽章にはいると歌うべきところではぐっと腰を下ろして歌い上げるのですが、それが決して柔弱にならないのもシューリヒトならではです。

そして、天国的と言われる終楽章も、だれることなく見事なまでに引き締まった音楽を聞かせてくれています。

それは、細かい部分を丁寧に仕上げる根気はなくなっても、音楽の本質的な部分で大切なことは絶対に蔑ろにしない年寄りの芸だと言えば、褒めすぎでしょうか。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)