クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

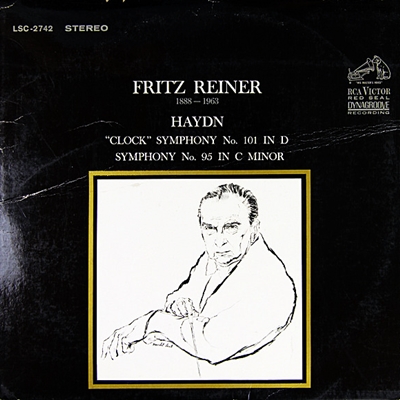

ハイドン:交響曲第95番 ハ短調

フリッツ・ライナー指揮 Fritz Reiner And His Orchestra 1963年9月18,20日録音

Haydn:Symphony No.95 in C minor [1.Allegro moderato]

Haydn:Symphony No.95 in C minor [2.Andante]

Haydn:Symphony No.95 in C minor [3.Menuet - Trio]

Haydn:Symphony No.95 in C minor [4.Finale (Vivace)]

古いスタイルをまとった交響曲

さらに、この6曲は以下のような3グループに分けることが出来ます。

<第1グループ>

- 96番「奇跡」:91年作曲 91年3月11日初演

- 95番 :91年作曲 91年4月1日or4月29日初演

<第2グループ>

- 93番:91年作曲 92年2月17日初演

- 94番「驚愕」:91年作曲 92年3月23日初演

<第3グループ>

- 98番:92年作曲 92年3月2日初演

- 97番:92年作曲 92年5月3日or5月4日初演

ハイドンがロンドンを訪れて、まずは大急ぎで用意した新作交響曲が95番と96番です。ですから、この2作は「ザロモン交響曲」の中では「新しさ」よりは「古さ」を引きずっています。

とりわけ、95番とナンバリングされたハ短調のシンフォニーは古いハイドンを思わせる書法にとどまっています。

まずは、ザロモン交響曲の中ではこの作品が唯一の短調で書かれていて、その雰囲気はかつてのニ短調(80番)交響曲やハ短調(78番)交響曲に通ずるものがあります。

また、第1楽章に序奏を持たないのもザロモン交響曲の中ではこの作品だけであり、その面においても古さを残しています。

それ以外にも、駄2楽章のアンダンテ・カンタービレが簡潔な変奏曲形式にとどまっていることや、終楽章もハイドンらしい工夫が希薄です。

それだけ、大急ぎで作曲したと言うことなのでしょうが、それでもロンドンの聴衆はその「新しさ」に熱狂したのでした。

ハイドンと凄み

さてさて、このハイドンの交響曲をライナーの指揮で聞いてみて、どう考えたらいいものかと悩んでしまいます。悩むというのは、率直に言えば、聞いてみてあまり喜ばなかったと言うことです。

「V字」という不思議なあだ名を持つこの作品は、何故か多くのマエストロ達が好んで取り上げています。そして、それぞれの流儀でこのシンフォニーを料理していますから、聞き手の方はそれだけ贅沢になっています。

確かに、この演奏はライナーとシカゴ響と言う組み合わせから想像されるものが全て実現されています。ところが、それがあまりにも完璧に実現しているがゆえに、何もここまでキチキチと締め上げるように演奏しなくてもいいだろうという気もしてくるのです。

そう言えば、これと同じ方向性でセル&クルーブランド管もたくさんのハイドンの交響曲を録音しているのですが、こういう息苦しさは感じません。

そこにあるのは、吉田大明神がいみじくも喝破したような青磁や白磁のような手触りです。そう言うこのコンビならではの美質がもっともよくあらわれているのがハイドンの交響曲だったとも言えます。

ところが、不思議なことに、シュトラウスのウィンナーワルツなどを聴くと、この両者の関係は逆転するのです。

「ウィンナ・ワルツ名演集」と題されたライナーの一枚からは豪華な衣装に身をつつんだ紳士淑女による華やかな舞踏が想起されます。それに対して、セルの棒になるウィンナーワルツは端正であっても夢見るような豪華さにはかけます。

たとえてみれば、どこか士官学校の舞踏会みたいな風情が漂うのです。

それだけに、ライナーとハイドンというのはどこかうまくマッチしない部分があるのかもしれません。

ところが、この3年後にもう一枚ハイドンの録音をライナーは残しているのです。

この95番と101番の交響曲は63年の9月に録音が行われていますから、まさに亡くなる2ヶ月前の録音であり、それは同時にライナーの長い音楽家人生を締めくくる最後の録音でした。

そして、オーケストラも長年の手兵だったシカゴ響ではなくて(シカゴ響との最後の演奏会は63年4月で、その後にシカゴ響の音楽顧問も退任している)、「Fritz Reiner And His Orchestra」とクレジットされています。

もちろん、そんなオーケストラが実在するわけはないのであって、録音がニューヨークで行われていることから、おそらくはニューヨークフィルあたりが契約の問題でそう言う名前を使ったのではないかと想像されます。

ただし、裏はとりたいのであれこれ調べてみると、「Fritz Reiner And His Orchestra」というのはニューヨークフィル、メトロポリタン歌劇場管弦楽団、シンフォニー・オブ・ジ・エアなどからピックアップされたメンバーで構成された混成オーケストラだったようです。ただし、コンサート・マスターにはシカゴ響のヴィクター・アイタイを据えていたようなので、そう言う混成部隊の弱点を彼の尽力でカバーしようとしたことは伺えます。

言うまでもないことですが、オーケストラというのは一つの有機体ですから、腕利きのメンバーを集めてきた臨時編成のオケというのは常設のオケと較べれば本質的な部分で欠落があります。

それは「個の力」よりは「組織としての機能」がものを言うアメリカンフットボールと似ていると言えるのかもしれません。

オールスターチームというのは客は喜ぶでしょうが、どれほどのオールスターを集めたとしても長年組織としての力を培ってきた単独チームと対戦すれば全く勝負にならないと言われています。

オーケストラもまた同じです。

ですから、この最後の録音には最強シカゴ響の凄みはありません。はっきり言えば、かなり緩いです。(ただし、最強シカゴ響比^^:)

しかし、その緩さがちょうどいい具合にハイドンの交響曲とブレンドされて、客観的に見ればこちらの方がハイドンらしい音楽になっていることも否定できません。

しかし、それは裏返してみれば、こういうハイドンならば別の場所でも聞けると言うことになります。何もこのコンビで聞かなければいけないという必然性はないと言うことです。

それに対して60年にシカゴ響と録音した88番「V字」の演奏こそは最強シカゴ響とのコンビでなければ聞くことのできない「凄み」があったことに気づかされます。

ハイドンの交響曲にそう言う「凄み」が必要なのかという根本的な疑問はあるのですが、凄みとドスのきいたハイドンというのはここでしか聞けないというのも事実なのです。

よせられたコメント

2020-07-15:コタロー

- 私が高校生の頃、家に小林利之氏の「ステレオ名曲に聴く」という本がありました。

当時私は廉価盤の優れた演奏を探すのに躍起になっていましたから、小林氏の本はまさにバイブル代わりでした。この本でライナーという指揮者を知り、まずバルトークの「管弦楽のための協奏曲」をRCAの廉価盤で購入し、非常に満足しました。そしてライナーの2枚目のレコードとして購入したのが、このハイドンだったのです。理由は、小林氏の強い推しがあったからでした。それはまたライナーのラスト・レコーディングでもあったのです。

ここでのライナーはかつてのような強いテンションは失われていましたが、人生を回顧するような静かな感動がありました。「時計」も良かったですが、私の心に深く刻まれたのはこの第95番の演奏の方でした。ハ短調で悲劇的に始まった曲がフィナーレでは明るいハ長調で終わる、その対照の妙に魅力を感じたのです。若い頃は、とりわけ「暗から明へ」という考え方に惹かれるのでしょうかね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)