クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

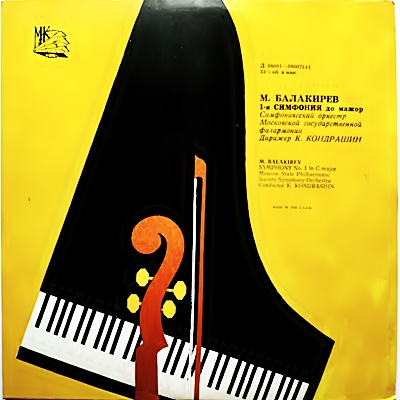

バラキレフ:交響曲第1番 ハ長調

キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 1961年録音

Balakirev:Symphony No.1 in C major [1.Largo - Allegro vivo]

Balakirev:Symphony No.1 in C major [2.Scherzo. Vivo - Poco meno mosso - Tempo]

Balakirev:Symphony No.1 in C major [3.Andante]

Balakirev:Symphony No.1 in C major [4.Finale. Allegro moderato]

「正統派ロシア」の世界

実は、そうなってしまうには理由があって、5人組を理論的にひっぱていくだけの知識があったに関わらず、実作の分野ではとんでもない「遅筆」だったからです。その「遅筆」の最たるものがこの第1番の交響曲で、構想から完成までに33年もかかっているのです。

チャイコフスキーの初期交響曲を取り上げたときにも紹介したのですが、19世紀中葉のロシアでは「交響曲」の創作が大きな課題となっていました。何故ならば、遅れたロシアが音楽の分野でもヨーロッパに追いつくためには、ロシアの音楽家がクラシック音楽の王道である交響曲の分野において、ヨーロッパの音楽家が書いた交響曲に劣らないような「交響曲」を書くことが求められていたからです。

そして、その課題を成し遂げてくれるであろう期待の星がチャイコフスキーだったのですが、その戦線にバラキレフも参戦したのです。

バラキレフがこのファースト・シンフォニーにチャレンジしたのは1864年のことだったと伝えられています。チャイコフスキーが交響曲の創作に取りかかったのその1年後の1865年であり、その翌年の1866年に第1番の交響曲「冬の日の幻想」を完成させます。

しかし、バラキレフはスケッチの段階から前に進まず、チャイコフスキーがファースト・シンフォニーを完成させた1866年には創作活動を中断してしまいます。そして、長い中段を経た1893年に再び創作活動を再開します。

この20年近い中断の間に、チャイコフスキーは『交響曲第2番 ハ短調 作品17「小ロシア」(1872年)』『交響曲第3番 ニ長調 作品29「ポーランド」(1875年)』『交響曲第4番ヘ短調作品36(1878年)』を完成させ、さらにはその後のスランプ期を経験しながらも、そのスランプを『マンフレッド交響曲作品58 (1885年)』で抜け出し、『交響曲 第5番ホ短調作品64(1888年)』と『交響曲 第6番ロ短調作品74「悲愴(Pathetique)」 (1893年)』を完成させていたのです。

つまりは、バラキレフにとっても、またロシア全体にとっても交響曲を書くという「使命」は終わっていたのです。

ですから、バラキレフがどのような思いでこの交響曲の創作を再開させたのかは「謎」なのですが、それでも20代の初めに創作に取りかかったこの作品を50代になって完成させようとしたわけです。しかし、再開してもバラキレフの「遅筆」は相変わらずで、第1楽章と最終楽章の大部分と第2楽章のスケルツォが完成していたにもかかわらず、全体が完成するまでにさらに4年の時間が必要で、1897年になってようやく彼のファーストシンフォニーが完成したのです。この時、既にバラキレフは還暦を迎えていましたし、チャイコフスキーは既にこの世を去っていました。

さて、そこまでの苦難の末に完成したファーストシンフォニーなのですが、確かにそれだけの時間をかけただけあって、実にきちんと書かれています。また、さすがはロシア五人組の親玉だけあって、西洋風のスタイリッシュな交響曲を書いたチャイコフスキーとは違って、ロシア的情緒の色濃い作品になっています。とりわけ第3楽章の「Adagio」はカリンニコフを思い出せるほどの憂愁に満ちた音楽です。

ただ、カリンニコフになくてバラキレフにあるのは、分厚い管弦楽の響きとほえまくる金管、叩きまくるティンパニーという「正統派ロシア」の世界です。(^^;

確かに、チャイコフスキーが既に「悲愴」までの7曲の交響曲を完成させてしまった時期を考えれば、この作品に何かの意味を見いだすことは難しいでしょう。しかし、それを言えばカリンニコフだって同じ事です。昨今のカリンニコフへの認知度を考えれば、少なくともそれと同等程度の評価は与えられて然るべき作品だとは言えます。

交響曲第1番ハ長調

- 第1楽章 Largo - Allegro vivo

- 第2楽章 Scherzo:Vivo

- 第3楽章 Andante

- 第4楽章 Finale:Allegro moderato

モスクワフィルの能力の高さに驚かされる

カリンニコフの交響曲を紹介したときに、「コンドラシンという指揮者は情緒的な側面は敢えて切り捨てるようにして音楽を作る人でした」、と述べました。そして、その事が、「作品そのものに何らかの弱さが存在していれば、その弱さを明け透けにさらけ出してしまうことを厭わない」、とも付け加えました。

もちろん、手元にスコアもありませんし、そもそもスコアを見たってそんな事を判断できるほどの知識もないのですが、それでもコンドラシンの指揮でカリンニコフを聞かされると、作品そのものに構造的な弱さがあることを突きつけられるような気がしたのです。

しかし、それがバラキレフやミャスコフスキーの交響曲になると、そう言う弱さを見せつけられるような場面は全くありません。バラキレフの交響曲は30年以上もの時間を費やしただけあって、実に丹念に、そして丁寧に仕上げられています。その、丁寧な仕上げがコンドラシンの手にかかれば、第3楽章の「Adagio」はこの上もなく雄大に美しく、そして最終楽章では心ゆくまでオケはうねり、金管群が吠えまくります。(^^v

これがミャスコフスキーになると、なるほどその生涯に27曲もの交響曲を書いただけあって、まさに手練れの職人の技です。

そして、コンドラシンという指揮者は、作品がきちんと書けていさえすれば、それに相応しい姿で再現して見せてくれます。

ただ、驚くのは、この時期のモスクワフィルの能力の高さです。

首都モスクワの名を冠したオケなので、さぞや歴史のあるオーケストラなんだろうと思って調べてみると、何と設立は1951年という若いオーケストラなのです。さらに驚かされたのは、創設された最初はモスクワ・ユース管弦楽団(Moscow Youth Orchestra)という名前だったのです。

社会主義国家のオケなので国家レベルの事業として創設されたのかと思ったのですが、初代指揮者のサムイル・サモスードによって設立されたらしいのです。

そして、その創設に当たっては国立のオケには採用されなかった音楽家を寄せ集めて創設されたようで、「Youth Orchestra」と名乗っていながらも、かなり腕の立つ小父さん達も多数混じっていたようです。

やがて、このオケは1953年には「モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団」と名称を変更するのですが、1960年にコンドラシンが首席指揮者に就任したことで黄金時代を迎えることになります。

詳細は不明ですが、カリンニコフの交響曲はコンドラシンがモスクワフィルの首席指揮者に就任した最初の録音だったようです。しかし、就任前に録音されたミャスコフスキーの交響曲などを聴くと、既にかなりのレベルのオケに成長していたことは伺えます。

そして、コンドラシンがトップに就任してからは、彼のオーケストラビルダーとしての才能が並々ならぬものであったことが手に取るように分かります。

バラキレフの交響曲にしてもラフマニノフの「晩鐘」「交響的舞曲」にしても、その凄さには驚かされます。

そうそう、忘れていけないのは、それと同じ時期にバイロン・ジャニスのバックを勤めてラフマニノフやプロコフィエフの協奏曲も録音していたことです。正直言って、ライナー&シカゴ響と勝負して美遜色ないことには驚かされたものです。

なるほど、この時代のソ連というのはムラヴィンスキー&レニングラード響だけが突出して凄かったのではなくて、みんな凄かったのですね。

これは、もう少し頑張ってコンドラシンの録音を発掘しないといけませんね。

よせられたコメント

2022-02-22:コタロー

- バラキレフのこの曲ときたら、もう、第1楽章から、金管楽器は轟き、シンバルはジャンジャン鳴り渡り、いかにもロシアの曲であることを実感させてくれます。

余談ですが、ある音楽雑誌で「ロシア人はシンバルをこよなく愛している」というフレーズを見たことがあります。

確かに、チャイコフスキーの最後の交響曲「悲愴」では、第3楽章の後半に4か所しかシンバルが登場しませんが、目覚ましい効果を発揮していますね。ちなみに、カラヤン指揮で60年代に録音した「悲愴」では、天下のベルリンフィルなのにシンバル奏者が一拍遅れて叩くという大きなミスをしでかしています。あのカラヤンがよくOKを出したと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)