クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

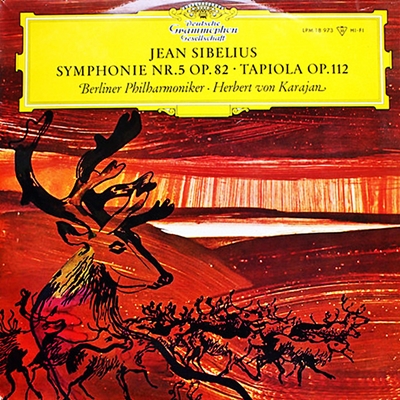

シベリウス:交響曲第5番 変ホ長調 op.82

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年2月22日~24日録音

Sibelius: Symphony No.5 in E flat, Op.82; Tapiola, Op.112[1.Tempo molto moderato]

Sibelius: Symphony No.5 in E flat, Op.82; Tapiola, Op.112[2.Andante mosso, quasi allegretto]

Sibelius: Symphony No.5 in E flat, Op.82; Tapiola, Op.112[3.Allegro molto]

影の印象派

彼を死の恐怖に陥れた喉の腫瘍もようやくにして快癒し、伸びやかで明るさに満ちた作品に仕上がっています。

しかし、その伸びやかさや明るさはシベリウスの田園交響曲と呼ばれることもある第2番のシンフォニーに溢れていたものとはやはりどこか趣が異なります。

それは、最終楽章で壮大に盛り上がったフィナーレが六つの和音によって突然断ち切られるように終わるところに端的にあらわれています。

そう言えば、「このシベリスの偉大な交響曲を、第3楽章で中断させて公開するという暴挙は許し難い、今すぐ第4楽章も含む正しい姿に訂正することを要求する」、みたいなメールをもらったことがありました。(^^;

あまりの内容に驚き呆れ果てて削除してしまったのですが、今から思えばこの交響曲の「新しさ」を傍証する「お宝級」のメールだったので、永久保存しておくべきでした。

さらに、若い頃の朗々とした旋律線は姿を消して、全体として動機風の短く簡潔な旋律がパッチワークのように組み合わされるようになっています。

また、この後期のシベリウスとドビュッシーの親近性を指摘する人もいます。

シベリウスとドビュッシーは1909年にヘンリー・ウッドの自宅で出会い、さらにドビュッシーの指揮する「牧神の午後」などを聞いて「われわれの間にはすぐに結びつきが出来た」と述べています。

そして、ドビュッシーを「光の印象主義」だとすれば、シベリウスは「影の印象主義」だと述べた人がいました。

上手いこというもので、感心させられます。

まさにここで描かれるシベリウスの田園風景における主役は光ではなく影です。

第4番シンフォニーではその世界が深い影に塗りつぶされていたのに対して、この第5番シンフォニーは影の中に光が燦めいています。

シベリウスは日記の中で、この交響曲のイメージをつかんだ瞬間を次のようにしたためています。

それは1915年の4月21日、午前11時10分前と克明に時刻まで記した出来事でした。

シベリウスの頭上を16羽の白鳥が旋回しながら陽光の照る靄の中に消えていったのでした。その銀リボンのように消えていく白鳥の姿は「生涯の最も大きな感銘の一つと」として、次のように述べています。

日はくすみ、冷たい。しかし春はクレッシェンドで近づいてくる。

白鳥たちは私の頭上を長い間旋回し、にぶい太陽の光の中に銀の帯のように消えていった。

時々背を輝かせながら。白鳥の鳴き声はトランペットに似てくる。

赤子の泣き声を思わせるリフレイン。

自然の神秘と生の憂愁、これこそ第5交響曲のフィナーレ・テーマだ。

この深い至福の時はこの交響曲のフィナーレの部分に反映し、そしてその至福の時は決然たる6つの和音で絶ちきられるように終わるのです。

カラヤン的に再構築されたシベリウス

カラヤンのシベリウスと言えば、この4番と5番のセットの後に録音された6番と7番のセットが名盤として名高いようです。

聞いてみればすぐに分かることなのですが、響きの美しさにこだわり続けたカラヤンの美学とシベリウスの特質がものの見事にマッチした素晴らしい演奏と録音になっています。カラヤンは50年代のフィルハーモニー管時代から晩年の80代までに切れ目無くシベリウスの作品を取り上げているのですが、この60年代の一連の録音がもっとも上手くいっているように思います。

今さら言うまでもないことですが、4番と5番は対照的な雰囲気を持っています。

生死の境をさまよった後に作曲された4番は、シベリウス作品の中ではもっとも晦渋な佇まいをもっているのに対して、5番の方はそれとは対照的な祝典的雰囲気に溢れた音楽になっています。専門家筋の間では、この4番の晦渋さこそがシベリウスの最高傑作と言われるのですが、実際に聞いてみて、素直に心の底から「いい音楽だなぁ!」と思える人は多くはないでしょう。

それは私もそうであって、今まで聞いた中で唯一感心したのはヘルベルト・ケーゲル&ライプチッヒ放送交響楽団による69年盤くらいしかありませんでした。しかし、あれがシベリウスの4番の理想的な演奏なのかと問われれば、それはもう即座に「No!」と答えるでしょう。

つまりは、あれを聴いて感心したのはシベリウスではなくてケーゲルだったからです。

もう少し分かり安く言いかえると、あそこではケーゲルはシベリウスの4番を素材として、結局はケーゲル自身の音楽を再構築しちゃっていて、聞き手である私はその再構築したケーゲルの音楽に感心させられてしまっていたのです。

ですから、あれをシベリスの4番の理想的な演奏などとは全く思えませんでしたが、心底感心させられたことは間違いありません。

そして、もしかしたら、このカラヤン盤もまた方向性はケーゲルとは真逆なまでに異なっていますが、音楽の作り方は非常に通っているのかもしれません。

ここでのカラヤンもまた、シベリウスの4番を素材として、そこから己の感覚で美しいと思える響きを上手く再構築して連ねることで、カラヤン的な美しさに溢れた音楽に仕上げています。結果として、この作品につきまとう晦渋さは姿を消して、実に聞きやすく美しい音楽にしあがっています。

ですから、この演奏を取り上げて響きの美しさにこだわりすぎてノッペリしすぎなどというのは、カラヤンの意図を無視して自分の好みで好き嫌いを言っているだけのことに過ぎないのです。個人的には、こういうアプローチもあっていいのではないかとは思います。

なんと言っても、この晦渋なことで有名な交響曲が美しく、そして楽しく聞けるのですから。

なお、5番の方は、そこまで無理をしなくても美しい部分が満載の交響曲ですから、祝典的雰囲気がカラヤン的な豪華さと相まって楽しい演奏と録音になっています。

よせられたコメント

2016-02-25:emanon

- カラヤンは、ドイツ・グラモフォンにおいて、シベリウスの第4番以降の4曲の交響曲を録音しています。この第5番もベルリン・フィルの精緻で磨き抜かれた響きを生かして、壮大な音の世界を展開しています。大変聴きごたえのある演奏です。とりわけベルリン・フィルの木管の絶妙な美しい音色がこの演奏に華を添えています。

点数は8点です。歴史的名演とまで言い切る自信が持てないので、あしからず。

2025-04-15:藤原正樹

- 上手いことはうまいです。ただ、四番のように訳のわからんものではないので、少し点を引いておきますか。

剛性がありますよ、というのが出過ぎているかな。民族情緒満点というだけはうまくいかないのがシベリウス。交響曲の正道の継承者なりというのがその交響曲であります。

つまり、下手ではもちろんダメ。その点、ツェラーやコッホのいた頃のベルリンフィルですよね。これ。うまさの点では文句のつけようなし。

ただ、ここまで豪快にやられると、うーんというところ。だから満点にはしない。ちょびっとだけ引きます。

あと、初版の問題がありますね。

オスモ・ヴァンスカが録音してから話題になった。初版の四楽章と比べると、現行版の三楽章の方が格段に優れています。

4月13日に、ヴァンスカの弟子の新田ユリさんの指揮するアイノラ交響楽団(アマですが、レベル高)で初版を聞いたのですが、第三楽章のコラールが現れるまで、初版では時間がかかり、やはりインパクトは現行の版の方が抜群にあります。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)