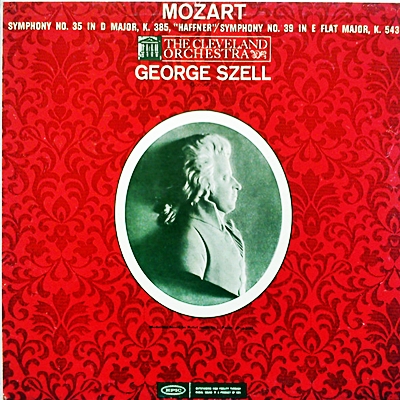

クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:交響曲第35番 ニ長調 "ハフナー", K.385

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1960年1月8日,10日~11日録音

Mozart:Symphony No.35 in D major, K.385 "Haffner" [1.Allegro con spirito]

Mozart:Symphony No.35 in D major, K.385 "Haffner" [2.Andante]

Mozart:Symphony No.35 in D major, K.385 "Haffner" [3.Menuetto]

Mozart:Symphony No.35 in D major, K.385 "Haffner" [4.Presto]

悩ましい問題の多い作品です。

よく知られているように、この作品はザルツブルグの元市長の息子であり、モーツァルト自身にとっても幼なじみであったジークムント・ハフナーが貴族に列せられるに際して注文を受けたことが作曲のきっかけとなっています。

ただし、ウィーンにおいて「後宮からの誘拐」の改訂作業に没頭していた時期であり、また爵位授与式までの日数もあまりなかったこともあり、モーツァルトといえどもかなり厳しい仕事ではあったようです。そして、モーツァルトは一つの楽章が完成する度に馬車でザルツブルグに送ったようですが、かんじんの授与式にはどうやら間に合わなかったようです。(授与式は7月29日だが、最後の発送は8月6日となっている)

それでも、最終楽章が到着するとザルツブルグにおいて初演が行われたようで、作品は好評を持って迎えられました。

さて問題はここからです。

よく知られているように、ハフナー家に納品(?)した作品は純粋な交響曲ではなく7楽章+行進曲からなる祝典音楽でした。その事を持って、この作品を「ハフナーセレナード」と呼ぶこともあります。しかし、モーツァルト自身はこの作品を「シンフォニー」と呼んでいますから、祝典用の特殊な交響曲ととらえた方が実態に近いのかもしれません。実際、初演後日をおかずして、この中から3楽章を選んで交響曲として演奏された形跡があります。

そして、このあとウィーンでの演奏会において交響曲を用意する必要が生じ、そのためにこの作品を再利用したことが問題をややこしくしました。

馬車でザルツブルグに送り届けた楽譜を、今度は馬車でウィーンに送り返してもらうことになります。しかし、楽譜は既にハフナー家に納められているので、レオポルドはそれを取り戻してくるのにかなりの苦労をしたようです。さらに、7楽章の中から交響曲に必要な4楽章を選択したのはどうやら父であるレオポルドのようです。

こうしてレオポルドのチョイスによる4楽章で交響曲として仕立て直しを行ってウィーンでのコンサートで演奏されました。ところが、後になって楽器編成にフルートとクラリネットを追加された形での注文が入ったようで、時期は不明ですがさらなる改訂が行われ、これが現在のハフナー交響曲の最終の形となっています。

つまりこの作品は一つの素材を元にして4通りの形(7楽章+行進曲・3楽章の交響曲・4楽章の交響曲・フルート・クラリネットが追加された4楽章の交響曲)を持っているわけす。

一昔前なら、最後の形式で演奏することに何の躊躇もなかったでしょうが、古楽器ムーブメントの中で、このような問題はきわめてデリケートな問題となってきています。とりわけ、フルートとクラリネットを含まない方に「この曲にぼくは全く興奮させられました。それでぼくは、これについてなんら言う言葉も知りません。」と言うコメントをモーツァルト自身が残しているのに対して、フルートとクラリネットありの方には何のコメントも残っていないことがこの問題をさらにデリケートにしています。

やはり今後はフルートとクラリネットを入れることにはためらいが出てくるかもしれません。

抑えに抑えた表現の中から立ち上る華の美しさ

吉田秀和氏はセルとクリーブランド管のコンビを宋時代の白磁にたとえられました。そして、その事を受けて「50年代後半の響きは「白磁」とは少し違うように思います。白磁なら落とせば割れてしまいますが、50年代のこのコンビの響きはその様な脆さや弱さとは無縁です。」と書いたことがあります。

この60年に録音されたモーツァルトの39番は、まさにそのような境目に位置する録音のように聞こえます。

この録音を聞けば、セルがオケを強引ドライブし、オケもそれに必死でついていくような「凄まじさ」はなくなっています。言葉をかえれば、クリーブランドのオケは、セルがそれほど必死で引っ張らないでも、彼を満足させるレベルの響きを出すようになっていました。

この事を、誰かが「セルがクリーブランドのオケに包摂された」と表現された人がいました。まさに言い得て妙で、その結果としてオケの響きからは思い詰めたような必死さが姿を消して、かわりに「落とせば割れるが故の白磁の美しさ」が前面に出てきました。

セルのモーツァルトというのは、下手な再生システムで聞くとキンキンとした金属的な響きが強くて聞いていられませんが、しっかりとしたシステムで再生すると、おそらくモダンオケを使ったモーツァルトとしては極上の響きが楽しめます。

とりわけ、このコンビの代表的な録音とも言うべきト短調のシンフォニーなどはその典型で、あの録音を聞いてファーストヴァイオリンの響きが金属的で聞いていられないと思う人は再生システムを見直すべきです。

セルのモーツァルトは外見だけを見るときわめて端正で人の心をぐっと引き寄せるロマン的な身振りなどは全くありません。しかし、その端正な表現の中で間違いなく熱い心が燃えています。そして、一番凄いのは、オケのプレーヤー全員がその熱い心を持ちながら、響きはどこまでも端正で誰一人突出することなくまさに白磁のごときつややかな響きを保持していることです。

この抑えに抑えた表現の中から立ち上る華の美しさこそが、セルのモーツァルトの最良の魅力なのでしょう。

2022年10月9日追記

ユーザーの方より

ハフナー交響曲の録音データですが、マイケル・チャーリーの「伝記」のディスコグラフィーでは1960年1月8日、10日-11日とあり、The Complete Columbia Album Collection のDisc38のデータでは、1960年1月8日/10日とありました。

とのご指摘がありました。

調べてみると、1960年にレコードがリリースされていますから、1963年ということはあり得ないですよね。

Sonyからはじめてデジタル化されたシリーズでは「1963年10月21日&25日録音」とクレジットされていたので疑うこともなかったのですが、レコード会社も実にいい加減なものですね。

ご指摘、感謝いたします。

よせられたコメント

2015-08-16:ヨシ様

- セルのモヨシ様ーツァルト。正に絶品です。

アンサンブルは完璧ですが、決して冷たくはない。

モーツァルトらしい優しさやユーモアが感じられる。

絶妙なバランス感覚です。

モーツァルトの音楽の楽しさを実感出来る最高の演奏、録音です。

ジョージ・セルは本当に素晴らしい指揮者です。

もちろんクリーブランド管弦楽団も素晴らしい。

2015-08-16:nakamoto

- ユングさんの言う通り、セルのモーツァルトには、魂が入ってます。私的には、モーツァルトだけではなく、セルの作る音楽すべてに言えると思います。過去のコメントでも、触れている筈です。吉田秀和の 宋代の白磁 という表現について、私なりの意見を言わせて貰うと。若いころは、毎年のように、近隣諸国に旅行に出かけていました。そんな中、台湾に言った時、台北の故宮博物院で、私は、見ました、宋代の磁器をいくつも。私は、吉田秀和がセルを白磁に譬えた文章を読んだことがありません。だから当時も、吉田秀和の白磁の譬えは全く知らなかった訳です。しかし、私は宋代の磁器の数々に、本当に感銘しました。私は文学もダメなら、美術も文学程では無いにしろ、ダメな人間なのですが、宋代の白磁の素晴らしさは、衝撃と言っても大袈裟で無い程に、理解できたのでした。当時の中国は、貧しさと混乱で、疲弊しきっていましたから、こんな豊かな時代が在ったのだと、とてもとても心に刺さった出来事だったのです。吉田秀和の白磁という譬えは、最大の賛辞であったと、私は思います。

2020-08-17:コタロー

- 実に音楽的感興の豊かな演奏ですね。面白いのは、第1楽章の提示部を繰り返していることです(私が聴いた限りではセルの演奏だけではないでしょうか?)。また、第4楽章の音楽の「乗り」の良さには、思わず胸がわくわくしてきます。

セルのモーツァルトの交響曲の演奏はおしなべて高水準の出来を示していると思いますが、不思議なのは、「リンツ」「プラハ」の録音がなされていないことです。セル自身の音楽観と微妙に波長が合わなかったのでしょうか?真相はわかりませんが、セルのファンとしては誠に残念なことです。

2020-08-17:joshua

- ハフナー、これならオッケーですね

それでも、ベーム ベルリンと肩並べですが、第一楽章だけなら、ベーム。

両方とも知ったものの贅沢ではあります。

ディヴェルティメントなら、双方相補う録音が残っていますが、交響曲、引いてはオペラがある故の、ベームだから、と思っています。

セルが、フィガロやコシを振っていたかは知りませんが、少なくとも録音はない。

それが、交響曲リンツ、プラハの録音に向かわなかった訳ではないかとでも、癌を克服し、大阪万博後も生きていてくれたら、十分達成してくれたことでしょう

ART is long LIFE is short

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)