クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

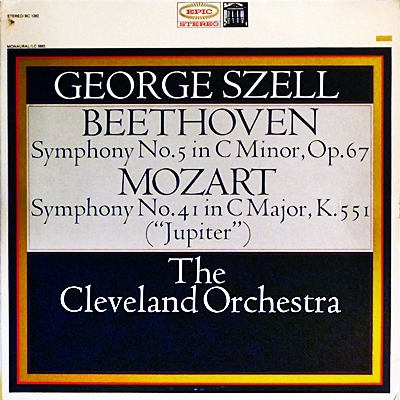

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67

セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1963年10月11&25日録

Beethoven:Symphony No5 in C mi

Beethoven:Symphony No5 in C mi

Beethoven:Symphony No5 in C mi

極限まで無駄をそぎ落とした音楽

クラシック音楽に何の興味がない人でも、この作品の冒頭を知らない人はないでしょう。

交響曲と言えば「運命」、クラシック音楽と言えば「運命」です。

この作品は第3番の交響曲「エロイカ」が完成したすぐあとに着手されています。スケッチにまでさかのぼるとエロイカの創作時期とも重なると言われます。(1803年にこの作品のスケッチと思われる物があるそうです。ちなみにエロイカは1803?4年にかけて創作されています。)

しかし、ベートーベンはこの作品の創作を一時的に中断をして第4番の交響曲を作曲しています。これには、とある伯爵未亡人との恋愛が関係していると言われています。

そして幸か不幸か、この恋愛が破局に向かう中でベートーベンはこの運命の創作活動に舞い戻ってきます。

そういう意味では、本格的に創作活動に着手されたのは1807年で、完成はその翌年ですが、全体を見渡してみると完成までにかなりの年月を要した作品だと言えます。そして、ベートーベンは決して筆の早い人ではなかったのですが、これほどまでに時間を要した作品は数えるほどです。

その理由は、この作品の特徴となっている緊密きわまる構成とその無駄のなさにあります。

エロイカと比べてみるとその違いは歴然としています。もっとも、その整理しきれない部分が渾然として存在しているところにエロイカの魅力があるのですが、運命の魅力は極限にまで整理され尽くしたところにあると言えます。

それだけに、創作には多大な苦労と時間を要したのでしょう。

それ以後の時代を眺めてみても、これほどまでに無駄の少ない作品は新ウィーン楽派と言われたベルクやウェーベルンが登場するまではちょっと思い当たりません。(多少方向性は異なるでしょうが、・・・だいぶ違うかな?)

それから、それまでの交響曲と比べると楽器が増やされている点も重要です。

その増やされた楽器は第4楽章で一気に登場して、音色においても音量においても今までにない幅の広がりをもたらして、絶大な効果をあげています。

これもまたこの作品が広く愛される一因ともなっています。

60年代には評価が高かったセル

セルというのは冷遇されていたと思っていました。

しかし、最近になって古本屋さんでレコード芸術創刊30周年記念「推薦盤全記録」という上下2巻の小冊子を入手して、それは間違いであったことに気づきました。

この小冊子は、レコ芸創刊の1952年から1980年にかけの推薦盤が網羅されています。

こういうサイトをやっているので、音源の初出年を確認する一助として入手したのですが、それぞれの時代にどのような録音が支持されていたのかが一目瞭然になるので、眺めているだけでもいろいろなことに気づかされて、なかなかに面白い小冊子です。

そして、気がついたのです。

セルは決して冷遇などはされていなくて、それどころか「評論家筋」では非常に高く評価されていたのです。

たとえば、1964年に推薦盤に選ばれたセルのLPは以下の通りです。

- ハイドン:交響曲92番「オクスフォード」・モーツァルト:交響曲第33番

- ベートーベン:交響曲第4番・「レオノーレ」序曲第3番

- ベートーベン:交響曲第5番「運命」・モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」

- シューベルト:交響曲第7(8)番「未完成」・ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」

- ブラームス:交響曲第1番

- シューマン:交響曲全集

- R.シュトラウス:家庭交響曲・交響詩「ドン・ファン」

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第19番・20番 (P)ゼルキン

- プロコフィエフ:交響曲第5番・ストラヴィンスキー:組曲「火の鳥」

おそらく、セルという名前が付いてリリースされたLPは片っ端から「推薦盤」に選んでいる感じです。

この時期意欲的に録音活動を行い、飛ぶ鳥を落とす勢いだったバーンスタインよりも「推薦マーク」が多いのです。

では、その推薦のコメントいくつか拾い出してみるとこんな感じです。

「セルの演奏を聴いてスコアを再現することだってできる。そう言う厳密さが演奏を支配している。だが、それだけではない。・・・「運命」の全曲を通じて、壮大な人間のドラマだって感じ取れるのである」

「すみずみまで洗い出して磨き抜いた演奏である。情緒の厚いベールで心暖かくつつんでくれる演奏ではないが、第1番(ブラームス)のありのままの姿がいかに威厳のある風格を持っているかを・・・我々に告げている」

「いささかの誇張もなくシューマンの音楽を再構築することに成功している。・・・そして、いかにもシューマンその人の情感を感じさせる音色の美しさ!セルにとって理想の楽器、クリーブランド管弦楽団にして初めて可能となった新しい表現の領域といえる。」

つまりは、セルの完璧さへの献身と執念のその向こうに、豊かな音楽が息づいていることをどの推薦コメントでも指摘しているのです。

ところが、私が初めてセルと出会った80年代には、セルの評価はそれほど高くはなく、k機械のように正確だが冷たい演奏をする奴というレッテルが貼られていました。

何処でこういう変化が起こったのかは分かりませんが、60年代にはそう言う正確さの背景に豊かな音楽が息づいていることを聞き取れていたのが、そこから20年たつと聞き取れなくなっていたとは実に不思議な話です。そして、90年代も終わり頃になってネット社会が到来すると、数多くのセルファンたちが、聞く耳があれば容易に聞き取れる豊かな音楽の素晴らしさを語ることで再評価が進んだのです。(これは、このように言い切ってもそれほど間違ってはいないと思います。)

そう考えると、最初の頃は随分と「評論家先生」の悪口を書いたのですが、こうやって歴史を振り返ってみると、それほど捨てた物でもないようです。

もっとも、「○○指揮○○管弦楽団の演奏はかつては王者だったが、△△指揮△△フィルの演奏や□□指揮□□交響楽団の演奏が登場することでその地位は失った。それでも今でも第3位の演奏である」みたいな音楽評論家なのかスポーツ評論家なのかよく分からないようなことを平気でいう先生は願い下げですが・・・。

たとえば4番の録音は、セルのベートーベン演奏の中でもその精緻さがひときわ光る演奏ですね。弦楽器の美しさ、管楽器のふくよかさが一点の混じりけもなく積み重ねって音楽を形作っていく様子が手に取るように分からせてくれます。

しかし、セルの演奏はそのような正確さへの執念が自己目的化することなく、それを手段として活用しているところがさらに凄いのです。

吉田秀和はそれを「白磁」にたとえていましたが、そう言う極上の音が、セルの途轍もなく強い求心力によって音楽がぐいぐい進んでいくのです。オーケストラによる音楽を聴く醍醐味はここに極まれりです。

こんな言い方をすると失礼なのは承知なのですが、こうしてサヴァリッシュとセルの録音を続けて聞いてみると、セとサヴァリッシュの違いに思いが至るのは仕方のないことです。それは、もう少し具体的に言えば、指揮者の要求に対してオケが何処まで踏み込めるかの違いです。

セル&クリーブランド管と比べてみれば、サヴァリッシュの指示に対して、ウィーン交響楽団はあまりにも安全運転です。そして、その事は余裕をかまして成り立つほどベートーベンの音楽は甘くはないことを教えてくれます。

よせられたコメント

2019-01-13:浅野修

- セル指揮 クリーブランド管弦楽団 1963年録音の「運命」の第一楽章提示部の繰り返しのLP盤でのカットの件について

手持ちの国内盤LP

CBS/SONY 13AC71 6:05, 9:59, 14:00

CBS/SONY SOCZ40 6:05, 9:59, 14:00

2枚とも提示部は繰り返していません。

ルリビタキ様のamazonのカスタマーレビューでは、

Columbia LP M7X 30281 6:05, 9:59, 14:00

国内盤CDのデータ 全て CBS SONY

32DC202 (1984/12/1) 6:06, 10:00, 14:01

CSCR8190 (1990/6/21) 7:35, 10:02, 5:30, 8:32

SRCR9850 (1995/7/21) 7:35, 10:02, 5:30, 8:31

(レコード芸術付録の「レコード・イヤーブック」による)

外盤LPおよび1984年国内盤CDは、ドヴォルザーク「スラヴ舞曲(全曲)」コタロー様のコメントのとおり、当初はLPのヴァージョンをそのまま流用していたので、繰り返しがカットされ、それ以降のCDは、リマスタリングにより、繰り返し有るCDになっています。

繰り返しが有るCDの波形を編集ソフトで見てみると、提示部の1回目と2回目の波形は同じでは無いので、繰り返しのあるテイクを収録したことは間違いないと思います。

ちなみに、コンセルトヘボウ管、クリーブランド管LIVE盤、ウィーンフイルLIVE盤等も繰り返し行っているので、どうしてLP発売時には繰り返しがカットされたのか疑問が残ります。セル存命中の発売であるので、セルは了解していたのでしょうか。

LP片面に収録の為の短縮として、繰り返しを行っても 31:42 で、わずか 1:29 の短縮で 30:13 、カップリングのモーツアルト「ジュピター」26:23、また交響曲全集のカップリングは交響曲第4番 31:42 です。

2021-01-17:クライバーファン

- 第1楽章だけ聞きました。大変優れた演奏ですが感銘を受けませんでした。演奏に何か欠けたものがあるのかというとそんなことは全くありません。

単に私が、フルトヴェングラーの1954年のウィーンでやった録音のような重々しいロマンティックな解釈に毒されているからです。ああいうものを好むのが本当に良いのかということを考えされられました。

ここでのセルの演奏にはフルトヴェングラーのような余計な味付けは一切ありません。ただ楽譜に書いてある通りに弾いているだけです。そして思ったのですが、ベートーヴェン本人が聞いたらセルの演奏の方をよっぽど好むのではないかと思いました。そういう意味ではフルトヴェングラーよりセルの演奏の方がよっぽど正しいのです。正しくて優れた演奏を私がなぜ楽しめないのか考えされられました。

単純に私に音楽性がなく、正しいものを素直に良いと思えない可能性が高ですね笑

何回か聞いて、自分はなぜ、フルトヴェングラーの1954年のウィーンでやった録音のようなものを好むのか考えてみたいと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)