クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

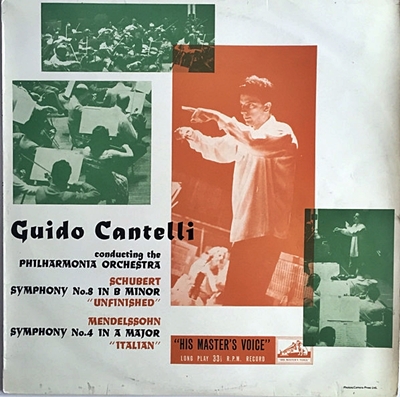

メンデルスゾーン:交響曲第4番 イ長調 「イタリア」 op.90

カンテッリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年8月12,13&16日録音

Mendelssohn:交響曲第4番 イ長調 「イタリア」 op.90 「第1楽章」

Mendelssohn:交響曲第4番 イ長調 「イタリア」 op.90 「第2楽章」

Mendelssohn:交響曲第4番 イ長調 「イタリア」 op.90 「第3楽章」

Mendelssohn:交響曲第4番 イ長調 「イタリア」 op.90 「第4楽章」

弾むリズムとほの暗いメロディ

この作品はその名の通り1830年から31年にかけてのイタリア旅行の最中にインスピレーションを得てイタリアの地で作曲されました。しかし、旅行中に完成することはなく、ロンドンのフィルハーモニア協会からの依頼を受けて1833年にようやく完成させています。

初演は同年の5月13日に自らの指揮で初演を行い大成功をおさめるのですが、メンデルスゾーン自身は不満を感じたようで、その後38年に大規模な改訂を行っています。ただ、その改訂もメンデルゾーン自身を満足させるものではなくて、結局彼は死ぬまでこの作品のスコアを手元に置いて改訂を続けました。そのため、現在では問題が残されたままの改訂版ではなくて、それなりに仕上がった33年版を用いることが一般的です。

作品の特徴は弾むようなリズムがもたらす躍動感と、短調のメロディが不思議な融合を見せている点にあります。

通常この作品は「イタリア」という名が示すように、明るい陽光を連想させる音楽をイメージするのですが、実態は第2楽章と最終楽章が短調で書かれていて、ほの暗い情感を醸し出しています。明るさ一辺倒のように見える第1楽章でも、中間部は短調で書かれています。

しかし、音楽は常に細かく揺れ動き、とりわけ最終楽章は「サルタレロ」と呼ばれるイタリア舞曲のリズムが全編を貫いていて、実に不思議な感覚を味わうことができます。

いろいろと考え込まされる録音

いろいろな意味で、考え込まされる録音です。

まずは、その明晰きわまりない音楽作りは、文句なく素晴らしいものだと思います。これは、ブラームスの1番でも感じたのですが、各パートの処理が素晴らしくて、惚れ惚れするほどの見通しの良さには本当に感心させられます。とりわけ、「Voyage MPD」のような超高解像度のシステムで再生すると、その細部の精緻さにはただただ恐れ入るばかりです。当然のことながら、各パート感の音量バランスも完璧で、実に見事なプロポーションを維持しています。

ある人が書いていましたが、カンテッリって、ホントに「耳のいい」指揮者だったんです。まあいってみれば、これ以上は考えられないほどの「模範解答」とも言うべき演奏がここにあります。

ところが、この前年に、彼を見いだしてメジャーな舞台に引き上げてくれたトスカニーニが同じ作品を録音していて、その録音と比べると、上のような美質は認めつつも、うーんと考え込まされるのです。

トスカニーニと言えば楽譜に忠実な即物的な演奏をした人と言うことになっています。そして、そのような採点基準でこの二つの演奏を比べてみれば、明らかに模範解答はカンテッリの側です。それは間違いありません。

しかし、どちらか一つを選べと言われれば、私はためらうことなくトスカニーニの演奏を選ぶからです。

そして、こんな事を書くと、それはあまりにも音楽を文学的にとらえすぎているというお叱りを受けることを承知しながらあえて書いてみれば、この両者を分かつものは「情熱」の多寡です。35歳の若者が80を超えた老人に「情熱」で劣ると言われれば異議を申し立てたくもなるでしょうが、それでも、カンテッリの演奏は強い推進力に満ちた演奏であることは認めつつも、それでもトスカニーニ盤に横溢してる熱さには及んでいません。

そして、その事は、カンテッリの至らなさと言うよりは、トスカニーニという指揮者の尋常ならざる凄さこそを褒めるべきなのだと思います。そう言う意味でも、考え込まされるのです。

ただ、時代は、そう言う音楽を貫く「心の有り様」よりは、細部の精緻さとミスのない完璧さこそを重視する方向に、つまりはカンテッリが指向しているように見える方向へと進んでいったことを私たちは知っています。

クラシック音楽界の「IF」の一つとして、「もしもカンテッリが悲劇の事故に遭わず、カラヤンやバーンスタインなどと肩を並べて活躍していればどうなっただろう?」というものがあります。そして、その答えの一つとして「カラヤンの一人天下は阻止できたはずだ」へとつながります。

しかし、こういう録音を聞いていて不遜にも感じることは、カンテッリの素晴らしい才能は認めつつも、長生きしていたら、意外と面白くもない指揮者になっていたんじゃないだろうかと思ったりもします。

もちろん、ここからが正念場という地点で世を去ったのですから、そういう「IF」には、何の意味もないことは確かなのですが。

まあ、どちらにしても、いろいろと考え込まされる録音です。

よせられたコメント

2012-09-10:本浦千代吉

- いつも楽しく拝読しております。

どうしてもトス翁の後継タイプと言う目で見てしまいがちですが、意外に出てくる音楽は角もまろやかで熟した音ですよね。

イタリアを聴かせて頂いた勢いで手持ちのCDから1955年録音のブラームスの第3番を聴きましたが、これまた素晴らしい演奏ですね。

オケの技量にたまげるとともに、55年とは思えぬ空気感と実在感に満ちた真正ステレオ録音です。

2012-12-28:渡邊 眞

- イタリアの自転車メーカー、ビアンキの伝統的な色をチェレステカラーといいます。年代によって色が違うのですが、わたしは80年代後半から90年代初めの色が好きです。この色の意図するところは、イタリアの青い空と豊かな自然、だそうであります。

カンテッリの演奏は、まさしくチェレステカラーそのものと感じました。また、この「イタリア」は、まるでヴィバルディを聴いているかのようにも感じました。わたしはヴィバルディが大好きなので、ユングさんのおかげでカンテッリが大好きになりました。ありがとうございました。

2014-10-29:ろば

- 兎にも角にもバランスの良さが際立つ演奏に聴こえました。

それも平易平板なものとは一線を画し、鳴らすところはきちんと鳴らしていて、凄みを感じました。

カンテッリが35歳の時の演奏になろうかと思いますが、とても若年者のものとは思えないです。

ありきたりな言葉しか思いつきませんが、夭折されたことが返す返すも残念でなりません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)