クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

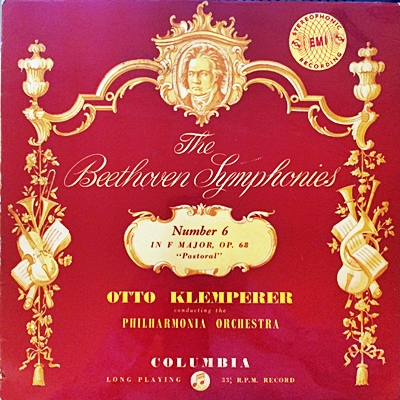

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管 1957年10月録音

Beethoven:交響曲第6番 ヘ長調 作品68「田園」 「第1楽章」

Beethoven:交響曲第6番 ヘ長調 作品68「田園」 「第2楽章」

Beethoven:交響曲第6番 ヘ長調 作品68「田園」 「第3~5楽章」

標題付きの交響曲

第1楽章:「田園に到着したときの朗らかな感情の目覚め」

第2楽章:「小川のほとりの情景」

第3楽章:「農民の楽しい集い」

第4楽章:「雷雨、雨」

第5楽章:「牧人の歌、嵐のあとの喜ばしい感謝の感情」

また、第3楽章以降は切れ目なしに演奏されるのも今までない趣向です。

これらの特徴は、このあとのロマン派の時代に引き継がれ大きな影響を与えることになります。

しかし、世間にはベートーベンの音楽をこのような標題で理解するのが我慢できない人が多くて、「そのような標題にとらわれることなく純粋に絶対的な音楽として理解するべきだ!」と宣っています。

このような人は何の論証も抜きに標題音楽は絶対音楽に劣る存在と思っているらしくて、偉大にして神聖なるベートーベンの音楽がレベルの低い「標題音楽」として理解されることが我慢できないようです。ご苦労さんな事です。

しかし、そういう頭でっかちな聴き方をしない普通の聞き手なら、ベートーベンが与えた標題が音楽の雰囲気を実にうまく表現していることに気づくはずです。

前作の5番で人間の内面的世界の劇的な葛藤を描いたベートーベンは、自然という外的世界を描いても一流であったと言うことです。同時期に全く正反対と思えるような作品を創作したのがベートーベンの特長であることはよく知られていますが、ここでもその特徴が発揮されたと言うことでしょう。

またあまり知られていないことですが、残されたスケッチから最終楽章に合唱を導入しようとしたことが指摘されています。

もしそれが実現していたならば、第五の「運命」との対比はよりはっきりした物になったでしょうし、年末がくれば第九ばかり聞かされると言う「苦行(^^;」を味わうこともなかったでしょう。

ちょっと残念なことです。

一度はココロして正面から向かい合いたい音楽

クレンペラーとフィルハーモニア管は1955年にベートーベンの録音を始めるのですが、途中からステレオ録音の時代に突入したために、1957年からあらためてセッションを開始します。

ただし、3番・5番・7番はモノラルでの録音をすましているので、集中して録音された1957年の10月と11月には残りの交響曲を一気に録音しています。おそらく、クレンペラーにしてみればこれで全ての交響曲の録音は終了した思いだったでしょうが、プロデューサーにしてみれば3曲がモノラルのままでは営業上まずいのは明らかなので、59年に3番と5番、60年に7番を改めてステレオで録音し直してめでたく「全集」が完成します。

そのせいで、55年のモノラル録音が継子扱いされる不幸については既に述べました。

クレンペラーのベートーベンは「厳かなまでの厳しさ」に貫かれているのが特徴であり、それはクレンペラー以外の指揮者では絶対になしえないであろう強い個性が刻印されています。

基本的にはインテンポで推し進められていくあたりはクリュイタンスと同じなのですが、音楽のたたずまいは随分と異なります。

クリュイタンスのインテンポは、その事によって作品の内部構造がくっきりと浮かび上がってくるような明晰さをもたらします。しかし、クレンペラーのインテンポは、全ての障害物をなぎ倒して押し進んでいく重戦車のような迫力をもたらします。そして、その突撃が喊声を上げて突き進むような「動的」なものでなく、厳かなまでの「静けさ」の中で成し遂げられていくので、何とも言えない「凄味」が醸し出だされます。

そのもっとも素晴らしい例が、最後に録音された第7番の演奏です。

あそこには、インテンポの鬼とも言うべきクレンペラーの凄さがもっともはっきりとした形で刻印されています。まさに氷りづけにされた情熱です。

クレンペラーの音楽は官能に訴えるような分かりやすさとは最も遠いところにある演奏です。そして、人の感情に訴えかけるような「下品」な振る舞いはひたすら避けて、結果として聞き手の前に見上げるような巨大な構築物を組み上げてくれます。

素っ気ないと言えば素っ気なく、厳しいと言えば厳しい音楽であり、作品によってはもう少し愛想があってもいいのではないかと思うときもありますが、それがベートーベンであれば不満はありません。

決して、聞きやすく、耳になじみやすい音楽ではありませんが、一度はココロして正面から向かい合いたい音楽であることは間違いありません。

<6番について>

ゴツゴツした田園なんて聞きたくないと思うかもしれませんが、ご安心あれ、この演奏は決してそのような無骨なものにはなっていません。響きはクレンペラーらしい重厚なものですが、音楽は鈍重になることなくゆったりと横に流れていきます。

ただ、テンポ設定がやや遅めで、特に第3楽章はさすがに停滞感を感じてしまうことは否定できません。

しかし、そんな事はごく些細なことであって、最終楽章の祈りに満ちた音楽を聴けばそんな不満などは消し飛んでしまいます。

この崇高なまでの音楽を聴けば、クレンペラーという男の偉大さを誰しもが感じ取れるはずです。

なお、どこで読んだのかは忘れたのですが、第3楽章の演奏を聴いて、プロデューサーのレッグもさすがに「遅い!!」とクレームをつけたようです。ただし、クレンペラーという男はそんなクレームなど聞く耳持たなかったことはこの録音を聞けばよく分かります。

偏屈男の面目躍如ですが、やはりここはレッグの忠告を聞いた方が良かったように思います。

よせられたコメント

2017-05-13:benetianfish

- 暖かい日が降りそそぐ草原に咲く花がそよ風になびき、さらさら流れる小川には魚が時折飛び跳ねる、と言った印象を普通は受けるこの曲ですが(特に第2楽章など)、この演奏からはそんな長閑な風景は思い浮かびません。どちらかと言えば、どんな文明からも遠くにある未開の草原、日の光はあくまでも烈しく照り付け、ライン川の様な大河が悠々と流れ、これからここで一人暮らしていかなければならない先行きの厳しさ、しかし何があっても生き残るという決意感に満ちた、そんな演奏に聴こえます。ちょっと落ち込んでいるときなど、通して聴けばだいぶ元気にさせてくれます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)