クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

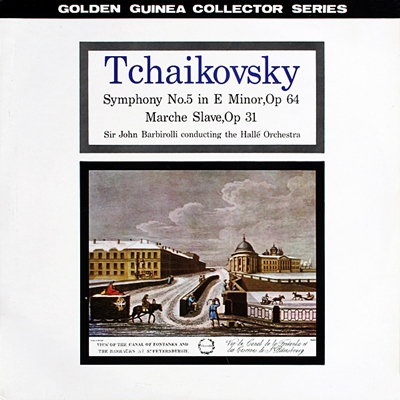

チャイコフスキー:交響曲 第5番 ホ短調 作品64

バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1959年4月録音

Tchaikovsky:交響曲 第5番 ホ短調 作品64 「第1楽章」

Tchaikovsky:交響曲 第5番 ホ短調 作品64 「第2楽章」

Tchaikovsky:交響曲 第5番 ホ短調 作品64 「第3楽章」

Tchaikovsky:交響曲 第5番 ホ短調 作品64 「第4楽章」

何故か今ひとつ評価が低いのですが・・・

4番が持っているある種の激情と6番が持つ深い憂愁。その中間にたつ5番がどこか「中途半端」というわけでしょうか。それから、この最終楽章を表面的効果に終始した音楽、「虚構に続く虚構。すべては虚構」と一部の識者に評されたことも無視できない影響力を持ったのかもしれません。また、作者自身も自分の指揮による初演のあとに「この作品にはこしらえものの不誠実さがある」と語るなど、どうも風向きがよくありません。

ただ、作曲者自身の思いとは別に一般的には大変好意的に受け入れられ、その様子を見てチャイコフスキー自身も自信を取り戻したことは事実のようです。

さてユング君はそれではどう思っているの?と聞かれれば「結構好きな作品です!」と明るく答えてしまいます。チャイコフスキーの「聞かせる技術」はやはり大したものです。確かに最終楽章は金管パートの人には重労働かもしれませんが、聞いている方にとっては実に爽快です。第2楽章のメランコリックな雰囲気も程良くスパイスが利いているし、第3楽章にワルツ形式を持ってきたのも面白い試みです。

そして第1楽章はソナタ形式の音楽としては実に立派な音楽として響きます。

確かに4番と比べるとある種の弱さというか、説得力のなさみたいなものも感じますが、同時代の民族主義的的な作曲家たちと比べると、そういう聞かせ上手な点については頭一つ抜けていると言わざるを得ません。

いかがなものでしょうか?

バルビローリの美質が最もよくあらわれた録音

バルビローリはイギリスでは絶対的ともいっていいほどの「評価」を未だに維持しています。亡くなってからすでに40年近い歳月が過ぎ去っているのに、これは考えてみれば驚異的なことです。

グラモフォン誌が世紀末に行ったアンケートでも、20世紀の最も偉大な指揮者としてフルトヴェングラーに続いて堂々の2位に食い込んでいるのです。これなど、他の国では絶対に考えられないことです。特に、日本においてはバルビローリが弦楽器群を磨き抜いて情緒纏綿と歌わせることをもって「ミニカラヤン」みたいな言い方をされることがあることを思えば、その評価の差は天地ほどの違いもあります。

始めに確認しておきますが、カラヤンがあんな風に弦楽器群を演奏させ始めたのは70年代に入ってからで、その時すでにバルビローリはこの世を去っていたのです。まあ、そんなにムキになることではないと思うのですが、あの演奏スタイルはバルビローリがカラヤンをまねたのではないことだけは確認しておきましょう。

さて、そんなバルビローリの隠れた名盤が、50年代の後半にまとめて録音されたドヴォルザークとチャイコフスキーの後期の交響曲です。特に、ドヴォルザークの8番に関しては、今もってこれを「ベスト」と評価する人がいますし、チャイコの5番なども隠れた「裏名盤」としての地位を確保してます。

バルビローリの特徴は、言うまでもなく弦楽器セクションの処理の仕方にあります。

彼は新しい作品と向き合うときは弦楽器のパートの奏法をすべて記入しながら進めていったと言われています。そう言う細部の積み上げが、いわゆる「バルビローリ節」と呼ばれる情緒纏綿たる「歌」を実現していました。ただし、その「歌」は聞けば分かることですが、アンサンブルの精緻さを求めるものではなくて、実に温かみのあるザックリとした風情をもっていると言うことです。この辺は、同じように見えてカラヤンとは大きく異なるところです。

一部では、これらの録音を聞いて「ハレ管があまりにも下手すぎる!」という声もあるのですが、そして、それは決して否定はしませんが、そもそもバルビローリ自身がそう言うことにはあまり拘泥していなかった事もみておいてあげないとちょっとハレ管が可哀想かもしれません。

バルビローリという人は基本的に作品を精緻に分析して、その構造を緊密なアンサンブルでクッキリと描き出すというタイプからは最も遠いところに位置していました。彼にとって大切なことは、そんな「構造」ではなくて、それぞれの作品から彼自身が感じ取った「人間的感情」をいかにして表現するかでした。

その意味では、彼は基本的に職人であったと言えます。

その証拠に、彼のもう一つの特徴は、ここぞと言うところでのたたみ込むようなフォルテの迫力にあったことも思い出しておきましょう。とりわけ、晩年のたおやかさ一辺倒のバルビローリしか知らない人にとっては、この一連の録音で聞ける金管ブチ切れの演奏は未だに若さを失っていなかった頃の職人バルビローリの真骨頂が聞けます。

あの歌とこの迫力があれば、劇場ではブラボーの嵐・・・!!間違いなしです。

もちろん、こういうアプローチに物足りなさを感じる人も多いでしょう。作品の本質にどこまで肉薄しているのか?と問いかけられればいささか食いたりなさを感じてしまうのも事実です。

しかし、職人というのは芸術家のように後世の評価を待つものではなくて、現実の劇場での「ブラボー」を求めるものです。そして、イギリスでは今もって彼にブラボーの声をおくり続けているのです。

そんな職人バルビローリの特徴が最もよくあらわれているのが、この57〜59年に録音されたドヴォルザークとチャイコフスキーの交響曲です。この内の3曲(ドヴォルザークの7番と8番、チャイコの4番)が目出度くパブリックドメインの仲間に入りました。音質的にも申し分なく、新しい年の初めにおくる録音としては申し分なしです。

裏名盤の誉れ高いチャイ5の方はもう一年お待ちください。・・・なんて書いたのですが、これは調査不足でした。チャイコフスキーの交響曲は5番も6番もすでにパブリックドメインとなっていました。

でも、意外とこのチェックが大変なのです。

よせられたコメント

2010-11-16:esuran

- バルビローリの指揮したドヴォルザークの第8番をこのサイトで聴かせていただいて感動して以来、チャイコフスキーのこの録音を心待ちにしていました。

コメントされているとおり、弦楽の歌と金管の迫力はこの曲に最適だと思いました。

素晴らしい演奏と出会わせていただけるこのサイトに感謝しております。

2011-08-14:ギネス

- この1楽章中盤からのテンポの速さは尋常では無いですし、金管も打楽器も頑張りますね!!

この録音は1959年で、これに比べると4番1957年と6番1958年と僅か一年ずつではありますが、録音レベルの改善を感じます。惜しむらくは4番,6番も5番レベルだったならばもっと評価も変わったのでは??と思うのは私だけでしょうか。

そういう意味では5番は録音ともに名盤だと思います。

2012-04-24:石原 保雄

- 何度か聞いてますが、聞けば聞くほどに耳ざわりが良くなる気がします。

特に第二楽章は力まずうっとりと、

構えないで聞く事が出来るので何度でも聞けます。

2012-06-08:ヨシ様

- いかにもバルビローリらしい演奏ですね。

特に第2楽章の歌心は素晴らしいです。

終楽章の最後はゆったりしていていいですね。

ハレ管もそれ程悪いオケではありません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)