クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74「悲愴」

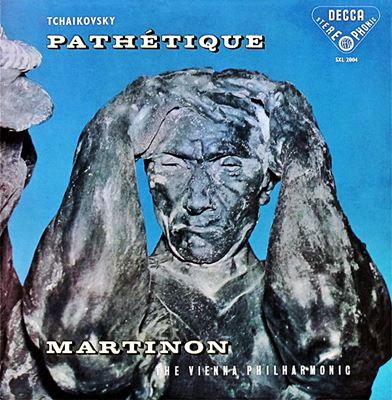

ジャン・マルティノン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年3月31日~4月6日録音

Tchaikovsky:交響曲第6番 ロ短調 Op.74 「悲愴」 「第1楽章」

Tchaikovsky:交響曲第6番 ロ短調 Op.74 「悲愴」 「第2楽章」

Tchaikovsky:交響曲第6番 ロ短調 Op.74 「悲愴」 「第3楽章」

Tchaikovsky:交響曲第6番 ロ短調 Op.74 「悲愴」 「第4楽章」

私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。

もちろん、このプログラムに関してはチャイコフスキー自身もいろいろなところでふれていますし、4番のようにパトロンであるメック夫人に対して懇切丁寧にそれを解説しているものもあります。

しかし6番に関しては「プログラムはあることはあるが、公表することは希望しない」と語っています。弟のモデストも、この6番のプログラムに関する問い合わせに「彼はその秘密を墓場に持っていってしまった。」と語っていますから、あれこれの詮索は無意味なように思うのですが、いろんな人が想像をたくましくしてあれこれと語っています。

ただ、いつも思うのですが、何のプログラムも存在しない、純粋な音響の運動体でしかないような音楽などと言うのは存在するのでしょうか。いわゆる「前衛」という愚かな試みの中には存在するのでしょうが、私はああいう存在は「音楽」の名に値しないものだと信じています。人の心の琴線にふれてくるような、音楽としての最低限の資質を維持しているもののなかで、何のプログラムも存在しないと言うような作品は存在するのでしょうか。

例えば、ブラームスの交響曲をとりあげて、あれを「標題音楽」だと言う人はいないでしょう。では、あの作品は何のプログラムも存在しない純粋で絶対的な音響の運動体なのでしょうか?私は音楽を聞くことによって何らかのイメージや感情が呼び覚まされるのは、それらの作品の根底に潜むプログラムに触発されるからだと思うのですがいかがなものでしょうか。

もちろんここで言っているプログラムというのは「何らかの物語」があって、それを音でなぞっているというようなレベルの話ではありません。時々いますね。「ここは小川のせせらぎをあらわしているんですよ。次のところは田舎に着いたうれしい感情の表現ですね。」というお気楽モードの解説が・・・(^^;(R.シュトラウスの一連の交響詩みたいな、そういうレベルでの優れものはあることにはありますが。あれはあれで凄いです!!!)

私は、チャイコフスキーは創作にかかわって他の人よりは「正直」だっただけではないのかと思います。ただ、この6番のプログラムは極めて私小説的なものでした。それ故に彼は公表することを望まなかったのだと思います。

「今度の交響曲にはプログラムはあるが、それは謎であるべきもので、想像する人に任せよう。このプログラムは全く主観的なものだ。私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」

チャイコフスキーのこの言葉に、「悲愴」のすべてが語られていると思います。

これを悲愴のベストに推す人も多い録音です

この録音が初めて発売されたときは、その意外な組み合わせの故かかなりのベストセラーになったと伝えられています。私も、この録音を始めて聞いたのはおそらくクラシック音楽などというものを聞き始めて間もない頃だったと記憶しています。

悲愴を初めて自分の買ったレコードで聞いたのは恥ずかしながらカラヤンでした。それと比べると、このマルティノンの演奏は随分と薄味に聞こえたもので、その当時の私はあまり喜ばなかったことだけは覚えています。しかし、これをアップしようと考えて久しぶりに聴き直してみると、意外なほどにアクが強くて、どうして昔はこれを薄味に思ったのだろうと首をかしげてしまいました。

まず何よりも最終楽章、薄味どころか、これほど深い悲しみをたたえた演奏はそうあるものではありません。ムラヴィンスキーの演奏はもちろんすばらしいのですが厳粛にすぎます。カラヤンは、表面的な美しさにどうしても耳がいってしまいます。

それと、あちこちで炸裂するウィーンフィルの野蛮なブラスの響きは、今では聞くことのできなくなってしまったものです。この響きが実にマルティノンの音楽作りにマッチしています。

それから第2楽章の、踊ろうとして踊りきれぬ5拍子のワルツも粘りけいっぱいに歌わせています。もちろん、第1楽章の地獄を底をのぞき込むような凄味も、第3楽章の堂々たる作りも実に魅力的です。

そう言えば、この録音を悲愴の基準だとして、これよりもアクが強くても罪にはならないが、これより低体温だと犯罪ものだと書いている人がいました。昔は、これを読んで、これより低体温の演奏なんてあるんだろうかと思っていたのですが、なるほど、一見端正に見える音楽作りの中に、押さえるべきポイントはしっかりと押さえていることに気づかされると、この指摘は的を射ています。

さらに、もう一つ注目すべきは、録音のクオリティの高さです。デッカの名プロデューサー、カルショウによる録音なのですが、彼はこの時期ショルティを起用してのリングの録音も始めており、まさに油乗り切った時代の仕事です。

広大な音場の中で一つ一つの楽器がこれほども生々しくとりこまれている様な録音は今の時代も数えるほどしかないような気がします。いったいレコード業界はこの半世紀、何をしていたのでしょうか?

よせられたコメント

2009-12-20:あんひろ

- かなり思い切った解釈が加えられた演奏だと思います。オケもかなりの本気度だと思います。

どちらかといえばフルヴェンの解釈に近いですが、その上にマルティノン独自の主張が見られていいと思います。

これまで、そのフルヴェンと他にムラヴィンスキーやカラヤンでこの曲は聴いてきました。フルヴェンは音が古いので、新しいものにいくのですが、どちらもスタイルをあまり崩さない、どちらかといえば端正な演奏なので、他のタイプの演奏を求めていました。

そういう意味では待ち望んでいた演奏だと言えます。

2010-01-16:Elmo

- 「歴史的名演」10点に投票しました。こんなすごい指揮者がいたのですね。これほどニュアンスに富んだ「悲愴」を聞いたことがありません。ただ、ナルシシズムの世界にどっぷりつかっているので、好き嫌いは分かれるかもしれません。

2012-11-07:チャイコフスキー大好き

- チャイコフスキー大好きです。大衆的でわかりやすいのに、奥が深くて音楽通になっても感動します。「悲愴」もときどき聴きますが、曲の性格上軽々しくは聴けません。マルティノンの演奏は昔から定評ある名演です。大胆でドラマチックな演奏だと思います。ウィーンフィルもいつにない厳しくせまった音を轟かせています。

2016-02-07:dave

- 中学生のころから愛聴の録音です。この演奏が当たり前だと思っていたので、他を聞いて「何をしたいんだ?」と、若気の至りで感じてしまったことを思い出します。学生オケで演奏したときに、2楽章冒頭の歌い回しが頭から離れず、練習の最初のころは周りとずれてしまいました。

2023-02-15:コタロー

- マルティノンにはパリ音楽院管弦楽団を振った「フランス音楽コンサート」というアルバムがあります。ビゼーの「子どもの遊び」などスタンダードなフランス音楽があるかと思えば、イベールの「喜遊曲(ディヴェルティスマン)」が含まれているのが貴重です。ただこの曲、かなりおちゃらけているので、ユング様の好みには合わないかもしれませんね。気が向いたらご検討いただけたらと思います。「悲愴」とは真逆の音楽ですが、マルティノンという指揮者の多面性が伺えて興味深いですよ!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)