クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

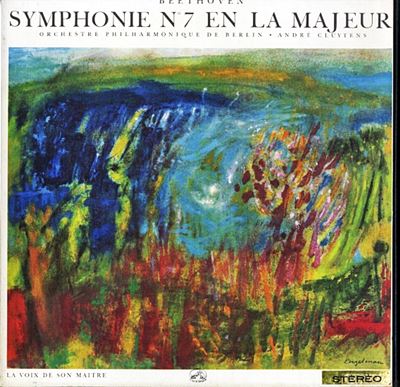

ベートーベン:交響曲第7番イ長調 作品92

クリュイタンス指揮 ベルリンフィル 1960年3月10日&14日録音

Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92 [1.Poco Sostenuto; Vivace]

Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92 [2.Allegretto]

Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92 [3.Presto; Assai Meno Presto; Presto]

Beethoven:Symphony No.7 in A major , Op.92 [4.Allegro Con Brio]

深くて、高い後期の世界への入り口

それにしても、「アマデウス」でえがかれたモーツァルトもひどかったが、「不滅の恋人」でえがかれたベートーベンはそれに輪をかけたひどさでした。

第9で、「人類みな兄弟!!」と歌いあげた人間とは思えないほどに、「自分勝手」で「傲慢」、そしてどうしようもないほどの「エキセントリック」な人間としてえがかれていました。一部では、あまりにもひどすぎると言う声もあったようですが、ユング君は実像はもっとひどかったのではないかと思っています。

偉大な音楽家達というものは、その伝記を調べてみるとはっきり言って「人格破綻者」の集まりです。その人格破綻者の群の中でも、とびきりの破綻者がモーツァルトとベートーベンです。

最晩年のぼろ屑のような格好でお疾呼を垂れ流して地面にうずくまるベートーベンの姿は、そのような人格破綻者のなれの果てをえがいて見事なものでした。

不幸と幸せを足すとちょうど零になるのが人生だと言った人がいました。これを才能にあてはめると、何か偉大なものを生み出す人は、どこかで多くのものを犠牲にする必要があるのかもしれません。

この交響曲の第7番は、傑作の森と言われる実り豊かな中期の時期をくぐりぬけ、深刻なスランプに陥ったベートーベンが、その壁を突き破って、後期の重要な作品を生み出していく入り口にたたずむ作品です。

ここでは、単純きわまるリズム動機をもとに、かくも偉大なシンフォニーを構築するという離れ業を演じています。(この課題に対するもう一つの回答が第8交響曲です。)

特にこの第2楽章はその特徴のあるリズムの推進力によって、一つの楽章が生成発展してさまをまざまざと見せつけてくれます。

この楽章を「舞踏の祝祭」と呼んだのはワーグナーですが、やはり大したものです。

そしてベートーベンはこれ以後、凡人には伺うこともできないような「深くて」「高い」後期の世界へと分け入っていくことになります。

インテンポが生み出す不思議な迫力

ベルリンフィルがスタジオ録音でベートーベンの交響曲全集を初めて完成させたのは50年代の後半でした。その時に指揮者として起用したのはカラヤンではなくてクリュイタンスでした。

何故クリュイタンスだったのかは今となっては謎ですが、カラヤンが帝王への道を駆け上がっていく50年代の後半に、そのカラヤンではなくてクリュイタンスをベルリンフィルは選んだ訳です。

ところが、この全集は、日本では何故か評価が高くありません。一つは薄曇りのようなと言われる録音の悪さがあげられますが、決定的だったのは吉田大明神による「ダメ出し」でしょう。

大明神は、7番を取り上げて、何故にそれが気に入らないのかを詳しく述べています。

まあ、色々なことを書いているのですが、掻い摘んでひと言で言えば、「アゴーギクがディナーミクに結びついていないことに強い違和感を感じる」と述べています。

アゴーギク・・・?ディナーミク・・・?それ何?と言う方もおられるでしょうから、簡単に説明しておきます。

アゴーギクとは、「テンポやリズムを意図的に変化させることで行う、音楽上の表現の一つ」と説明されるのが一般的です。

ディナーミクとは、「音の強弱の変化ないし対比による音楽表現」と説明されます。

それで、この「アゴーギクがディナーミクに結びついていない」というのはどういう事かというと、例えば7番の終楽章は長く持続的にクレッシェンドをしていく訳なのですが、そう言うときは事の当然として次第次第にテンポが上がっていくのが普通なのに、クリュイタンスの演奏では何故かそのテンポが頑として動かないので、それはあまりにも不自然だろう、と言うのです。

これは、他にも同じようなことが起こっています。

例えば、第5番「運命」の終楽章では音楽は最後の頂点に向かって長い階段を上るように盛り上がっていくのですが、クリュイタンスはそこでも頑としてテンポを動かしません。

実は、こう言うところは、トスカニーニやセルでもごく自然にテンポがあがっていますから、確かにそれは異形であり、まさに「インテンポの鬼」とも言うべき演奏になっています。

しかし、インテンポの鬼と言えば、もう一人思い当たる大物がいます。クレンペラーです。

ところが、不思議なことに、このクレンペラーに関しては、その不自然さを指摘して「ダメ出し」をするような事を大明神はしていません。

ただし、この二人の演奏はともにインテンポの鬼なのですが、聞き終わった後のテイストは随分と違います。

クレンペラーのインテンポはまさに重戦車が驀進して地上のあらゆるものを薙ぎ倒していくような迫力を感じるのに対して、クリュイタンスの方はそう言う「重さ」は微塵もなく、音楽はあくまでも明晰で風通しはいいです。しかし、その明晰さの中で執拗なテンポの維持から来る繰り返しはクレンペラーとは異なる不思議な迫力を生み出します。

さて、このクリュイタンスの演奏は、果たして吉田氏が指摘するような不自然で作為的なベートーベンでしょうか?

あれこれ聞き込んでいくと、クリュイタンスのベートーベンはこの上もなく明晰でなのですが、どうもその明晰さはこの鬼のインテンポによってより一層際だっているようにも思えるのです。そして、ベルリンフィルがカラヤンではなくてクリュイタンスを選んだのは、彼らの初めての全集にそのような明晰さを求めた結果ではなかったのかという思いもよぎるのです。

そう思えば、「アゴーギクがディナーミクに結びついていない」事のみでダメ出しをするのはいささか躊躇われます。それに、このインテンポが生み出す不思議な迫力に魅力を感じる人もいるでしょう。(正直申し上げれば、私はこの迫力は結構好きです。)

私たちは、ボチボチ大明神の呪縛から抜け出してもいいときかもしれません。

それから、評判の悪いこの時期のEMIのステレオ録音なのですが、再生システムの入力系を締め上げると、世間で言われるほどに悪いものとも思えません。同じ事が、スピーカーの真ん中で音場がお団子になっていると酷評される90年代の録音にも同じようなことが言えます。

パソコンでCDをリッピングして、純度高くアンプに送り込んでやると、それほど悪くないので驚いたことがあります。

とはいえ、MP3にエンコードした音源でどこまで伝わるかは疑問ですが、個人的には世間で言われるほど悪い録音とは思えません。

よせられたコメント

2009-09-16:うすかげよういちろう

- 35年前くらいでしょうか、セラフィムという1000円盤シリーズで買って聴きました。

自分にとって、7番は、この演奏と900円盤のフォンタナシリーズのコンヴィチュニー版がすべてです。それしか買えなかったし。この2つの演奏ではクリュイタンスの方がずっと好きでした。

その後、どの演奏を聴いても、ヘンな演奏に聞こえてしまい7番ってつまんないよね、と思っておりましたが、今回、ひさしぶりにクリュイタンスの演奏を聴いて、ひさしぶりにホっとできました。1楽章冒頭から、「いやあこうでなくっちゃ」としびれながら聴きました。

2009-09-17:セル好き

- 第1楽章は、なぜかしらカルロス・クライバー/VPO盤に似た景色を感じましたが、その後は大違いでノリノリのカルロスは次第に通常のテンポを逸脱。スタジオミュージシャン対ライブパーフォーマーてな感じでしょうか。

クリュイタンスの方の2楽章は良いですね。低音弦をファンダメンタル中心に録ってあるので非常に落ち着いた響き。テンポもどっしりと。セル好き的にはもう少し見通しが良ければ最高。

2009-09-17:しんのすけ

- クリュイタンスのベートーベン、初めて聞きましたが凄くイイ!

全集のアップが楽しみです☆

2009-09-22:クリュイタンス大好き

- クリュイタンスきたー!

わたくしはベートーヴェンの全集の中でクリュイタンスが一番好きでございます!

彼がフランスオケの指揮者であることを意識したような各楽器の美しい音色が

彼の自然な演奏のされ方で一層映えるように私には聞こえてきます。

超クールっす!

私がクリュイタンスの全集で一番好きなのは、

ここであげていただいた第7交響曲の他に、

第5番と第2番が好きです!フィデリオ序曲も良かったなー!

色んな人に聞いて欲しい演奏です!

これからもクリュイタンスの音源のアップよろしくお願いします!

ブラームスなんてないですよね…?

いつも色んな音源のアップありがとうございます。

ユングさんのこのサイトの更新をいつも楽しみに生きてます!

これからもよろしくお願いします。

2009-09-24:なまず

- いつも楽しく聴かせてもらってます。

今回はじめて感想を書かせていただきました。

普段はよく「重戦車」の方を聴いているせいか、こちらのインテンポは予想を超えてさわやかに感じました。加えて、落ち着きと軽快さを併せ持ったようなクリュイタンスの音作りが面白いです。

何というか、こういう程良く個性的な感じはありそうで意外と無いものですね。いいものをお聞かせいただきありがとうございます。

音質は仰るとおり悪くないと思います。弦の掛け合いもしっかり聞こえてきます。

2010-04-05:せいの

- なかなかいいですね。この曲はわたしはちょっと人工的で技巧的に聞こえて、ベートーヴェンの交響曲の中では深みに欠けるなあと感じています。フルトヴェングラーなどダイナミックな演奏で聴くと、なにやら小賢しいというか、せかせかと聞こえる嫌いがあります。むしろクリュイタンスのような堂々とした演奏のほうがスケールが大きく立派な曲に聴こえます。いい演奏だと思いました。

こちらを聴いて、クリュイタンスのベートーヴェンに興味を持って、交響曲全集を購入してしまいました。わたしの大好きな第九もなかなかの演奏だと思いました。1楽章はちょっと平板な演奏に感じましたが、2楽章以降はフルトヴェングラーの薫陶を受けた演奏家たちが一所懸命に弾いているのとあいまって、なかなか起伏にとんだダイナミックな演奏になっていて、ステレオ録音で比較的音質がいいこともあいまって、最近のマイブームになっています。

フルトヴェングラーのころの質実剛健なベルリンフィルの演奏とクリュイタンスの指揮で、ほかの曲もなかなかいいなと思いました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)