クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シベリウス:交響曲第4番 イ短調 op.63

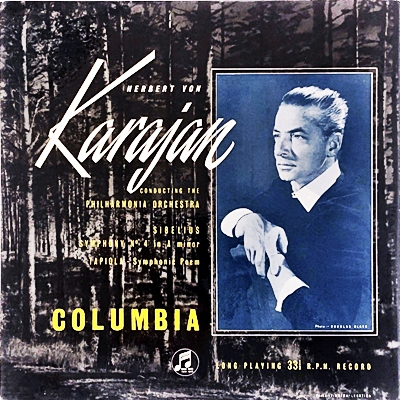

カラヤン指揮 フィルハーモニア管 1953年7月録音

Sibelus:交響曲第4番 イ短調 op.63 「第1楽章」

Sibelus:交響曲第4番 イ短調 op.63 「第2楽章」

Sibelus:交響曲第4番 イ短調 op.63 「第3楽章」

Sibelus:交響曲第4番 イ短調 op.63 「第4楽章」

本当に理解されているのでしょうか?

####################################################

この作品は、シベリウス自身の指揮で1911年4月3日にヘルシンキで初演が行われています。

当時シベリウスの名声は固まっていましたから、聴衆の多くは期待をもって集まったと思われます。 しかし、実際に演奏された4番はとてつもなく晦渋な音楽であり、評論家も含めてどんなリアクションをとっていいものやら大いにとまどったそうです。

この初演時のとまどいこそが正直な反応なんだと思います。

ところが、シベリウス研究の権威であるセシル・グレイが、「最初から最後まで、余分な音符は一つとしてない」とのたまい、第7番と並ぶ最高傑作という御宣託もあって評価が固まったという経過があります。

へそ曲がりな私などは、「それなら、4番以外の交響曲のどの部分が余分な音符なのか教えてくれよ」と言いたくなるのですが、権威好きの日本人はそれ以後4番こそがシベリウスの最高傑作と言うことになりました。

でも、シベリウスが大好きな人でも、本音は4番が嫌いな人が多いですね。証拠になるかどうかは分かりませんが、コンサートのプログラムで一番多く取り上げられるのは2番と1番でしょう。おそらく4番は一番少ないはずです。

でも、セシル・グレイ大先生はこう言っているんですね。「この作品は官能的に訴えるものが全然ないから、通俗曲にはならないであろうが、(・・・だから、コンサートではめったに取り上げられないんですね・・・)少数の人々にとっては、シベリウスの最も偉大な作品となるであろう。(・・・くすぐる言葉ですね。馬鹿には分からないと言うことですが、下手すりゃ「裸の王様」?・・・)

彼はおそらくこれ以上のものを書かなかった。(・・・そんなことは本人が判断することだろう、それともあんたはシベリウスより偉いのか!・・・)」・・・ちなみに、(・・・ ・・・)内はユング君のつっこみ(^^;

まあここまで言われたら、へなちょこ評論家は恐れ入ってしまうでしょうね。

私について言えば、どの演奏を聞いても好きになったことは一度もありませんでした。ちなみに、シベリウスは大好きです。しかし、4番だけはどうしても駄目でした。

そんな私が初めて面白く4番を聞かせてくれたのは、ケーゲルの演奏です。しかし、聞き終わってから、これはシベリウスの音楽ではなくて、ケーゲルの音楽だなと気づかされました。ケーゲルという人は時に、強引に音楽をねじ曲げて自分の方に引っ張ってくるという力技を発揮しますが、このシベ4もその典型みたいな演奏でした。

そして、そういう演奏で初めて面白く聞けたと言うことに、私とこの曲の相性がよく現れています。

###################################################

昔は世間の目など気にせずずいぶん好き勝手に書いていたものだと我ながら驚きます。

しかし、一点だけ思いが変わっているのはケーゲルの演奏に対する評価です。もしかしたら、この作品を本当に理解し共感していたのはケーゲルだけだったのかもしれません。

この作品ほど幸福感から縁遠い音楽はそんなに存在しないでしょう。特に、この作品が生み出された時代〜二つの世界大戦も核兵器の脅威も経験していない時代だったことを考えれば皆無だったかもしれません。そして、その深い絶望感がその様な社会的背景をもったものとしてではなく、全くの個人的な経験から発したものとして考えるならば、今も希有な存在であることは事実です。

おそらく、ケーゲルのシベ4というのは日常的に聞くような音楽でないことは確かです。一切の幸福感から切り離された、深い絶望と虚無を個人的体験として共有したのはこの二人だけだったのかもしれません。ただし、この深い虚無感をシベリウスは乗り越えて再び此岸に帰ってきたのですが、ケーゲルは彼岸へと旅だっていきました。その事が、彼の演奏をより悲劇的なものにしていることが、「強引に音楽をねじ曲げて自分の方に引っ張ってくるという力技」と感じた理由かもしれません。

盛り上げ上手の聞かせ上手

ドイツ系の指揮者で本格的にシベリウスを取り上げたのはカラヤンが最初ではないでしょうか?実際のコンサートで取り上げることはあまり多くなかったようですが、録音に関しては50年代にフィルハーモニア管と、そして60年代と80年代には手兵のベルリンフィルを使ってかなりまとまった数を録音しています。

そして、これまた仕方のないことなのでしょうが、カラヤンのシベリウスと言えば一般的に最後の80年代の録音が広く流布していて、それがカラヤンのシベリウス解釈のスタンダードとしての位置を占めてしまっています。

しかし、あの録音はベルリンフィルの機能性をフルに発揮して圧倒的な演奏に仕上がっていますが、歌わせることに重点がおかれすぎてシベリウスには必要と思えるエッジの立った感じが全くありません。悪く言えば、非常に派手で耳あたりのいいハリウッドの映画音楽のように響く面は否定できません。

それと比べると、50年代や60年代の録音は、そう言う派手さはありませんが、シベリウス自身がイメージした音楽により近いものになっているように思えます。録音の質も考えれば、60年代にベルリン・イエス・キリスト教会で録音したものが一番しっくり来る感じがします。

60年代のベルリンフィルは、カラヤン美学が徹底した70年代以降みたいに「ヌター」とした感じがないので、それがいい方に作用していたように思います。

しかし、この一連の50年代におけるフィルハーモニア管との録音も悪くありません。

どう聞いてもあまりピントこない4番のシンフォニーをなかなか面白く聴けるように料理しているあたりは、聞かせ上手なカラヤンの片鱗がうかがえます。ここぞというところで思いっきり金管をならしてグッと盛り上げる5番のシンフォニーなどは後年のカラヤンを彷彿とさせます。

そして何よりも、どの演奏を聴いてみても「てっぺん取ったるんや!」という気魄と気概が感じられます。

50年代のカラヤンを代表する演奏といえるのではないでしょうか。

よせられたコメント

2014-06-01:原 響平

- カラヤンのシベリウスの4盤は、1953年の当録音と、1965年と1976年の3回録音をしているが、代表盤は、間違いなく1965年録音のベルリン・フィルとの演奏になる。物凄い緊張感と、熱気溢れた金管の響き、そして瑞瑞しくて透明感のある弦楽器の音色は、当時のベルリンフィルの技術力の高さを世に知らしめた演奏で、この演奏を凌ぐ録音は、多分、今後出てこない。1960年台後半のカラヤンの演奏スタイルは、フィルハーモニア管時代の演奏スタイル・解釈をより進化させた演奏が多く、この演奏もまさしくそれに当てはまる。カラヤンの演奏が好き、嫌いは別にしても、万人が認める名演とは、このような演奏を言う。私は、どうしても、緊張感の有る演奏スタイルを好み、それをオーケストラに常に求める最右翼の指揮者のセルやライナーを好んで聴くが、緊張感とは無縁の、聴くもの全てに気持ちのよい音色を与えることに徹していた当時のカラヤンが、それを結実させたとは少々驚きで、この演奏はカラヤンの名を永遠に残す録音となった。

2014-02-01:nakamoto

- シベリウスの第4はシベリウスの最高傑作です、紛いも無く。カラヤン フィルハーモニアはその中でも頂点なのです。これを聴いていると、この作品が、ベートーヴェンやブルックナーやブラームスの交響曲と比べても、全く引けのとらない、凌駕されないものがあると言えます。正に非の打ちどころもない素晴らしい音楽です。シベリウスのその後の製作意欲の減退は、この作品を評価しなかった当時の批評家たちに、責任があると思えます。シベリウスはきっと自信たっぷりにこの音楽を書いたに違いありません。しかし冷ややかな聴衆の反応に、戸惑いその後失望して、後半生を無駄にしたのではないでしょうか?3番を結局録音しなかったカラヤンは、この曲を何度も録音しなおしています。勿論この作品の価値を理解していたからこそです。この作品は、シベリウスの19世紀への決別と、20世紀の音楽を先取りした、正に当時の新音楽だったのだと私は確認しています。

2025-03-02:藤原正樹

- nakamotoさんにあえて1票。背景としての喉の腫瘍の手術の問題を考えれば、暗くてその上、コロコロと気分が変わるのは、大病をやった、手術をやったという人ならわかります。病院の行き帰りに見る空の青さ、夕焼けの赤さが、ひょっとするとそう遠くない将来に見られなくなるものだったのか、というかんじ。背後事情を持ってくるんは反則や、と言われればそうですが。もう一つ、シベリウスの主題の短さがわからなさに輪をかけているのではないですか。アドルノやレイボヴィッツがボロクソに言っているのも多分それです。カラヤン・フィルハーモニアは流石にうまい。こういう曲は、下手でも一生懸命やりました、というのが絶対通じない。だからうまくて当たり前なんです。名手揃いで、しかも透明感のあるフィルハーモニアでですから、シベリウスにはぴったりなんです。星、五つ半にしておきます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)