クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

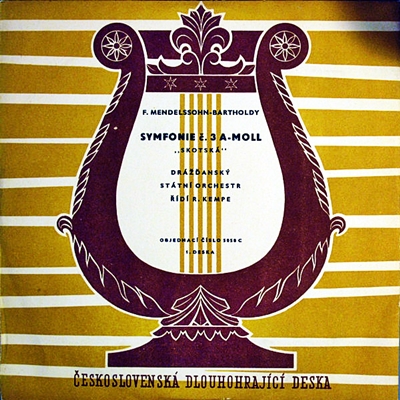

メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ルドルフ・ケンペ指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 1952年7月15日録

Mendelssohn:交響曲第3番「スコットランド」 第1楽章

Mendelssohn:交響曲第3番「スコットランド」 第2楽章

Mendelssohn:交響曲第3番「スコットランド」 第3楽章

Mendelssohn:交響曲第3番「スコットランド」 第4楽章

標題をつけるのが好きだったみたいです(^^)

あまりポピュラーではありませんが、5番には「宗教改革」、2番にも「賛歌」と言う副題がついています。

そして、絶対音楽の象徴みたいに言われるシンフォニーですが、何故か副題がついている方が人気がでます。

もちろん、シンフォニーでなくても、副題がついている方がうんと人気がでます。もっとも、その副題も作曲者自身がつけたものもあれば、あとの時代で別人が勝手につけたものもあります。

中には、人気曲なのに名無しでは可哀想だと思ったのか、全く訳の分からない副題がついているものもあります。

あまりひどいものは次第に使われなくなって消えていくようですが、それなりに的を射ているものは結構通用しています。

そう言えば、すてきなメロディーを耳にしたときに、「この曲なんて言うの?」なんて聞かれることがよくあります。(よくあるわけないよな(^^;、時々あるほどでもないけれど、でも、たまーにこういう状況があることはあります。)

そんなときに知ったかぶりをして、「あーっ、これはね『ロッシーニの弦楽のためのソナタ』 第1番から第2楽章ですよ、いい曲でしょう!」等と答えようものなら、せっかくの和んだ空気が一瞬にして硬直していくのが分かります。

ああ、つまらぬ事を言うんじゃなかったと思っても、後の祭りです。

でも、そんなときでも、その作品にしゃれた副題がついていると状況は一変します。

「あーっ、これはねショパンの革命ですよ。祖国を失った悲しみと怒りをピアノにたたきつけたんですね、ふふふっ!」と言えば、実にかっこいいのである。

ところが、全く同じ事を言っているのに、「あーっ、これはねショパンのエチュードから第12番ハ短調、作品番号10の12です、祖国を失った悲しみと怒りをピアノにたたきつけたんですね、ふふふっ!」と答えれば、これは馬鹿である。

クラシック愛好家がこのような現実をいかに理不尽であると怒っても、それは受け入れざるを得ない現実です。

流行歌の世界でも、「ウタダの待望の新作「作品番号12の3 変ホ長調!」なんていった日には売れるものも売れなくなります。

もっともっと素敵な標題をみんなでつけましょう(^^)

そして、クラシック音楽にいささかいかがわしい副題がついていても目くじらをたてるのはやめましょう。

中には、そう言うことは音楽の絶対性を損なうといって「僕は許せない!」と言うピューリタン的禁欲主義者のかたもおられるでしょうが、そう言う方は「クラシック音楽修道院」にでも入って世俗との交流を絶たれればすむ話です。

いや、私たちは逆にどんどんすてきな副題をつけるべきかもしれません。

だって、今流れているこの音楽にしても、メンデルスゾーンの「交響曲第3番 イ短調 作品番号56」、と言うよりは、メンデルスゾーンの「スコットランド」と言う方がずっと素敵だと思いませんか。

それにしても、メンデルスゾーンは偉い、1番をのぞけば全て副題をつけています。有名なヴァイオリンコンチェルトも今では「メンコン」で通じますから大したもです。(うーん、でもこれが通じるのは一部の人間だけか、それに付け方があまりにも安直だ、チャイコン、ブラコンあたりまでは許せても、ベトコンとなると誤解が生じる。)

ピアノ曲集「無言歌」のネーミングなんかも立派なものです。

「夢」「別れ」「エレジー」あたりは月並みですが、「「眠れぬ夜に」「安らぎもなく」、「失われた幸福」と「失われた幻影」に「眠れぬままに」「朝の歌」と来れば、立派なものだと思いませんか。

ケンペ、40歳過ぎの演奏です。

実に優雅にして堂々たるシンフォニーに仕上がっています。晩年のケンペと言えば、ドレスデンのオケの音色もあって、「燻銀」というイメージが定着しています。

とりわけ晩年(と言っても、彼は65歳で亡くなったのですが・・・)に手兵とも言うべきドレスデンのオケと録音したR.シュトラウスの管弦楽曲集やミュンヘンフィルとのベートーベンの交響曲全集などは、まさにドイツ音楽の正統なる継承者としてのイメージを確固たるものにしています。

そのイメージからすると、この演奏は実に優美です。これほどまでにゆったりと、そして堂々たるテンポで演奏されたスコットランドはクレンペラー盤以外には思いつきません。あのクレンペラーの演奏はその結実として仰ぎ見るような巨大な構築物を作り上げたのですが、このケンペの演奏はどこまでもたおやかです。

ケンペ、40歳過ぎの演奏です。

よせられたコメント

2008-06-04:クラ☆おた

- スコットランドといえば・・・セルティックの中村俊輔さんとか、バグパイプ〜とかそういうイメージがあるんですが、この曲は標題こそ「スコットランド」となっていますがケルトっぽいところはごく一部で、大半はやっぱり“メンデルスゾーン”デスね。

メンデルスゾーンのらしさが良く出ててイイと思いマス。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)