Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

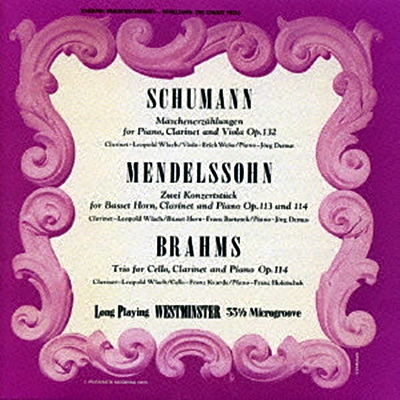

[2017-12-15]・・・メンデルスゾーン:演奏会用小品第1番へ短調 Op.113

(Clarinet)レオポルト・ウラッハ (P)イェルク・デムス (Basset-horn)フランツ・バルトシェック 1950年録音シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。 ウラッハと...

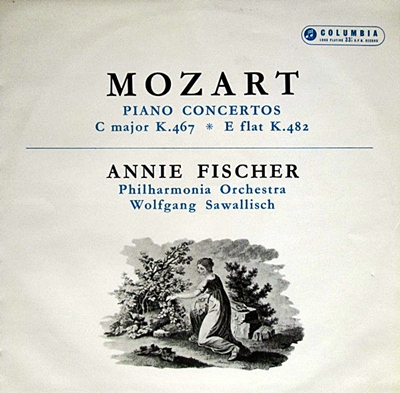

[2017-12-15]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番 変ホ長調 K.482(cadenzas:Hummel)

(P)アニー・フィッシャー ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年2月28日&3月1日,2日&10日録音この録音はすでに紹介しているK.467のハ長調コンチェルトと同時に収録されていますから、サヴァリッシュ先生の響きは変わりません。実に威勢よく第1楽章冒頭の導入部が開始されます。 まあ、日を接して録音しているのですから、変わる方が不思議です...

[2017-12-14]・・・シューマン:おとぎ話 Op.132

(Clarinet)レオポルト・ウラッハ (P)イェルク・デムス (va)エーリッヒ・ヴァイス 1950年録音シューマンもメンデルスゾーンも、ピアノとクラリネットはデムスとウラッハがつとめています。そこに、シューマンのヴィオラにはエーリッヒ・ヴァイス、メンデルスゾーンのバセット・ホルンにはフランツ・バルトシェックという顔ぶれです。 ウラッハと...

[2017-12-14]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467(cadenzas:Busoni)

(P)アニー・フィッシャー ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年2月28日&3月1日,2日&10日録音オーケストラの導入部がいささか威勢がよすぎて繊細さに欠けます。指揮者は誰なんだろうと確認してみるとサヴァリッシュ大先生でした。(^^; サヴァリッシュもこの時は未だに30代半ば、一つ一つのフレーズのエッジが立ちすぎていて、これがモーツァル...

[2017-12-13]・・・モーツァルト:クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581

(Clarinet)レオポルド・ウラッハ シュトルス四重奏団 1954年録音ウラッハのクラリネット五重奏曲と言えばウィーン・コンツェエルトハウス四重奏団との1952年盤というのが通り相場です。しかし、もう一枚、シュトロス四重奏団と録音したのがありました。 ウラッハ1956年に、僅か54才でこの世を去っていますから...

[2017-12-13]・・・ベートーベン:劇音楽「エグモント」 Op. 84 序曲

エーリッヒ・クライバー指揮 NBC交響楽団 1948年1月10日録音鼻をつままれたような貧弱な音です。おまけに、何かものが倒れたような音が派手に入っていますからリスニングルームに追加しようかどうか悩みました。しかし、あらためて聞き直してみれば、昔の巨匠と言われる指揮者の手の内みたいなものがよく分かる録音でも...

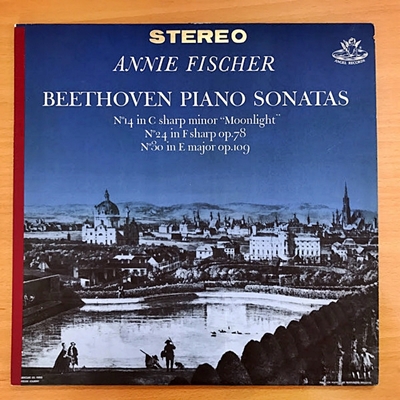

[2017-12-12]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第24番「テレーゼ」 嬰へ長調 作品78

(P)アニー・フィッシャー 1958年10月14日録音アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。 「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数...

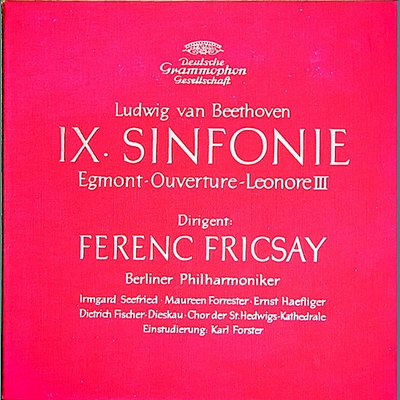

[2017-12-12]・・・ベートーベン:劇音楽「エグモント」 Op. 84 序曲

フェレンツ・フリッチャイ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年9月29日~30日録音冒頭部分からして、同じ日に録音されたレオノーレの3番と同じく音楽が内へ内へと向かっていることが分かります。そして、その表現は他の指揮者と較べると明らかに異形です。 それ故に、おそらくはブラインド聞かされても、これはフリッチャイだと識別が可...

[2017-12-11]・・・モーツァルト:ファゴット協奏曲変ロ長調 変ホ長調 K.191(K.186e)

(Fagott)カール・エールベルガー アルトゥール・ロジンスキー指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1954年録音ここでは少し「ウィーン風」と言うことについて考えてみたいと思います。 なぜならば、ここでソリストをつとめているのがウィーンフィルのファゴット奏者であり、戦後の混乱の中から立ち直っていくウィーンフィルを支えた立役者の一人でもあるカール・エー...

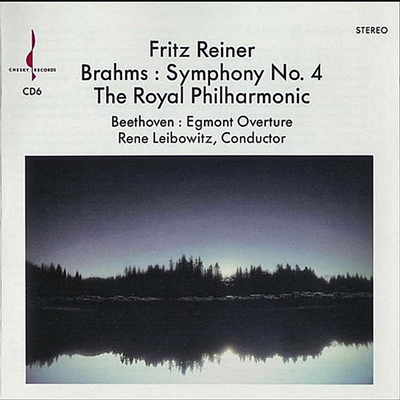

[2017-12-11]・・・ベートーベン:劇音楽「エグモント」 Op. 84 序曲

ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音冒頭の部分からして軽めの響きで見通しが抜群によいことに気づかされます。大袈裟に言えば、積み重ねられた和音の一つ一つがまるで目に見えるようで、こういう響きで全体を構成することにレイボヴィッツの主張があるようです。 また、今回紹介した中で...