クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18(Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18)

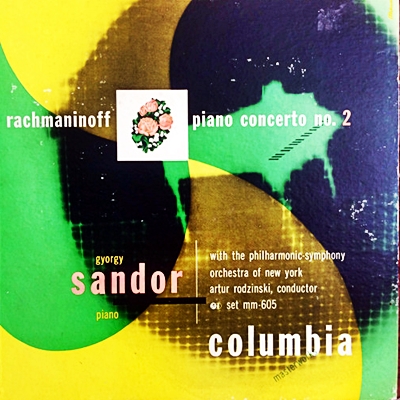

(P)ジェルジ・シャーンドル:アルトゥール・ロジンスキ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年1月2日録音(Gyorgy Sandor:(Con)Artur Rodzinski New York Philharmonic Recorded on January 2, 1946)

Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [1.Moderato]

Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [2.Adagio sostenuto]

Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [3.Allegro scherzando]

芸人ラフマニノフ

まあ、ラフマニノフ自身にとっても第1交響曲の歴史的大失敗によって陥ったどん底状態からすくい上げてくれたという意味で大きな意味を持っている作品です。(この第1交響曲の大失敗に関してはこちらでふれていますのでお暇なときにでもご覧下さい。)

さて、このあまりにも有名なコンチェルトに関してはすでに語り尽くされていますから、今さらそれにつけ加えるようなことは何もないのですが、一点だけつけ加えておきたいと思います。

それは、大失敗をこうむった第1交響曲と、その失敗から彼を立ち直らせたこのピアノコンチェルトとの比較です。

このピアノコンチェルトは重々しいピアノの和音で始められ、それに続いて弦楽器がユニゾンで主題を奏し始めます。おそらくつかみとしては最高なのではないでしょうか。ラフマニノフ自身はこの第1主題は第1主題としての性格に欠けていてただの導入部になっていると自戒していたそうですが、なかなかどうして、彼の数ある作品の中ではまとまりの良さではトップクラスであるように思います。

また、ラフマニノフはシンコペーションが大好きで、和声的にもずいぶん凝った進行を多用する音楽家でした。

第1交響曲ではその様な「本能」をなんの躊躇いもなくさらけ出していたのですが、ここでは随分と控えめに、常に聞き手を意識しての使用に留めているように聞こえます。

第2楽章の冒頭でもハ短調で始められた音楽が突然にホ長調に転調されるのですが、不思議な浮遊感を生み出す範囲で留められています。その後に続くピアノの導入部でもシンコペで三連音の分散和音が使われているのですが、えぐみはほとんど感じられません。

つまり、ここでは常に聞き手が意識されて作曲がなされているのです。

聞き手などは眼中になく自分のやりたいことをやりたいようにするのが「芸術家」だとすれば、常に聞き手を意識してうけないと話は始まらないと言うスタンスをとるのが「芸人」だと言っていいでしょう。そして、疑いもなく彼はここで「芸術家」から「芸人」に転向したのです。ただし、誤解のないように申し添えておきますが、芸人は決して芸術家に劣るものではありません。むしろ、自称「芸術家」ほど始末に悪い存在であることは戦後のクラシック音楽界を席巻した「前衛音楽」という愚かな営みを瞥見すれば誰でも理解できることです。

本当の芸術家というのはまずもってすぐれた「芸人」でなければなりません。

その意味では、ラフマニノフ自身はここで大きな転換点を迎えたと言えるのではないでしょうか。

ラフマニノフは音楽院でピアノの試験を抜群の成績で通過したそうですが、それでも周囲の人は彼がピアニストではなくて作曲家として大成するであろうと見ていたそうです。つまりは、彼は芸人ではなくて芸術家を目指していたからでしょう。ですから、この転換は大きな意味を持っていたと言えるでしょうし、20世紀を代表する偉大なコンサートピアニストとしてのラフマニノフの原点もここにこそあったのではないでしょうか。

そして、歴史は偉大な芸人の中からごく限られた人々を真の芸術家として選び出していきます。

問題は、この偉大な芸人ラフマニノフが、その後芸術家として選び出されていくのか?ということです。

これに関しては私は確たる回答を持ち得ていませんし、おそらく歴史も未だ審判の最中なのです。あなたは、いかが思われるでしょうか?

時代の気分の反映

シャーンドル・ジェルジというピアニストの名前を見て「Who are You?」と思ってしまったのですが、演奏を聞いてみれば大変な切れ味で、かなり早めのテンポでこの難曲を見事に弾ききっているではないですか。さらに言えば、まさに一瞬たりとも緩みのないその引き締まった演奏には、再び感嘆の思いを込めて「Who are You?」と叫んでしまいました。

いやぁ、実にお恥ずかしい話で、いまさら何を言っているんだ、「ジェルジ・シャーンドル」という名前を見て「Who are You?」とはまだまだ修行がたりんとお叱りをうけそうです。

この時代のピアニストとしては素晴らしいテクニックの持ち主であり、その一音一音がこの上もなく明晰なのには驚かされます。もっとも、46年に録音されたSP盤でどこまでそういうことが判断できるのかという声も聞こえてきそうなのですが、この時代のコロンビアの録音はSP盤というものに対する概念を根底から覆すほどに優秀なのです。SP盤ですから高域は8000kHzくらいまでしか伸びていないはずなのですが、音楽的に重要な中音域がしっかりと拾い上げられていて、優秀なLPのモノラル盤の録音と遜色がないレベルを持っていたのです。

それから、もう一つつけくわえておかなければいけないのはシャーンドル・ジェルジとバルトークとの強いつながりです。

彼はリスト音楽院でバルトークにピアノを学んでいるのですが、後年、そういう師弟の関係をこえてお互いが生涯の友として尊敬しあうようになっていったということです。

バルトークが亡命先のアメリカでひっそりと亡くなった時には10人しか葬儀に参列しなかったと伝えられいます。そして、その10人のうちの一人がシャーンドル・ジェルジだったとのことです。

そして、彼はバルトークの遺作ともいうべきピアノ協奏曲第3番の世界初演も行っているのです。

ですから、彼を紹介するうえではバルトーク作品の演奏から紹介しなければいけないのですが、どうしたわけか私の手元にある音源の中からは彼の録音がほとんど見当たらないのです。

ウィキペディアによると、彼が生前にコロンビアで録音したものは一時すべて廃盤となっていたようなのです。故に私の手元には彼のレコードは一枚も見当たらなかったのです。

言い訳を許してもらえれば、それ故にシャーンドル・ジェルジというピアニストの名前を見て「Who are You?」と思ってしまったのです。(^^;・・・と、言い訳が過ぎるでしょうか。

しかし、最近になって彼が残した録音が再びそのまとまった形で復刻されているそうなので、できる限り早く何らかの形で入手したいと考えています。

それにしても、この演奏はすごいです。

ここにはロシア的な憂愁は微塵も存在しません。

ラフマニノフの音楽といえば美しくもあるけれども、どこかそういう「憂愁」なるものがまとわざるを得ない「重たさ」みたいなものからは逃れられません。そして、そういう「重たさ」がどうにも胃にもたれるという方もおられるでしょう。また、気分的にそういう重たさは敬遠したいという時もあるでしょう。

しかし、ここにはそういう「重たさ」は微塵もありません。さらに、ソリストを支えるロジンスキーもそれにふさわしい音楽づくりに徹しています。

この両者の協働関係によって、重たくないからといって軽いわけではなく、ある意味では駆け抜けていくような爽快感に近いようなものすら感じさせるのです。

それはもしかしたら第二次大戦に勝利したアメリカという国の「時代の雰囲気」みたいなものを映しこんでいるのかもしれません。。

ラフマニノフにスラブの憂愁みたいなものを求める方には全くお勧めできませんが、そういう重さ抜きにラフマニノフを聞きたいという人にはこれ以上にふさわしい演奏なないでしょう。

よせられたコメント

2024-04-08:R100RT乗り

- また、知らないピアニストの名前が出てきました。しかし、これはいろんな意味ですごい録音です。

まず、年代の割に音が良い。戦後すぐですか? 50年代でもこれに劣る録音は沢山あります。オケの細部はともかくピアノの演奏はきちんと録れています。そして演奏が凄い。1楽章の出だしから早めのスピードでグイグイ進めてきますね。まさに「ロシア的な憂愁は微塵も存在しません」です。でも、凄く力強く迫ってきます。見当外れなことを書いて申し訳ありませんが、3楽章まで聞いていて、なぜだかアルゲリッチとコンドラシンのチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の演奏を思い出しました。

このような録音が出てくるから、このサイトから目が離せません。yung氏に感謝!!

少々びっくりしたのは、ジェルジ・シャーンドルについて調べたら、この人は2005年(93歳)まで長生きをして、80歳過ぎでも録音をしていたということで、デジタル時代まで現役だったことに驚きました。今回のラフマニノフと同じ頃(1947)の映像もネットに出ていましたが、映像録音とも年代の割に良かったですがなかなか男前です。

2024-04-10:豊島行男

- こんばんわ。

シャンドールのブラームス、ピアノ協奏曲2番の演奏が大好きでした。

ラフマニノフの2番は初めて聴きます。

変な言い方で恐縮ですが、今となっては、昭和の根性オヤジ的な熱いけども筋違いなものに魅力を強く感じています。

ご紹介ありがとうございます。

2024-04-26:volos1211

- ジェルジ・シャーンドルと言えば、バルトーク演奏の第一人者ですね。米VOXレーベルにステレオ録音でピアノ曲全集とピアノ協奏曲全集を残していますが、その後たしか90年代にも米CBSにピアノ曲全集とピアノ協奏曲全集を再録音しています。

ほかにVOXにはプロコフィエフとコダーイのピアノ曲全集もありました。

いずれも知的で鮮やかな演奏だったと記憶しています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)