クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

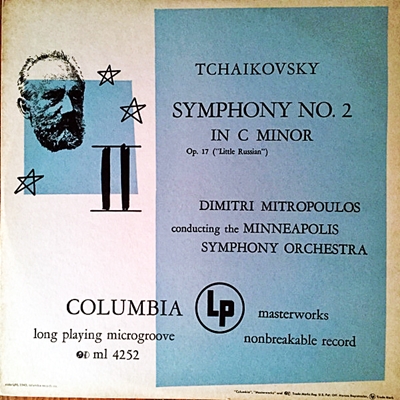

チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」(Tchaikovsky:Symphony No.2 in C minor Op.17 "Little Russian")

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1946年3月10日~11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 10-11, 1946)

Tchaikovsky:Symphony No.2 in C minor Op.17 "Little Russian" [1.Andante sostenuto-Allegro vivo]

Tchaikovsky:Symphony No.2 in C minor Op.17 "Little Russian" [2.Andantino marziale quasi Moderato]

Tchaikovsky:Symphony No.2 in C minor Op.17 "Little Russian" [3.Scherzo. Allegro molto vivace]

Tchaikovsky:Symphony No.2 in C minor Op.17 "Little Russian" [4.Finale. Moderato assai - Allegro vivo]

交響曲を書くという「使命」

何故ならば、遅れたロシアが音楽の分野でもヨーロッパに追いつくためには、クラシック音楽の王道である交響曲の分野において、ヨーロッパの音楽家が書いた交響曲に劣らないような「交響曲」をロシアの音楽家が書くことが求められていたからです。

もちろん、チャイコフスキーに先んじて交響曲を書いたロシアの音楽家は存在しました。たとえば、チャイコフスキーの師であったアントン・ルビンシテインは既に3曲の交響曲を書き上げていました。

しかし、それらの交響曲は既存のスタイルをなぞっただけの亜流の音楽の域を出ることはなく(聞いたことがないので無責任な受け売りです^^;)、未だ助走にしか過ぎませんでした。

ですから、ルビンシテインが初代の院長となって創設されたペルブルグ音楽院の目的は遅れたロシアが音楽の面でもヨーロッパの水準にまで引き上げることでした。

そして、その音楽院の第1期生として最優秀の成績で卒業したのがチャイコフスキーだったのです。

ロシアの音楽界は、この若き天才にロシアが超えなければいけない課題を託したのです。

ですから、彼は1865年に音楽院を卒業すると、すぐに交響曲の作曲に取りかかります。そして、その翌年の1866年に第1番の交響曲「冬の日の幻想」を完成させます。

おそらく、今でもコンサートで取り上げられる事がある「ロシア初の交響曲」としてはこれが間違いなく第1番です。

しかし、この交響曲を示された師のルビンシテインは全く気に入らなかったようです。理由は単純です。ヨーロッパの交響曲が持っている強固な形式感が希薄だと感じたのです。

確かに第1番の交響曲は、明らかに交響詩的な性格を色濃く持っています。

そこにあるのは主題を構成する動機をもとに音楽を論理的にくみ上げていくのではなく、彼が愛したロシアの大地のイメージを次々と提示していくような音楽だったからです。

いや、提示していくのではなくて、まるで聞き手がロシアの大地を逍遙していくかのような雰囲気の音楽なのです。

ルビンシテインにしてみれば、オレが期待したのはこんな音楽じゃない!と言いたかったのでしょうね。

しかし、そんな師の不興にかかわらず、これを評価して初演を実現してくれた人がいました。

それが、1866年に開校されたモスクワ音楽院の初代院長、ニコライ・ルビンシテインでした。

アントン・ルビンシテインの弟であり、偉大なピアニストとして名を残した人です。(ただし、チャイコフスキーのピアノ協奏曲を演奏不可としてはねつけたことでも有名です)

至る所にロシアの民謡の旋律が使われていて、さらに最終楽章では革命的な学生運動の中で歌われた「花が咲いた」のメロディが使われています。

そういうあたりも師の不興を買った原因のようです。

そして、それに続けて書かれたのが交響曲第2番でした。

この作品は1872年7月に着手し10月には完成し、さらに翌年の1月には初演がされています。

第1楽章と終楽章でウクライナなの民謡が用いられているので「ウクライナ」もしくは「小ロシア」と呼ばれるようになった作品ですが、それはチャイコフスキー自身が与えた標題ではありません。

ただし、この作品も後に大幅に手を加えられ、1879年の第2稿が決定版となっています。

1879年と言えばすでに彼の個性がはっきりと刻印されるようになった第4番の交響曲が書き上げられた翌年です。

そして、その改訂は部分的な手直しというよりは「改作」に近いものだったので、番号は2番と若くても内容的にはかなり充実したものになっています。

チャイコフスキーの初期シンフォニー3曲の中ではもっとも演奏機会の多い作品だと言えます。

どう見ても相性の悪そうな組み合わせですが

ミトロプーロスとチャイコフスキーという組み合わせはどう見ても相性が悪そうな気がします。しかし、調べてみると結構たくさんの録音を残しています。交響曲で言えば以下の4曲です。

- チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」

- チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調, Op.36

- チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調, Op.64

- チャイコフスキー:交響曲 第6番 ロ短調, Op.74「悲愴」

これ以外では組曲の第1番なども録音していますし、ラフマニノフなどもそれなりに録音していますから、彼が生まれ育った風土などいうものはミトロプーロスにとってはそれほど問題ではなかったようです。

でも、生まれ育ったギリシャの光り輝く陽光に満ちあふれた世界と、暗鬱な雪雲におおわれたロシアの地ではあまりにもかけ離れていますから、そう言うスラブの風土を色濃く反映した作品をどの様に受け止めていたのかは興味があります。

まず面白いのはこの4曲の中ででは一番最後に録音した第6番「悲愴」です。

おそらく、多くの人はこれを聞けば「何じゃこりゃ?」と思うはずです。最初の2楽章は早めのテンポで実にあっさりと音楽は流れていって、そこにはチャイコフスキーが「私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」と言うほどの悲しみは欠片も見いだせません。そして、何故か第3楽章の「Allegro molto vivace」だけがやけに元気がよいのです。そして最終楽章ではそれなりの表情づけをしようという意図は感じるのですが、その他の一般的な悲愴の演奏と較べればこれもまたかなりあっさりとした感じです。

結果として、第3楽章の振り切れたような勢いと元気よさだけが印象に残るというおかしな事になっているように思えるのです。

それと比べると、これよりも少し前の1954年に録音した第5番の方はかなりチャイコフスキー的です。とりわけ第1楽章ではかなり細かく表情づけがされていて、続く第2楽章の「Andante cantabile」では間違いなくある種の深い感情に満たされていることは否定できません。ただし、それはいわゆる「スラブの憂愁」の土臭さよりはもっと洗練されて純化された感情です、

もちろん、悪くはありません。

そして、それ以後の2つの楽章は真っ直ぐに突き進んでいくのですが、これまたいつも思うことなのですが、この交響曲の最終楽章は真面目にきちんと演奏すればするほどその構成の弱さが浮き上がってくるのです。おそらく、これをベートーベンの交響曲に肩を並べる音楽だとの強い確信を持ったムラヴィンスキー以外の手ではこの楽章を納得させるのは難しいのかもしれません。

そして、最初から最後までまるでベートーベンの交響曲に対峙するかのように真っ当に演奏したのが、この中では一番早い時期に録音した第4番でしょう。1940年の録音と言うことで録音のクオリティには不安は残るのですが聞いてみればそれも大丈夫で、この作品が持つ堂々とした佇まいが見事に再現されています。

しかし、このアプローチならばロシア的なもへの共感は必要がありません。

この作品の使命は、ロシアが音楽の分野でもヨーロッパに追いつくために、ヨーロッパの音楽家が書いた交響曲に劣らないような「交響曲」をロシアの音楽家が書くことであり、その責務を真に果たし得たのがこの第4番だったからです。ですから、そこには民族的なものへの共感は必ずしも必要不可欠なものではなかったからです。

そして、1946年に録音した第2番「小ロシア」では、そのアプローチだけでは不足する弱さが残っているので、聞き手に対して飽きさせないようにそれなりの表情づけを行っています。こういう、細かい手練手管で聞き手を惹きつけるのはミトロプーロスの得意な技ですから、それが見事にツボにはまっている演奏だと言えます。

と言うことで、おそらくこれら一連のチャイコフスキー作品はミトロプーロス自身が強い共感を持って「どうしても録音したい」という思いで望んだものではないような気がします。

おそらくはレーベル側の要望だったのでしょう・・・か。

そして、ギリシャの陽光とスラブの憂愁はなかなか相容れるのは難しかったのかもしれませんが、そこはそれ、一流の指揮者ならではの腕でそれなりに料理をしています。

まあ、そう考えればおもしろくもあり、大したものだとも思わざるを得ません。

いやいや、やはり大したものです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)