クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ディーリアス:イギリス狂詩曲「ブリッグの定期市」(Delius:Brigg Fair)

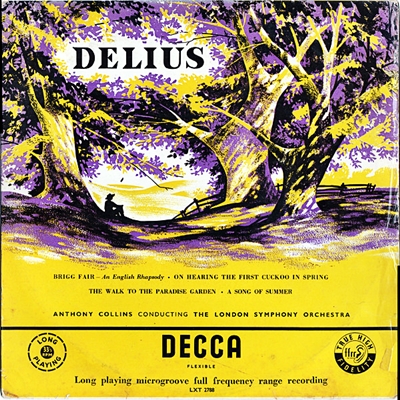

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン新交響楽団 1953年2月23日~2日5録音(Anthony Collins:New Symphony Orchestra of London Recorded on February 23-25, 1953)

Delius:Brigg Fair

田園での生活を生涯の憧れと感じるイギリス人の感性にマッチする音楽

しかしながら、エルガーへの評価はすでに定まっていますが、ディーリアスに関してはイギリス以外ではいささか微妙です。それは、彼の音楽がいかにもイギリス的であることが理由なのかもしれません。

イギリス人はエルガーの音楽が退屈だと言われればもう少し我慢して聞いてくれれば理解してくれるはずだと説得はしても、ディーリアスが退屈だと言われれば苦笑するしかないと言われたものです。

ところが、そんなイギリス的なディーリアスなのですが、その生涯を眺めてみれば彼はほとんどイギリス以外で活動しているのです。

裕福な商人の息子として生まれたディーリアスは家業を継ぐことを期待されるのですが、そのたびに彼は父親の目を盗んでは仕事をさぼり音楽に没頭します。そして、ついにはアメリはフロリダのプランテーションにおくられるのですが、逆にそこで聞いた黒人音楽が本格的な作曲活動へと向かう情熱を決定的なものにしたのでした。

そして、遂に父親も彼に家業を継がせることを断念し、音楽の道に進むことを容認します。

しかし、その後もディーリアスは活動の拠点をドイツやフランスに据えて、イギリスに腰を落ち着けることはありませんでした。

彼の作品を最初に評価したのはドイツでした。しかし、その音楽はどこまでもイングランドの大地を思わせるような音楽でした。これは考えてみれば実に不思議な話であり、「ドイツの血筋を持ちフランスに居住した人物であるにもかかわらず、『イングランド』という言葉が思い浮かぶ」作曲家だと評されたこともありました。

そして、このイングランド的な音楽が結果としてイギリス人以外にはなかなか受け入れられない原因となっているのですから、不思議と言えば不思議な話です。そして、かんじんのイギリスに於いてこのイングランド的な音楽の価値に初めて気づいたのがビーチャムでした。

そして、その後もバルビローリやサージェントと言うそうそうたるメンバーが彼の音楽を積極的にコンサートで取り上げ、録音も行ってイギリスにおける地位は確固たるものとなりました。

ディーリアスの音楽の特徴を一言で言えば、響きも旋律もどこかふんわりとしてどこか焦点の定まらない雰囲気に包まれていて、有り体に言えばあまり「印象」に残りにくいと言えます。

彼が活躍した時代はバリバリ元気だった頃のバルトークや12音技法を駆使した新ウィーン楽派の音楽なんかが全盛期でしたから、その「印象」の薄さはどうにも心のどこかに引っ掛かる「尖った部分」が欠落した音楽だったとも言えます。

つまりは、ディーリスの音楽と来たら、何とも言えずまったりとした音楽が右から左へ流れていくだけなので、聞いていて気分は悪くないのですが、それは最初から最後まで何事も起こらなかった映画みたいな雰囲気なのです。

しかし、それこそが「イングランド」的なものなのでしょう。

正直言って、若い頃は聞く気もおこらなかったのですが、年を経るにつれてしだいにそう言う音楽にひかれるようになってきている自分に気がつきます。そして、そのまったり感こそが田園での生活を生涯の憧れと感じるイギリス人の感性にマッチするのでしょうし、同時に兼好法師の隠遁生活に憧れる日本人の古い感覚にもあうのかもしれません。

私も、もう少し彼の作品を積極的に聞いてみようかと思います。

「ブリッグの定期市」~イギリス狂詩曲

この作品はもともとはオーストリア人でありながら、イングランド中を訪ね歩いて民謡の採集に尽力したパーシー・グレインジャーによって合唱曲として作られたものです。もとになったのはリンカンシャー州で採集した「ブリッグの定期市」なる民謡だったので合唱曲のタイトルもそのままが使われています。

歌詞に関してはいくつか違いはあるようですがグレインジャーの作品では以下のようになっているようです。

It was on the fifth of August-er' the weather fine and fair,

Unto Brigg Fair I did repair, for love I was inclined.

I rose up with the lark in the morning, with my heart so full of glee,

Of thinking there to meet my dear, long time I'd wished to see.

I took hold of her lily-white hand, O and merrily was her heart:

"And now we're met together, I hope we ne'er shall part".

For it's meeting is a pleasure, and parting is a grief,

But an unconstant lover is worse than any thief.

The green leaves they shall wither and the branches they shall die

If ever I prove false to her, to the girl that loves me.

内容的にはブリッグの定期市へ愛しいい人と出会うために出かけた。それは8月5日のすがすがしい晴れた日であり、朝は雲雀の声とともに心弾ませて目覚めた・・・みたいな感じでしょうか。

グレインジャーはその魅力的な民謡を5部の合唱とテノールの独唱による無伴奏歌曲へと仕上げました。

そして、その合唱曲を聞いていたく感心したのがディーリアスでした。

彼はグレインジャーはすぐにグレインジャーの許可を得てこの合唱曲を管弦楽曲へと編曲します。

それが、ここで紹介しているイギリス狂詩曲「ブリッグの定期市」です。

冒頭にディーリアスの手になる田園風の序奏部が置かれ、そのあとは木管楽器がグレインジャーの歌曲の旋律を奏でそのテーマを変奏していきます。そして、音楽は次第に愛の歌にふさわしい喜ばしさの中で盛り上がり、最後は静かな幸福感の中で静かに閉じられます。

あるい意味ではこれもまたイギリスの田園風景をそのまま音楽にしたようなディーリアス的な音楽だといえるのでしょうか。

丁寧に作曲家に寄り添った演奏

生粋のイギリス人指揮者というのは、なんだかイギリスの作曲家の作品を演奏し録音する事が一つの義務のようになっているように見えてしまいます。そして、なかにはビーチャムとディーリアスとか、ボールトとヴォーン・ウィリアムズのように、分かちがたく結びついているような組み合わせもあります。

ただし、もう一つ不思議だと思うのですが、イギリス作曲家の作品としては断トツに知名度のあるホルストの「惑星」を録音しているイギリス人指揮者はあまり多くないと言うことです。

ボールトは複数回録音を残していますが、例えばバルビローリやビーチャムという大御所たちはスタジオ録音を残していないのではないかと思います。そして、ここで紹介しているコリンズも録音は残していません。

コリンズに関して言えば、ビゼーの「カルメン組曲」で見せたようなスタンスで「惑星」を録音していれば、随分と面白い、ワクワクするような演奏を残してくれたかもしれません。

さらに言えば、エルガーの一番有名な「威風堂々」などもそれほど熱心には取り上げていないようです。

そして、その代わりと言えばへんですが、大陸側の指揮者が取り上げそうもないイギリス人作曲家の作品は熱心に取り上げるのです。もしかしたら、「惑星」の録音に彼らが熱心でなかったのは、自分たちが取り上げなくても大陸の方でいくらでも録音されると思っていたのかもしれません。

そう言えば、ホルストの「惑星」で大ヒットを記録したカラヤンはエルガーやディーリアスの作品は一つも録音していないはずです。ヴォーン・ウィリアムズに関してはかろうじて「トーマス・タリスの主題による幻想曲」だけを録音していますが、それも1953年の一回だけです。

そう考えれば、イギリスの作曲家の作品が今もそれなりに認知されているのは、そう言うイギリス人指揮者の献身があったからだとも言えそうです。

そう考えれば、日本のオーケストラや指揮者はもう少し日本の作曲家の作品に理解があってもいいのではないかと思われます。

そして、話をコリンズに戻せば、彼もまた熱心にエルガーやディーリアス、ヴォーン・ウィリアムズの作品を取り上げています。

残念ながら、その演奏の一つ一つにコメントをつけられるほどに彼らの作品を聞いていないのですが、間違いがないのは、あのビゼーの「カルメン組曲」で見せたようなエンターテイメント性はバッサリと切り捨てて、実に丁寧に作曲家に寄り添って、いらぬ主観性は排して自らは一歩引いた地点で音楽を形づくってています。

そう言う意味では、ボールトのような厳しさやバルビローリのようなイギリス訛りは薄くて、どこかアメリカの即物的なスタインバーグのようなアプローチだといえるのかもしれません。

しかし、映画音楽の作曲家兼指揮者としてのアンソニー・コリンズからすれば、全く何もおこらないディーリアスの音楽なんて言うのはどう考えても共感しにくいだろうなとは思いました。

しかし、実際に聞いてみれば、それほど無理をしている感じはしません。

そして、ふと思ったのは、ディーリアスのような何もおこらない音楽というのは、映像との関係で言えば互いが邪魔をすることなく、逆に

よせられたコメント

2024-02-10:大串富史

- ディーリアスと、指揮者とオケの皆様に、そして何より管理人様に感謝を込めて。

#自分的にはチェロ協奏曲が捨てがたいのですが、くっつけると上手くくっつかない場所が3ヶ所ぐらいありまして… 一方でこちはくっつける必要がなく、本当に感謝です(まて

思うに中国人の学生に日本語レッスンの合間のバックグラウンドミュージックは、ディーリアスで決まり、のようにも思います。何も反応がないように見えて、その実まあ離席せずに聴いてるのかなー、みたいな。

#というのも小学校4年生になる娘(ハーフであるもののほぼ中国人)に言わせると、バルトークのオケ協もやっぱり怖い音楽で、いやこれが第二次大戦のころの音楽なんだよと説明すると、中国人の妻もすかさず、でしょう!怖い音楽!というところに落ち着いてしまうのです… 妻に言わせると、スペイン奇想曲でさえ騒がしいとのことなので(先日帰りの雪道でナビを起動しながら車中クラシック・アワーをしていた時の感想です)、全く何の背景もない中国の人たちにとって、クラシック音楽の敷居は思いのほか高いと思い知りました…

管理人様には毎回、感謝の言葉しかありません。ご自愛しつつ、このよいお仕事をお続けくださいますよう。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)