クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ドビュッシー:ヴァイオリンソナタ(Debussy:Violin Sonata)

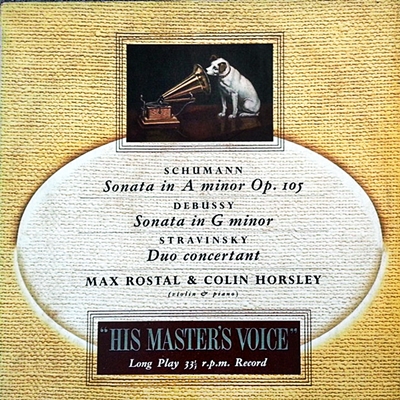

(Vn)マックス・ロスタル:(P)コリン・ホースリー 1957年録音(Max Rostal:(P)Colin Horsley Recorded on 1957)

Debussy:Violin Sonata [1.Allegro vivo]

Debussy:Violin Sonata [2.Intermede: fantasque et leger]

Debussy:Violin Sonata [3.Finale: tres anime]

6つのソナタ

「様々な楽器のための6つのソナタ 、フランスの音楽家クロード・ドビュッシー作曲、第1番、チェロとピアノのために」

しかし結果として彼は6曲のソナタを全て完成させることは出来ず、第3曲となる「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」が最後の作品となってしまいます。

それにしても、人間的にはあまりにも問題の多い人物であったことは否定できないのですが、音楽家としては最後の最後まで意欲的であったことは認めなければいけません。何故ならば、第2作目は「フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ」という実に変わった楽器の組み合わせであり、結果として未完として終わった残りの3作も「オーボエ、ホルンとクラヴサンのためのソナタ」「トランペット、クラリネット、バスーンとピアノのためのソナタ」「コントラバスと各種楽器のためのコンセール形式のソナタ」という、実に意欲的な組み合わせを構想していたことが残された記録から分かるからです。

それならば、第1作と第3作の「チェロとピアノのためのソナタ」と「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」は通常の形式なのかと言えばそれもまたさにあらずのようなのです。

ポイントは第1作のチェロ・ソナタにわざわざ「フランスの音楽家クロード・ドビュッシー作曲家」と記していることです。

そうなのです、これは聞いてもらえば何となく雰囲気で分かると思うのですが、この2作品はいずれもソナタ形式を持たないソナタになっているのです。この背景には、作曲当時が第1次世界大戦のさなかであり、そこにて敵国ドイツへの対抗意識があったことは否定できず、それ故にわざわざ「フランスの音楽家」と記した面もあったようです。

まあ、何といってもソナタ形式と言えばドイツですよね。

しかし、そう言う愛国主義的側面があったことも事実なのでしょうが、それよりも晩年のドビュッシーが「ソナタ形式」というスタイルにウンザリしていたことの方が大きかったようです。彼はストラヴィンスキーに宛てた手紙の中でソナタ形式が持っている「三段論法的な聴覚努力を強制しない」作品を書きたいと述べています。そして、そう言う入らぬ努力を聞き手に強いる形式ではなくて「フランス古来の形式を極めて優雅に用いたい」とも明言しているのです。

つまり、フランス古来の古典的な組曲という古い革袋に新しい酒を盛ろうとしたのです。

それだけに、より意欲的な楽器の組み合わせを構想していた残りの3曲が彼の死によって完成しなかったことは、いかにドビュッシーは苦手と公言している私でも残念だったと言わざるを得ません。

しかし、それでも最後の最後に3曲も、室内楽に新しい地平を切り開こうとした意欲的な作品を3つも残してくれたことに感謝した方がいいのかもしれません。

ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

- 第1楽章(アレグロ・ヴィヴァーチェ):3つの部分から成り、第1部の主題に対して第2部の主題は内向的な性格を持ちます。そして、第3部の主題は第1部の主題と入り交じりながら巧みに構成されています。

- 第2楽章(間奏曲):気まぐれで軽快にと記された楽章で、主題はリズムの化身のような雰囲気を持ちます。続く第2の主題はポルタメントの効果が用いられていて、最後は第3の主題がユニゾンでカンタービレ風の美しい音楽で締めくくります。

- 第3楽章(フィナーレ):主題がスペイン風の色彩溢れる部分をはさんで様々に変化を見せていきます。その飛び跳ねるような華やかさに溢れた音楽は最後にさらに活気を見せて終結へと向かいます。

ひたすら誠実な演奏家

「マックス・ロスタル」という名前は私の視野には全く入っていなかったヴァイオリニストでした。しかし、知る人は知るという存在だったようで、クライスラーやティボー、アドルフ・ブッシュなどと肩を並べる存在だという人も多かったようです。

しかし、それだけのヴァイオリニストが今となってはほとんどの人の記憶から薄れてきているのは何故かと言えば、それは活動の軸足を早々と「演奏活動」から「教育活動」に移したことが原因だったようです。

ですから、演奏家としてのロスタルはあまり語られなくても、名教師としてのロスタルの存在は大きかったようです

。彼自身がアルノルト・ロゼやカール・フレッシュに学んでいるのですが、その系譜をアマデウス弦楽四重奏団のメンバーやベルリン・フィルやウィーンフィルなどの著名なオーケストラのコンマスを務めた演奏家へと受け継がせているようです。もちろん、イヴリー・ギトリスやトマス・ツェートマイアー、ウート・ウーギ等の数多くのソリストも育てています。

ですから、最初に彼のことを紹介したときに「大通りではなくて、そこから一本中に入った路地に店を構える存在」といったのですが、正確には「大通りに面してはいても看板も掲げていない一見さんお断りの名店」といった方がいいのかもしれません。

おそらく、表向きは「音楽のために」といいながらも演奏家というものは本音の部分で言えばお金や名声などを求めている人が大多数です。そして、その事を私は決して否定するつもりはありません。

なんのインセンティブも伴わないようなことに、己の一生を苦行に捧げるような人はいません。

しかし、ロスタルは音楽を手段として社会的な名声を求める立場からは遠く離れ、ひたすら音楽そのものを愛し続けた人になろうとした数少ない一人だったのかもしれません。彼は演奏家としての名声には全くこだわることはなく、録音に関しても自由に振る舞えるマイナーレーベルの方を好んだ人でした。そのために、演奏家としての知名度は低く、そう言う彼を無視する多くの聴衆のあり方に怒りの言葉を向けている人も多かったようです。

また、彼のもう一つの業績として、数多くの同時代の作曲家の作品を取り上げて、多くの若手作曲家がコンサート・プログラムでその地位を獲得するのを助けた事も忘れてはいけないようです。

そう言う活動も含めて、彼は演奏家としての名声よりも多くの若者に音楽の素晴らしさを伝えることの方に多くのインセンティブを感じていたのでしょう。

その結果としてか、彼は音楽に対してどこまでも「誠実」であろうとした人だったのです。

ですから、数は多くはないのですが、残された録音を聞くときにそこから浮かび上がってくる思いは「誠実」という言葉です。それは、「ノーブル」という言葉に着替えてもいいのかもしれません。

そして、そう言うノーブルさはエートーベンのロマンスのような耳あたりのよい音楽でも、バルトークやベルクのような新しい音楽であっても感じられるものです。

そこには演奏効果を狙う華やかさとは全く縁がなく、静かに、そしてゆったりと歌い上げていくのがロスタルのスタイルです。

前回も少しふれたのですが、、戦時加算という「敗戦国日本」へのペナルティ条項の見直しを求めることなく70年に延長しくれたおかげで、新しくパブリック・ドメインに仲間入りをする音源は途絶えてしまいました。

しかし、それまでは毎年新しく仲間入りをするパブリック・ドメインをフォローするだけで精一杯だったのが、その「改悪」のおかげでロスタルのような人物とも出会うことが出来ました。

この世の中には「100%全て悪い」という出来事は存在しないようです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)