クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

バルトーク:ヴァイオリン協奏曲 第2番 Sz.112(Bartok:Violin Concerto No.2 in B Major, Sz.112)

(Vn)マックス・ロスタル:マルコム・サージェント指揮 ロンドン交響楽団 1951年録音(Max Rostal:(Con)Malcolms Sargent London Symphony Orchestra Recorded on 1951)

Bartok:Violin Concerto No.2 in B Major, Sz.112 [1.Allegro non troppo]

Bartok:Violin Concerto No.2 in B Major, Sz.112 [2.Andante tranquillo]

Bartok:Violin Concerto No.2 in B Major, Sz.112 [3.Allegro molto]

バルトークの驚嘆すべき構成力

古い時代の資料を見ていると、バルトークのヴァイオリン協奏曲は「ヴァイオリン協奏曲」とだけ記されていて、第1番とか第2番というナンバリングはされていません。何故ならば、バルトークが作曲したヴァイオリン協奏曲は1937年に着手し、翌38年に完成された1曲だけだと思われていたからです。

ところが、バルトークの死後10年近くが過ぎ去った1956年に一人の女流ヴァイオリニストがこの世を去り、彼女の遺品を整理している過程でバルトークから彼女におくられたヴァイオリン協奏曲の草稿が発見されたのです。その女流ヴァイオリニストとはシュティフ・ガイエルなる女性であり、バルトークが一時激しい思いを寄せていた人物として知られています。バルトークは彼女への思いを手紙の中で「これが貴方の示導動機です」と短い旋律を書き添えて、このヴァイオリン協奏曲を献呈していたのです。

残された記録によると、このヴァイオリン協奏曲は1907年に着手され、翌1908年に完成されていて、その草稿譜はシュティフ・ガイエルに贈られているのです。そして、1911年に、第1楽章だけが「肖像」というタイトルでひっそりと演奏されたことがあるようなのですが、結局はその協奏曲の存在はほとんど知られることなく埋もれてしまったのです。

確かに、この二人の関係は1908年2月のガイエルからの別れの手紙で終止符を打ったのですから、彼女にしてもこのような作品を献呈されて困ってしまったのでしょう。

しかし、それでもなお破棄することなく手元に大切に置いてくれたのは音楽家としての責務を自覚していたからでしょう。

ガイエルの死によって再発見されヴァイオリン協奏曲は1959年に出版され、作曲年代に従って「ヴァイオリン協奏曲第1番(遺作)」と命名されました。そして、それに従って、従来は「ヴァイオリン協奏曲」とされていた作品は「ヴァイオリン協奏曲第2番」とナンバリングされることになったのです。

- バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第1番(遺作)

- バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番

普通に考えれば、第1番の方に「遺作」と断り書きがつくのはおかしな話なのですが、それは上で述べたような事情に基づくものです。

もっとも、このようなことを知っていようが知らなかろうが、作品を聞く上ではどうでもいいことではあるのですが・・・。

なお、この現在では「第2番」とナンバリングされているヴァイオリン協奏曲には、大きな変動を経験した20世紀初頭の音楽界のあらゆる要素が、バルトークという偉大な作曲家のフィルターを通して取り込まれた音楽になっています。そこには12音技法による旋律も登場すれば民謡などによく登場する5音階も使われ、さらにはディアトニック音階や四分音を使ったかのような部分も登場するのです。

そして、驚くべきは、その様な新しい試みをものの見事なまでに古典的な均衡の中にまとめ上げている事です。

ですから、実際の音楽を耳にすれば、後の時代の「前衛」という名の「非音楽」のようなことにはなっていないのです。

まさに、バルトークこそは誰かが言ったように「20世紀という時代に多くの人が受けた衝撃」をもの見事なまでに受け取ってものの見事なまでに消化しつくした音楽家だったのです。

バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番

第1楽章:アレグロ・ノン・トロッポ(ソナタ形式)

冒頭部分は明らかに民謡的な5音階で始まります。そして、それに続く第1主題もこれまた明らかに5音階的です。しかし、続く第2主題は明らかに12音技法による旋律になっています。しかし、同時にそれはきわめて旋律的です。このあたりが、意だけあって心のない(もっとも、そう言う人たちは最初から心なんていらないと言うでしょうが)音楽家達とバルトークを大きく隔てるポイントなのでしょう。

展開部にはいると、いよいよヴァイオリンの名人芸が遺憾なく発揮され、カデンツァの部分では4分音的な動きも見せるのですが、それもまたアロイス・ハーバが提唱したような理屈としての4分音組織とはおもむきは全く異なっています。

第2楽章:アンダンテ・トランクイロ(変奏曲形式)

主題と7つの変奏から成り立っている楽章です。主題は民謡的な穏やかさをもっているように見えるのですが、低声部では12音的な音列が使われています。変奏は、独奏ヴァイオリンがリズムを細分化したり、ハープと対話をしたり、カノン風に展開したりと多彩に展開されています。

第3楽章:アレグロ・モルト(ソナタ形式?)

民族舞踏風の活気に満ちた音楽になっています。この楽章はソナタ形式によっているのですが、そこで使われる主題は全て第1楽章の第1主題、第2主題を変形したものになっています。

これはかなり珍しい形式であり、見方によってはかなり自由度の高い第1楽章の変奏形式とも見ることが可能です。

しかしながら、その様に自由に振る舞いながら、全体はきわめて緊密な統一感のもとにまとめられていることは聞けば誰でも分かることです。

バルトークの驚嘆すべき構成力に驚かされるのみです。

基本はロマンティシズムなのでしょうか

「マックス・ロスタル」というヴァイオリニストはすでに幾つかの録音を紹介してきました。今の時代となってみればほとんど忘却の彼方に沈んでいる演奏家です。しかし、知る人は知るという存在だったようで、クライスラーやティボー、アドルフ・ブッシュなどと肩を並べる存在だという人も多かったようです。

しかし、それだけのヴァイオリニストが今となってはほとんどの人の記憶から薄れてきているのは何故かと言えば、それは活動の軸足を早々と「演奏活動」から「教育活動」に移したことが原因だったようです。

そう言えば、カルショーは昔の偉大な演奏家たちはお金には全く無頓着だっと回顧して、明け透けに「レーベル側にとってはとてもお買い得だった」と述べていました。

しかし、偉大なマエストロたちの次の世代は次第に変わっていったと嘆いています。

カルショー曰く、「若い世代のものたちが自分に自信を持っていて、現金こそが重要でお世辞などはその代わりにはならないと思っている」

しかし、やはりいつの時代にも古い男はいるもので、その典型の一人がこのロスタルでした。ロスタルは音楽を手段として社会的な名声を求める立場からは遠く離れ、ひたすら音楽そのものを愛し続けた人になろうとした数少ない存在でした。

クラシック音楽の世界も少しずつ「ビジネスの世界」に変わりつつある事を拒否して、活動の重心を演奏から教育にかえていったのです。

ですから、演奏家としてのロスタルはあまり語られなくても、名教師としてのロスタルの存在は大きかったようです。

彼自身がアルノルト・ロゼやカール・フレッシュに学んでいるのですが、その系譜をアマデウス弦楽四重奏団のメンバーやベルリン・フィルやウィーンフィルなどの著名なオーケストラのコンマスを務めた演奏家へと受け継がせています。もちろん、ソリストに関してもイヴリー・ギトリスやトマス・ツェートマイアー、ウート・ウーギ等の数多くの教え子がいます。

ですから、彼は最後まで演奏家としての知名度は低かったようで、そう言う彼を無視する多くの聴衆のあり方に怒りの言葉を向けている評論家も多かったようです。

また、彼のもう一つの業績として、数多くの同時代の作曲家の作品を取り上げて、多くの若手作曲家がコンサート・プログラムでその地位を獲得するのを助けた事も忘れてはいけないようです。

そう言う活動も含めて、彼は演奏家としての名声よりも多くの若者に音楽の素晴らしさを伝えることの方に多くのインセンティブを感じていた演奏家でした。

しかし、数は多くはないのですが、残された録音を聞くと、彼をクライスラーやティボー、アドルフ・ブッシュなどと肩を並べる存在だと言う人がいることに何の不思議も感じません。

彼の演奏は常に誠実であり、ノーブルであることはいうまでもないのですが、その根っこの部分には古き良き時代のロマンティシズムがあふれていることに気づかされます。

それは、ロマンティシズムとはあまり縁のなさそうなバルトークやベルグの協奏曲でも強く感じさせられます。

とりわけ、バルトークなどはここまでゆったりとしたテンポで歌い上げると、作品そのものが持つ凄みみたいなものがスポイルされているかもしれません。伴奏の方もそう言うロスタルのスタイルに合わせたのか、あまりにもゆったりとロスタルに寄りそっているのでますますその感が深くなります。

しかし、ヴァイオリンの腕は確かであり、ヴィルトゥオーゾ・ヴァイオリニストとしてもロスタルの姿がしっかりと刻み込まれています。そう言う意味では、スタンダードにはならなくても内に深いロマンティシズムを秘めたバルトークとしては、一つの到達点を示した演奏といえるのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

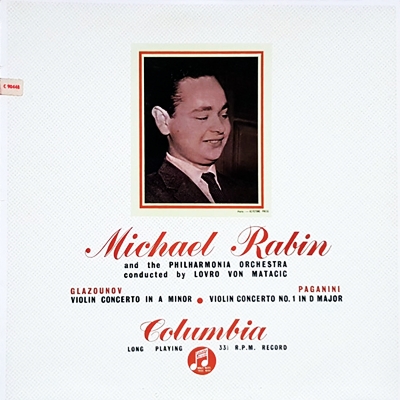

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)