クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

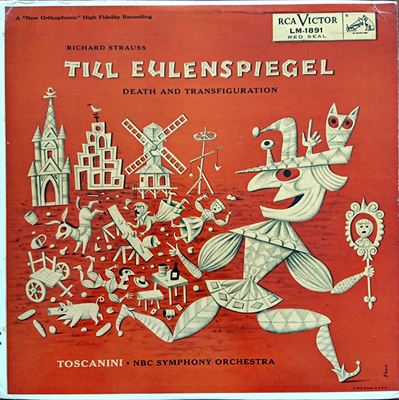

R.シュトラウス:交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」, Op.28(Richard Strauss:Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op.28)

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1952年11月4日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on November 4, 1952)

Richard Strauss:Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op.28

ロンド形式による昔の無頼の物語

さて、この交響詩のタイトルとなっているティルなる人物ですが、これは日本で言えば吉四六さんみたいな存在といえるのでしょうか、ドイツ人なら誰もが知っている伝説的な人物だそうです。14世紀に実在した靴職人という説もあれば、同時代に存在したであろう似たような人物像を集めて作られたのがティルだという説もあるそうです。

しかし、どちらにしても、どんな権力者に対しても平気でイタズラをふっかけては大騒ぎを引き起こす人物として多くの民衆に愛された人物であることは間違いありません。そして、このシュトラウスの交響詩の中では、最後につかまえられて裁判にかけられ、絞首刑となって最期をむかえるのですが、伝説の方では病で静かな最期をむかえるという言い伝えもあるそうです。

シュトラウスは、この作品のことを「ロンド形式による昔の無頼の物語」と呼んでいたそうですから、最後は病で静かに息を引き取ったのでは様にならないと思ったのでしょうか、劇的な絞首刑で最後を締めくくっています。

なお、この交響詩は他の作品と違って詳しい標題の解説がついていません。それは、あえて説明をつけくわえる必要がないほどにドイツ人にとってはよく知られた話だったからでしょう。

が、日本人にとってはそれほど既知な訳ではありませんので、最後にかんたんにティルのストーリーを記しておきます。

最初はバイオリンによる静かな旋律ではじまります。いわゆる昔話の「むかしむか・・・」にあたる導入部で、それ続いて有名な「その名はティル・オイレンシュピーゲル」というホルンの主題が登場します。

これで、いよいよ物語りが始まります。

(1)フルートやオーボエが市場のざわめきをあらわすと、そこへティルが登場して品物を蹴散らして大暴れをし、魔法の長靴を履いて逃走してしまいます。

(2)僧侶に化けたティルのいいかげんな説教に人々は真剣に聞きいるのですが、やがてティルは退屈をして大きなあくびをして(ヴァイオリンのソロ)僧侶はやめてしまいます。

(3)僧侶はやめて騎士に変装したティルは村の乙女たちを口説くのですがあっさりふられてしまい、怒ったティルは全人類への復讐を誓います。(ユニゾンによるホルンのフォルティッシモ)

(4)怒りの収まらないティルは次のねらいを俗物学者に定め議論をふっかけます。しかし、やがて言い負かされそうになると、再びホルンでティルのテーマが登場して、元気を取り戻したティルが大騒ぎを巻き起こします。(このあたりは音楽と標題がそれほど明確に結びつかないのですが、とにかくティルの大騒ぎを表しているようです)

(5)突如小太鼓が鳴り響くと、ティルはあっけなく逮捕されます。最初は裁判をあざ笑っていたティルですが、判決は絞首刑、さすがに怖くなってきます。しかし刑は執行され、ティルの断末魔の悲鳴が消えると音楽は再び静かになります。

音楽は再び冒頭の「むかしむか・・・」にあたる導入部のメロディが帰ってきて、さらに天国的な雰囲気の中でティルのテーマが姿を表します。そして、最後はティルの大笑いの中に曲を閉じます。

リヒャルト.シュトラウの作品は取り上げていたんだ

ふと気づいてみれば、トスカニーニがリヒャルト.シュトラウスの作品を録音しているではないですか。

最初は「ふーん」というくらいだったのですが、聞いてみればこれが実に素晴らしい演奏なので驚いてしまいました。とりわけ、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」なんかはキレキレの演奏です。「ドンファン」にはそこまでの凄みは感じないのですが、音楽が進むにつれて次第に気合いが入ってくる様子がはっきりと窺えます。

50年代初めの頃の録音ですから、おそらくは一発録りでしょう。さらに言えば、録音してから編集でオケのバランスを修正するなどということは不可能ですから、まさにこの録音で聞くことのできる音が録音現場でも鳴り響いていたということです。この切れ味の鋭さは、NBC交響楽団のただならぬ能力の凄さを実感させてくれます。

さらに、「死と変容」はライブ録音のようなのですが、フィナーレ近くにはトスカニーニらしいうなり声のようなものが聞こえるような気がします。微妙なので断言は出来ませんが、まさにそう言ううなり声がでるであろうくらいに気迫のこもった演奏です。

さらに、面白いというか面妖というか、何とも言えず不思議なのが「ドン・キホーテ」です。

独奏のチェロはNBC交響楽団の首席チェロ奏者のフランク・ミラーがつとめています。ならば、全体の主導権はトスカニーニが握ると思いきや(いや、名のあるチェリストだってトスカニーニは主導権を渡さないでしょう)、なんと、トスカニーニはソリストを前面に押し出してまるでチェロ協奏曲のような雰囲気にしようとしてるのです。しかし、その信じがたい「好待遇?」にフランク・ミラーの方が驚いて戸惑っているかのような雰囲気が伝わってきて、思わず、「頑張れフランク・ミラー!」といいたくなるような演奏です。

それにして、「いかなる形であろうとナチスと関わったものは全てナチス」だと言い切っていたトスカニーニがシュトラウスの作品をこれほども取り上げていたとはいささか驚きでした。

さらに驚かされたのは、どの演奏においても、そこには疑いもなく作品へのリスペクトがあることでした。

「第3帝国で演奏活動を行ったものは全てナチスである」というのもトスカニーニの言葉だったような気がします。そうであるならば、1933年に政権をにぎったナチスに請われて1935年まで「第三帝国音楽局総裁」になったシュトラウスなどは到底容認できる存在ではないはずです。

しかし、これら一連のシュトラウス作品の録音を聞くときにその様な否定的な感情は一切感じられません。

確かに、シュトラウスが音楽局総裁に就任したのは近親にユダヤ系の嫁がいたためで、その身を守るためにナチスに迎合したともいわれています。さらに、ナチスが反ユダヤの姿勢を強めていく中でユダヤ系作曲家の作品を葬ろうとする姿勢が鮮明になると、彼は身の危険を感じながらも最終的にはナチスと対立して総裁を辞任しています。

しかし、トスカニーニはそういうあれこれの事情があったとしても、彼はナチスと関わりのあった人物に対しては常に厳しい態度を取り続けていました。そのもっとも典型的な例がフルトヴェングラーに対する態度でしょう。

トスカニーニはフルトヴェングラーが非ナチ化裁判で無罪判決を受けて復帰を遂げても、彼をナチスと断じて、許すことはありませんでした。

確かに、シュトラウスは非ナチ化裁判で最終的に無罪となったものの、最後まで公的な場には姿をあらわすことが出来ませんでした。そこはフルトヴェングラーとは大きく異なります。とは言え、この対応の違いにはいささか違和感を感じざるを得ません。

このあたりを勘ぐってみれば、トスカニーニの「第3帝国で演奏活動を行ったものは全てナチスである」という発言はフルトヴェングラーを意識した発言だったのかもしれません。つまりは、フルトヴェングラーを強力なライバルとしてその動きを牽制したかったのかもしれません。

または、芸術的な創造物は一度世に出れば、それは創作者の手もとを離れ、その創作者の人格なども含めたあらゆる事を離れて評価されるべきだと考えていたのかもしれません。

確かに、創作物と創作者の人格を関連づければ、クラシック音楽のかなりの部分は演奏不能となってしまいます。(^^;

クラシック音楽の作曲家とは、ある人によれば「人格破綻者の群れ」だそうです。これを暴言と切って捨てることが出来ないのも一つの事実です。

まあ、トスカニーニの意図が奈辺にあったのかは推測の域は出ませんが、それでも彼の最晩年に、こういう良好な録音状態で素晴らしいシュトラウス作品の演奏が残ったことには感謝するしかありません。

よせられたコメント

2023-05-13:ToshI

- トスカニーニの「嫌ナチ」(こんな表現が正しいのか不確かですが)が徹底していたならば、ワーグナーの音楽などは真先にレパートリーから排除されそうなものですが、皆様ご存知の様に、トスカニーニの晩年に至るまでワーグナーはメインのレパートリーで在り続けましたから、件の発言はフルトヴェングラーへの当て擦りと思って良いでしょうね。シュトラウスの音楽は世の中をシニカルな視点で眺める姿勢が演奏する際に求められると自分は考えているのですが、その点においてトスカニーニの演奏は、フルトヴェングラーやカラヤンよりも好ましく思います。ただし、一番好きな演奏は、yung様に紹介して頂いたクレメンス・クラウスですね。いつか、サロメの全曲をupして頂ければと願っています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)