クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーヴェン:交響曲第8番 ヘ長調, Op.93

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 フランス国立放送管弦楽団 1952年2月録音

Beethoven:Symphony No.8 in F major, Op.93 [1.Allegro Vivace E Con Brio]

Beethoven:Symphony No.8 in F major, Op.93 [2.Allegretto Scherzando]

Beethoven:Symphony No.8 in F major, Op.93 [3.Tempo Di Menuetto]

Beethoven:Symphony No.8 in F major, Op.93 [4.Allegro Vivace]

谷間に咲く花、なんて言わないでください。

しかし、4番の方は、カルロス・クライバーによるすばらしい演奏によって、その真価が多くの人に知られるようになりました。それだけが原因とは思いませんが、最近ではけっこうな人気曲になっています。

たしかに、第一楽章の瞑想的な序奏部分から、第1主題が一気にはじけ出すところなど、もっと早くから人気が出ても不思議でない華やかな要素をもっています。

それに比べると、8番は地味なだけにますます影の薄さが目立ちます。

おまけに、交響曲の世界で8番という数字は、大曲、人気曲が多い数字です。

マーラーの8番は「千人の交響曲」というとんでもない大編成の曲です。

ブルックナーの8番についてはなんの説明もいりません。

シューベルトやドヴォルザークの8番は、ともに大変な人気曲です。

8番という数字は野球にたとえれば、3番、4番バッターに匹敵するようなスター選手が並んでいます。そんな中で、ベートーベンの8番はその番号通りの8番バッターです。これで守備位置がライトだったら最低です。

しかし、私の見るところ、彼は「8番、ライト」ではなく、守備の要であるショートかセカンドを守っているようです。

確かに、野球チーム「ベートーベン」を代表するスター選手ではありませんが、玄人をうならせる渋いプレーを確実にこなす「いぶし銀」の選手であることは間違いありません。

急に話がシビアになりますが、この作品の真価は、リズム動機による交響曲の構築という命題に対する、もう一つの解答だと言う点にあります。

もちろん、第1の解答は7番の交響曲ですが、この8番もそれに劣らぬすばらしい解答となっています。ただし、7番がこの上もなく華やかな解答だったのに対して、8番は分かる人にしか分からないと言う玄人好みの作品になっているところに、両者の違いがあります。

そして、「スター指揮者」と呼ばれるような人よりは、いわゆる「玄人好みの指揮者」の方が、この曲ですばらしい演奏を聞かせてくれると言うのも興味深い事実です。

フランスのオケならではの色気に溢れている 熱気と推進力は半端ではない

ホーレンシュタインとフランス国立放送管弦楽団とのベートーベンのライブ録音が手もとに二つあります。1952年に録音された第8番と1963年に録音された第1番です。

聞いてみて面白いのは第1番です。指揮者の気迫が凄くて、オケもまたその熱気に煽られて凄まじい集中力を発揮しています。あのヤナーチェクのシンフォニエッタのライブ録音と同じオケとは思えないほどです。

ただし、いわゆるフランスのオケならではの魅力には乏しいので、それに不満を感じる人がいるかもしれませんが、この熱気と推進力は半端ではありません。

おそらく、コンセルヴァトワールのようなオケだとこういう事は起こらないのでしょうが、そのあたりは放送局のオケと言うことで、そこまでの頑固な個性に凝り固まらず、それなりのニュートラルさを持っていると言うことでしょう。

ですから、フランスのオケならではの魅力が味わえるという点では52年の第8番のライブ録音の方が好ましいかもしれません。とりわけ第3楽章のホルンに独奏に代表されるような場面では、フランスのオケならではの色気に溢れていて、その色彩感の豊かさは見事なものです。

とは言え、そう言うことは分かっていながらも、それでも第1番の熱気は尋常ではありません。

そして、ライブ録音だけに、聞いている方としてはこの集中力が最後まで持つのかというハラハラドキドキ感がたまりません。いつか、どこかでズッコケルのではないかという危機感が常につきまとうだけに最後に近づいてくれば来るほど、いやいや、このままなんの事故も起こらずに終わるはずはないという思いが強くなりそのドキドキ感は増していきます。

しかし、ホーレンシュタインは見事に最後の最後までオケを引っ張っていってしまいました。最後の拍手喝采は、こちらもまた同じように拍手をしてしまったほどです。

まさに、恐るべしホーレンシュタインなのですが、おそらくはフランス国立放送管弦楽団とのつきあいも長くなり、スムーズに意志が通じ合える信頼関係を築き上げていたのかもしれません。

ただ一つ残念なのは、両方ともにライブ録音と言うことを割り引いても音質が今ひとつさえないことです。

特に、第1番の方は予想に反する熱演だったためか、強奏部分では明らかにピークアウトしていてリミッターがかかったような雰囲気になっています。この部分もきれいにおさまっていれば文句なしだと思うのですが、まあ、贅沢は言えないでしょうね。

よせられたコメント

2022-05-08:コタロー

- ホーレンシュタインの演奏は恥ずかしながら、初めて聴きます。軽妙洒脱でかつ音楽に力感を備えている点が、この演奏(ライヴ)の大きな魅力だと思いました。

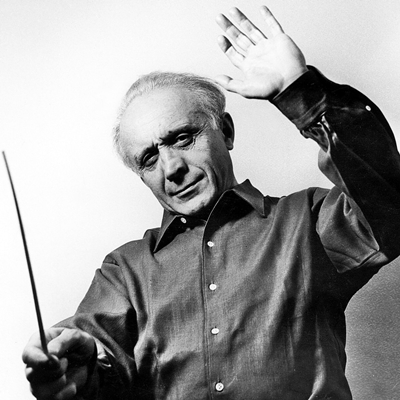

余談ですが、ホーレンシュタインは写真で見る限り、なかなかいい男ですね!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)