クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

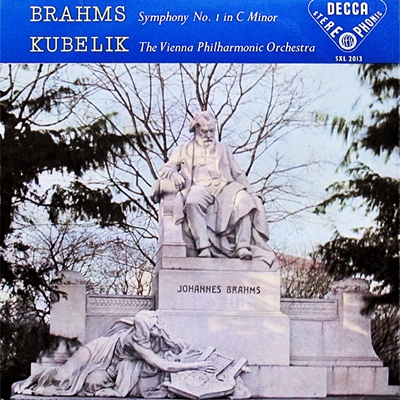

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ラファエル・クーベリック指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1957年9月23日~24日録音

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [1.Un poco sostenuto - Allegro]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [2.Andante sostenuto]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [3.Un poco allegretto e grazioso]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [4.Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

の交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

私は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

50年代のウィーンフィルによるブラームスを聴くべき演奏

クーベリックは1956年から1957年にかけてウィーン・フィルとブラームスの交響曲の全曲録音を行っています。

クーベリックにとってこの時期は、チェコからイギリスに亡命し、その後にシカゴ響での不遇の時代を過ごし、再びイギリスに戻ってコヴェント・ガーデン王立歌劇場の音楽監督をつとめていた時期でした。この時期にDeccaとの結びつきが多くなり、ウィーン・フィルとは随分多くの録音を残しています。

しかし、何故かこのブラームスの交響曲の録音はあまり話題になることはありません。何故ならば、多くの人はクーベリックのブラームスと言えばバイエルン放送交響楽団との録音を思い出してしまうからです。

さらに、ブラームスの交響曲という側面から見てみれば、この50年代というのはLPレコードが広く普及していくことで、SP盤の時代にはとんでもない大事業だった全曲録音というものが随分と垣根が低くなりました。ですから、この時代には数多くの大物を起用して各レーベルは積極的に録音を行ったために、そう言う大波の中ではクーベリックという名前はそれほど目立つものではなかったようです。

さらに言えば、クーベリックと言う指揮者は安易な効果を狙うことを潔しとせず、真っ正面から作品と向き合って外連味なく楽曲を構築するタイプです。良く言えば玄人好み、悪く言えば地味と言うことになります。どうしても、カラヤンのような人気を集めるのは向いていませんし、フルトヴェングラーやワルターのようなカリスマ性を発揮する時代は過ぎ去っていますし、さらに言えばセルやライナーのように極限までオケを絞り上げるには好人物にすぎました。

そこへ持ってきて、相手はウィーン・フィルです。

この世界でもっとも性悪なオーケストラは、クーベリックのような芸風にはあまり向いていないように思えます。要は、彼らは隙を見つけては指揮者の言うことを聞かないのです。おそらく、クーベリックは作品本来の姿を求めて丁寧に造形したいと思っているのでしょうが、ウィーンフィルのメンバーは隙あれば好き勝手に己の腕前を誇示しようとします。そして、それを咎めて駄目出しをすることはやはり難しかったのでしょう。

その意味では、彼が手兵のバイエルン放送交響楽団との録音では、オケは実に献身的にクーベリックの思いに応えています。おそらく、クーベリックの棒でブラームスを聴くならばファーストチョイスはやはりバイエルン放送交響楽団との録音でしょう。

しかし、音楽というのは不思議なもので、そのウィーンフィルの好き勝手が思わぬいい味を醸し出していることも事実なのです。ウィーンフィルから見れば、未だ40歳過ぎのクーベリックなどは鼻垂れ小僧に見えたのかもしれません。彼らにとってブラームスは我が町の作曲家であり、そことへの矜恃もあったでしょう。

おかげで、ある意味では50年代のウィーンフィルらしい響きが実現しています。

しかし、そう言う性悪のオケを相手にクーベリックも必死でブラームスの音楽を古典的な形式感の中に描き出そうと頑張っています。

それともう一つ、この時期のウィーンフィルのウィーンフィルらしい響きが、ステレオ録音で残されていることにはも感謝したいと思います。

そう言う意味では、これはクーベリックのブラームスと言うよりは、50年代のウィーンフィルによるブラームスを聴くものだと思った方がいいのかもしれません。

よせられたコメント

2021-12-07:joshua

- 高弦主体で低弦の厚みが感じにくい録音ですね。英デッカの録音でしょうか、明晰な音ではありますを、テンポが実際以上に速く感じられ、落ち着いた感動にはなりません。各楽器のピッチが時として悪いのは、取り直しが無かったのでは、と察せられますが、不惑に入りたてのクーベリックには進言しにくい雰囲気があったのかもしれません。同じ時期のクリップス指揮ウィーンは、もっと聞きやすかった記憶があります。10年後にはバルビさんが全集完成しますが、なかなかウィーンの良さが生きた演奏。バルビローリ晩年です。ジュリーニ80年代校半全集など、これに似てるかな、と。ベームは勿論いい。バーンスタインやアバードも出てきますが、年上のバーンスタインが上。4曲あるので、二番あたりでオケ指揮者共に味が出るかもしれませんね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)