クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

スメタナ:「我が祖国」より「モルダウ」

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年1月21日録音

Smetana:The Moldau from Ma Vlast

「我が祖国」=「モルダウ」+「その他大勢」・・・?

言ってみれば、「我が祖国」=「モルダウ」+「その他大勢」と言う数式が成り立ってしまうのがちょっと悲しい現実と言わざるをえません。でも、全曲を一度じっくりと耳を傾けてもらえれば、モルダウ以外の作品も「その他大勢」と片づけてしまうわけにはいかないことを誰しもが納得していただけると思います。

組曲「我が祖国」は以下の6曲から成り立っています。しかし、「組曲」と言っても、全曲は冒頭にハープで演奏される「高い城」のテーマが何度も繰り返されて、それが緩やかに全体を統一しています。

ですから、この冒頭のテーマをしっかりと耳に刻み込んでおいて、それがどのようにして再現されるのかに耳を傾けてみるのも面白いかもしれません。

第1曲「高い城」

「高い城」とは普通名詞ではなくて「固有名詞」です。(^^;これはチェコの人なら誰しもが知っている「年代記」に登場する「王妃リブシェの予言」というものに登場し、言ってみればチェコの「聖地」とも言うべき場所になっています。ですから、このテーマが全曲を統一する核となっているのも当然と言えば当然だと言えます。

第2曲「モルダウ」

クラシック音楽なんぞに全く興味がない人でもそのメロディは知っていると言うほどの超有名曲です。水源地の小さな水の滴りが大きな流れとなり、やがてその流れは聖地「高い城」の下を流れ去っていくという、極めて分かりやすい構成とその美しいメロディが人気の原因でしょう。

第3曲「シャールカ」

これまたチェコの年代記にある女傑シャールカの物語をテーマにしています。シャールカが盗賊の一味を罠にかけてとらえるまでの顛末をドラマティックに描いているそうです。

第4曲「ボヘミアの森と草原より」

ユング君はこの曲が大好きです。スメタナ自身も当初はこの曲で「我が祖国」の締めにしようと考えていたそうですが、それは十分に納得の出来る話です。牧歌的なメロディを様々にアレンジしながら美しいボヘミアの森と草原を表現したこの作品は、聞きようによっては編み目の粗い情緒だけの音楽のように聞こえなくもありませんが、その美しさには抗しがたい魅力があります。

第5曲「ターボル」

これは歴史上有名な「フス戦争」をテーマにしたもので、「汝ら神の戦士たち」というコラールが素材として用いられています。このコラールはフス派の戦士たちがテーマソングとしたもので、今のチェコ人にとっても涙を禁じ得ない音楽だそうです。(これはあくまでも人からの受け売り。チェコに行ったこともないしチェコ人の友人もいないので真偽のほどは確かめたことはありません。)スメタナはこのコラールを部分的に素材として使いながら、最後にそれらを統合して壮大なクライマックスを作りあげています。

第6曲「ブラニーク」

ブラニークとは、チェコ中央に聳える聖なる山の名前で、この山には「聖ヴァーツラフとその騎士たちが眠り、そして祖国の危機に際して再び立ち上がる」という伝承があるそうです。全体を締めくくるこの作品では前曲のコラールと高い城のテーマが効果的に使われて全体との統一感を保持しています。そして最後に「高い城」のテーマがかえってきて壮大なフィナーレを形作っていくのですが、それがあまりにも「見え見えでクサイ」と思っても、実際に耳にすると感動を禁じ得ないのは、スメタナの職人技のなせる事だと言わざるをえません。

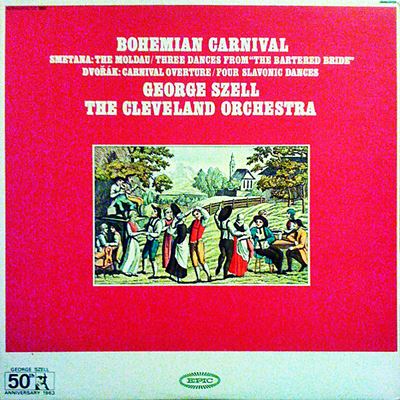

良い意味でも悪い意味でも「Bohemian Carnival」という看板には偽りのあるアルバム

フルトヴェングラーの「モルダウ」を紹介したときに「セルがクリーブランド管を指揮したモルダウもパブリック・ドメインになっているのではないですか?」というメールをいただきました。

セルの「モルダウ」なんてものはとっくの昔にアップしているつもりでいました。ところが、調べてみると古い時代のモノラル録音しか紹介していなくて、1963年のステレオ録音はアップしていないことに気づきました。

言うまでもなく、この音源はすでにパブリック・ドメインとなっています。1963年に「Bohemian Carnival」というタイトルで以下の曲目が収録されています。

- スメタナ:連作交響詩「我が祖国」より第2曲「モルダウ」

- スメタナ:歌劇「売られた花嫁」より

- ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」 Op.92

- ドヴォルザーク:スラブ舞曲より(4曲)

調べてみれば、このアルバムに収録されている作品はスラブ舞曲以外は未だにアップしていないではないですか!!

さらに、少し調べただけでも、すでにパブリック・ドメインとなっているセルの録音で未紹介の音源がまだまだ数多くあることに気づきました。

私にとってセルは特別な存在ですから、彼のパブリック・ドメインとなっている音源は出来る限り紹介したいと考えているので、もう少し詳しく調べてぼちぼちと追加していきたいと思います。

さて、この「Bohemian Carnival」というアルバムなのですが、これほど良い意味でも悪い意味でも「看板に偽り」のあるアルバムも珍しいでしょう。

考えてみればすぐに分かることなのですが、セル&クリーブランド管の組み合わせで、スメタナやドヴォルザークの作品がボヘミア的情緒に溢れた音楽として演奏されることなどあり得ないのです。それは、作品そのものがボヘミヤの民謡などを安易に引用して「民族的音楽だ!」等という姿勢を積極的に拒否しているのですから、それは当然と言えば当然です。

ですから、この録音にボヘミアンな情緒を期待する人にとっては全く不向きなアルバムと言うことになります。

しかし、しっかりとした伝統的な西洋音楽の語法に則った上で、民族的な感情を芸術的な領域にまで引き上げようとしたスメタナやドヴォルザークの本質に迫りたいならば、これほどに相応しい演奏と録音はありません。

もっとも、それが面白味に欠けるという人がいても、敢えてそれを否定する気もありません。

それもまた、彼らの作品に対する一つのスタンスであり、さらに言えばそう言うスタンスを受け入れるだけのキャパシティを持っていると言うことは作品の素晴らしさの証左でもあります。

よせられたコメント

2020-04-24:コタロー

- いよいよセルのステレオ録音の「モルダウ」がアップされましたね!厚く御礼申し上げます。

すでにアップされている1951年録音のモノラル盤と基本的なアプローチは変わりませんが、ステレオ録音の方は何といっても録音が鮮明で、セルの指揮もより円熟味が増して、この曲の中で次々に立ち現れる情景における音楽の魅力を的確に描き出している点が、実に見事だと思います。

それにしても、セルはこのようなスラヴ系の曲を取り上げると、一見整然とした音楽運びの中に曲への熱い共感がにじみ出ていてとても印象的ですね。

これは本当にすばらしい演奏です!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)