クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

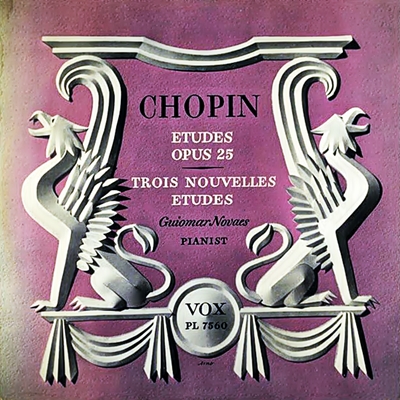

ショパン:練習曲集,Op.25(Chopin:Etudes, Op.25)

(P)ギオマール・ノヴァエス:1953年発行(Guiomar Novaes:Published in 1953)

Chopin:Etudes, Op.25 [1.Etude in A-flat major "Aeolian Harp"]

Chopin:Etudes, Op.25 [2.Etude in F minor "The Bees"]

Chopin:Etudes, Op.25 [3.Etude in F major "The Horseman"]

Chopin:Etudes, Op.25 [4.Etude in A minor "Paganini"]

Chopin:Etudes, Op.25 [5.Etude in E minor "Wrong Note"]

Chopin:Etudes, Op.25 [6.Etude in G-sharp minor "Thirds"]

Chopin:Etudes, Op.25 [7.Etude in C-sharp minor "Cello"]

Chopin:Etudes, Op.25 [8.Etude in D-flat major "Sixths"]

Chopin:Etudes, Op.25 [9.Etude in G-flat major "Butterfly"]

Chopin:Etudes, Op.25 [10.Etude in B minor "Octave"]

Chopin:Etudes, Op.25 [11.Etude in A minor "Winter Wind"]

Chopin:Etudes, Op.25 [12.Etude in C minor "Ocean"]

指の運動から芸術作品へと昇華

しかし、この練習曲は当時の練習曲が織っていたイメージとは全く異なり、それ故に多くの人が困惑したようです。ある人などは、外科医をかかえて弾かなければ指を痛めてしまうとまで書いていたようです。

確かに、練習曲はピアノの演奏技術を磨くために作られたものなのですから、ショパンの練習曲といえどもピアノの演奏技術に関わる問題を解決するために書かれていることは疑いがありません。しかし、ショパンの練習曲はそれだけにとどまらず、演奏者に対してメロディやリズム、ハーモニーなどが醸し出す寿著表現と言うことも大きな課題として提示しているのです。それ故に、彼の練習曲はたんなる指の運動だけでなく、素晴らしい芸術的表現を身につけることを練習者に求めるのです。

ロマン派の時代にはいると多くの作曲家はピアノ演奏における新しい表現を切り開いていくのですが、ショパンのピアノ演奏の特徴はレガート奏法を主体とした極めてデリケートな表現を求めたことです。そして、そう言う演奏法をこの練習曲にふんだんに取り入れているのです。

それこそが、ショパンの練習曲が当時の人にはなかなか理解されなかった点なのですが、それこそがショパンの練習曲をたんなる指の運動から芸術作品へと昇華させているのです。

- 第1番:変イ長調 作品25-1「エオリアン・ハープ」(アルペッジョのなかから旋律を浮かび上がらせる練習)

- 第2番]ヘ短調 作品25-2(異なるリズムの二本の旋律線プレストで!)

- 第3番:ヘ長調 作品25-3(微妙なタッチでアクセントや音型に変化を与える)

- 第4番:イ短調 作品25-4 (シンコペーションの上で旋律を弾き分ける))

- 第5番:ホ短調 作品25-5(スケルツォですね)

- 第6番:嬰ト短調 作品25-6(右手3度の練習曲、むっちゃムズイ!)

- 第7番:嬰ハ短調 作品25-7(夜想曲ですね。ビューロー曰く「フルートとチェロの二重奏」だそうな・・・)

- 第8番:変二長調 作品25-8 (右手の6度の練習曲)

- 第9番:変ト長調 作品25-9「蝶々」(一番短い作品です)

- 第10番:ロ短調 作品25-10 (両手のオクターブの練習曲)

- 第11番:イ短調作品25-11「木枯らし」(24曲中のベストワン!)

- 第12番:ハ短調作品25-12「大洋」(両手のアルペッジョの練習曲)

考え抜いた演奏

ギオマール・ノヴァエスはかなりまとまった数のショパン作品を録音しています。この時代を考えれば(今の時代も同じかも)当然と言えば当然なのかもしれませんが、やはり聞き手にとっては嬉しい事実です。

ノヴァエスは「ブラジルの偉大なピアニスト」といわれることもあり、「パンパスの女パデレフスキー」とよばれることも多かった人です。このパンパスとは言うまでもなく、ブラジル南部に広がる草原地帯のことです。幼い頃に育ったブラジルの風土や文化は彼女の心の奥深い部分に根を張っている事は否定できないでしょう。

しかし、10代半ばでパリに移り住み、パリ音楽院でイシドール・フィリップに学ぶ事でピアニストとしての基礎を固め、その後はアメリカを中心に、とりわけニューヨークを拠点に活動を行いましたから、音楽的には生まれ故郷のブラジルとの関わりはそれほど大きくはないと思われます。

ですから「パンパスの女パデレフスキー」という異名の「パンパス」の方は音楽的にはあまり影響はあたえておらず、重要なのは、「女パデレフスキー」の方でしょうか。つまり、彼女が19世のロマン主義的なピアニストを連想させる事の方が重要かもしれません。

つまりは、彼女の出発点はヴィルトゥオーゾ的ピアニストとしてのものであり、優れたテクニックで数多くの作品を楽々と弾きこなす存在だったと言うことです。

そして、何よりも丹念に旋律線を歌い込むピアニストで、それもまた同時に情緒過多になることなく無理のない歌い回しの枠を崩すことはありませんでした。

その前提として、彼女は考え抜くピアニストであったと言うことは忘れてはいけないでしょう。

確かに、彼女は実演において二度と同じようには演奏しなかったと言われるのですが、それは気のおもむくままに演奏したというのではなく、常に考え続けて、その考えたことを次のコンサートでは披露したと言うことなのです。

「考えるな、感じろ!」とはブルー・スリーの言葉ですが、クラシック音楽の世界では真逆で「感じるな、考えろ!」が基本とならなければいけません。感じるがままに演奏してものになるほどこの世界は単純ではありません。

ヴィルトゥオーゾ的ピアニストで「パンパスの女パデレフスキー」などという異名を奉られれば、いかにも感情のおもむくままにピアノを弾いていたような誤解を与えるのですが、彼女のベースは考え抜くことでした。

すでに紹介済みなのですが、セルやクレンペラーなどを従えて多くの協奏曲を演奏したり録音したのは、そう言う彼女の姿勢が高く評価されていたからです。

そして、録音されることを目的とした演奏であるならば、それまでの演奏活動の中で考え抜いた事の決算という意味をもっていたはずです。ですから、結果としてその演奏は高雅で情感溢れるものであり、時にはショパンのパッションが力強く描き出されたりもするのですが、かといってそれは鬼面人を驚かすようなものではありません。

そして、ショパンのように次から次へと新しい録音が登場してくるような世界では、その演奏が十分に魅力的であったとしても、その上に積み重なっていく大量の録音によっていつかは覆い尽くされ聞き手の視野から消えていくのが宿命みたいなものです。

おそらく、ショパンのような音楽は存命中のピアニストが一番有利なのでしょう。亡くなってしまえば、いつかは聞き手の視野から見えなくなっていくのが宿命です。もちろん、例えばコルトーのような例外はありますが。

それだけに、こういうサイトではそう言う埋もれた録音の山の中からノヴァエスのような存在を拾い出すのが大きな役割なのでしょう。

あらためて彼女のショパン演奏を聞けば、どれもこれも安心してショパンの世界に浸れる安定感と叙情性に溢れています。

よせられたコメント

2025-07-19:大原 直樹

- ノヴァエスを知ったのは数年前です。暫く忘れていましたが、リタイヤして時間ができたので色々振り返ることがあり、思い出したCDを棚から引っこ抜いてショパン(VOX CDX3 3501)を聴いていました。

きっかけはスルタノフが弾くショパンを聴いた時に音あるいは旋律の引き出し方に特徴があったからです(そのとき思い出したのはノヴァエスが弾くシューマンの子供の情景だったんですが)。

それで、どなたかノヴァエスのことに触れている方が何かアップしているんぢゃないか…と思い、おぢゃました次第です。

1970年代くらいから技術の均整がとれた隙のない演奏が好まれるようになって(?)、それがスタンダードになって定着している気がします。あなたの仰るところの考える演奏家は減ってしまったのかも知れません。または、聴衆の中に考えて楽しむのではない人の数が増え、それに支えられた多くの演奏者は麻痺し(?)、考えないか別のことを考える様になってしまったのかも知れません。

クラシック音楽は、考えて聴く(演奏できる人は演奏する)ことがあってこその「楽しみ」なのだと思いますが最近はちょっとつまらなくなってしまった気がします。

誤解か年齢による私の思い込みかも知れませんが。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)