クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K364

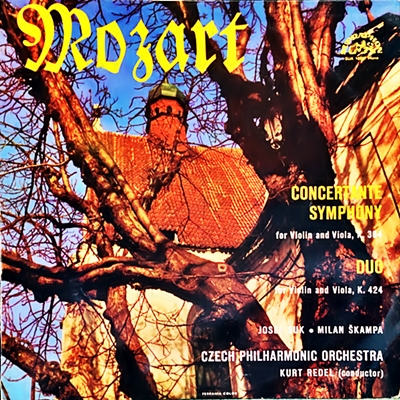

クルト・レーデル指揮 (Vn)ヨゼフ・スーク (Va)ミラン・シュカンバ チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1961年録音

Mozart:Sinfonia concertante in E-flat major, K.364/320d [1.Allegro maestoso]

Mozart:Sinfonia concertante in E-flat major, K.364/320d [2.Andante]

Mozart:Sinfonia concertante in E-flat major, K.364/320d [3.Presto]

痛切なる青春の音楽

さて、その没後200年の行事の中で、非常に印象に残っているシーンがあります。それは、ヨーロッパで制作されたモーツァルトの伝記ドラマだったと思うのですが、若きモーツァルトが失意の底で野良犬のように夜のウィーンをさまよい歩くシーンです。そこにかぶさるように流れてきた協奏交響曲の第2楽章の冒頭のメロディがこのシーンに見事なまでにマッチングしていました。

ドラマのBGMというのは安直に選択されることが多くて邪魔にしかならないことも多いのですが、その時ばかりは若きモーツァルトの痛切なまでの悲しみを見事に表現していて深く心に刻み込まれたシーンでした。

ところが、この冒頭のメロディは一度聞けば絶対に忘れないほどに魅力的なメロディなのに、そのメロディは楽章の冒頭に姿を現すだけで、その後は二度と姿を見せないことに恥ずかしながら最近になって気がつきました。

似たような形に変形されては何度も姿を現すのですが、あのメロディは完全な形では二度と姿を現さないのです。

もったいないといえばこれほどもったいない話はありません。しかし、その「奥ゆかしさ」というか「もどかしさ」がこの作品にいいようのない陰影をあたえているようです。

冒頭の部分で愛しき人の面影をしっかりと刻み込んでおいて、あとはその面影を求めて聞き手をさまよい歩かせるような風情です。

そして、時々その面影に似た人を見かけるのですが、それは似てはいてもいつも別人なのです。そして、音楽はその面影に二度と巡り会えないままに終わりを迎えます。

いかにモーツァルトといえども、青春というものがもつ悲しみをこれほどまでに甘く、そして痛切にえがききった作品はそうあるものではありません。

自然で肩の力のぬけた穏やかな演奏

私にとってこの作品の刷り込みはセル&クリーブランド管による録音でした。

何故ならば、この作品は青春というものがもつ悲しみを痛切に描ききっているのであって、それを彼らほど見事に演奏した例を他に知らないからです。おそらくこの作品の第2楽章ほどに、セルの透明感あふれるロマン性が刻み込まれた演奏はないでしょう。

しかし、長くクラシック音楽などと言うものを聞いているといろいろな演奏に出会います。そして、例えば、このレーデルとスーク&シュカンバのような演奏を聞くと、あのセルの録音は極めて特異な演奏であったことに嫌でも気づかざるを得ません。

あのセルの演奏ではヴァイオリンとヴィオラの独奏者はオーケストラの中のソロ・パートを担当しているだけで、間違ってもソリストと言うポジションにはいません。ですから、オーケストラ部分が終わってヴァイオリンとヴィオラのソロに入っても、それは完全のセルの支配下にいます。

その結果として、見事なまでの透明感に満ちた悲しみが描き出されるのです。

つまりは、セルにとってこの作品は「協奏交響曲」の「協奏」部分は完全に無視をされ、ヴァイオリンとヴィオラのソロ部分が多い管弦楽曲として把握しているのです。ですから、そこに現れる美しさはセルの徹底した主観性に基づいたもので、その演奏はその主観性を徹底的に客観的に表現したものだと言う複雑な論理の上に成り立っているのです。

そんな事が可能なのはセル&クリーブランド管意外に考えられません。

しかし、この作品を普通に「協奏交響曲」として捕らえれば、自然で肩の力のぬけた穏やかなレーデルとスークたちによる演奏は極めて妥当なものだと言えます。

レーデルがオーケストラ部分が終わってヴァイオリンとヴィオラの独奏部分にはいるときには、「さあ、どうぞ!」という感じで主導権をスークとシュカンバに手渡している様子が目に浮かぶようです。そして、ヴァイオリンとヴィオラの掛け合いにしても、そのバランスは当然の事ながら二人のソリストに任されています。

そのために、セルの演奏に耳慣れた私にしてみればヴィオラの自己主張が非常に強いように感じられて、なかなか面白いものだと楽しめました。

とは言っても、レーデルはソリストの伴奏だけに徹しているわけでなく、この作品はあくまでも「協奏交響曲」なのですから、オーケストラ部分ではレーデルなりの解釈で演奏していますから、ソリストとオーケストラがシームレスに繋がっているセル&クリーブランド管による録音とは明らかに雰囲気が違います。

しかし、これは「協奏交響曲」なのですから、その二つがシームレス繋がる方が特異なのです。

それにしても、モーツァルトほど壊れやすい音楽はないと言われるのですが、その音楽をあそこまで主観性を押し通しながら壊すことのなかったセルという男は、やはり尋常なる存在ではなかったのでしょう。

ただし、普通はこのレーデルたちのような演奏の方なのでしょう。これをセルを基準に「緩い」といっては気の毒です。

と書きながら、でもベームにしてもカラヤンにしても基本は指揮者優先で、「協奏交響曲」でありながら、ここまでソリストに主導権を渡している演奏は少ないような気もします。考えてみれば「協奏交響曲」というの不思議なスタイルです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)