クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 作品11

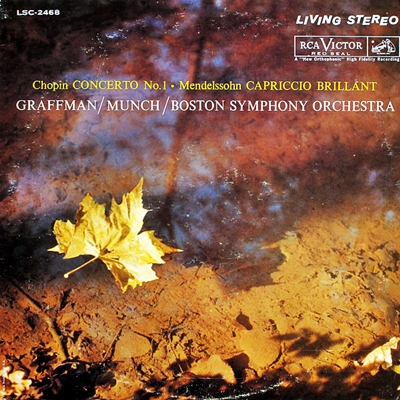

(P)ゲイリー・グラフマン シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1960年3月14日録音

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [1.Allegro maestoso]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [2.Larghetto]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [3.Rondo: Vivace]

告別のコンチェルト

1830年4月に創作に着手され、8月には完成をしています。初演は、同年の10月11日にワルシャワ国立歌劇場でショパン自身のピアノ演奏で行われました。この演奏会には当時のショパンが心からあこがれていたグワドコフスカも特別に出演をしています。

この作品の全編にわたって流れている「憧れへの追憶」のようなイメージは疑いもなく彼女への追憶がだぶっています。

ショパン自身は、この演奏会に憧れの彼女も出演したことで、大変な緊張感を感じたことを友人に語っています。しかし、演奏会そのものは大成功で、それに自信を得たショパンはよく11月の2日にウィーンに旅立ちます。

その後のショパンの人生はよく知られたように、この旅立ちが祖国ポーランドとの永遠の別れとなってしまいました。

そう意味で、この協奏曲は祖国ポーランドとの、そして憧れのグワドコフスカとの決別のコンチェルトとなったのです。

それから、この作品はピアノの独奏部分に対して、オーケストラパートがあまりにも貧弱であるとの指摘がされてきました。そのため、一時は多くの人がオーケストラパートに手を入れてきました。しかし最近はなんと言っても原典尊重ですから、素朴で質素なオリジナル版の方がピアノのパートがきれいに浮かび上がってくる、などの理由でそのような改変版はあまり使われなくなったようです。

それから、これまたどうでもいいことですが、私はこの作品を聞くと必ず思い出すイメージがあります。国境にかかる長い鉄橋を列車が通り過ぎていくイメージです。ここに、あの有名な第1楽章のピアノソロが被さってきます。

なぜかいつも浮かび上がってくる心象風景です。

こうやって若き才能は研かれ、育っていく

以下述べることはリストを愛する人にとっては「それは偏見だ!」と言われそうなのですが、それでもそれが私の率直な感想なので正直に書き付けておきます。

グラフマンのリスト演奏として、既に「パガニーニによる大練習曲 (1851年版)」と「The Virtuoso Liszt」という小品集をアップしてあります。そして、そこで「ショパンのような音楽だといささか違和感を感じる若き日のグラフマン直進性と鳴らしっぷりも、リストではそれほど気にはなりません。」と簡単に感想を書き付けておきました。

ただし、この感想はかなり昔に聞いたときの記憶をもとにしたものだったので、あらためて彼のショパンをじっくりと聞き直してみました。そして、聞き直してみて昔の記憶がはっきりと蘇ってきました。

そうです、ここで聞くことのできる若き日のグラフマンのショパンこそは、昨今あちこちで嫌になるほど聞かされた、ひたすら指だけ回る馬鹿ウマ若手のショパンの嚆矢でした。

ショパンという音楽は、このようなひたすらな直進性だけではどうにもならない部分があります。ショパンにあってリストに欠けていたもの、それは、おそらく音楽が持つ繊細さであり、その繊細さが醸し出す味わいでした。

そう言えばショパンはリストを恩人として尊敬しながらも、この天才はリストの音楽に関しては「味わいに欠ける」と切って捨てています。そして、リストが偉いのは、そう言う傲慢で青白い若者の言葉であっても、それが一定の真実を含んでいると思えば受け入れるべきところは受け入れて己の作風を変えていったことです。

それでもなお、リストの音楽は名人芸による直進性だけで勝負できる側面を色濃く持っています。

しかし、ショパンの音楽はそう言う指が回るだけの才能だけではどうしようもありません。

その辺りのことをメニューヒンは実に上手いこと表現して見せました。

「ショパンを一つの画期としてピアノは文学的な楽器になった。」

そう思ってグラフマンの手になるバラードなどを聴くとき、そこには欠落しているものの大きさに誰もが気がつくはずです。(気にならない人もいるかな・・・^^;)

ところが面白いなと思うのが、独奏曲ではその様な不満を強く感じたのに対して、それがコンチェルトになるとその様な不満は随分と緩和されるのです。

何故だろう、と考えてすぐに気がつくのは、サポートする指揮者の「偉さ」です。

「シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1960年3月14日録音」

なるほど、こうやって若き才能は研かれ、育っていくのでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)