クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15

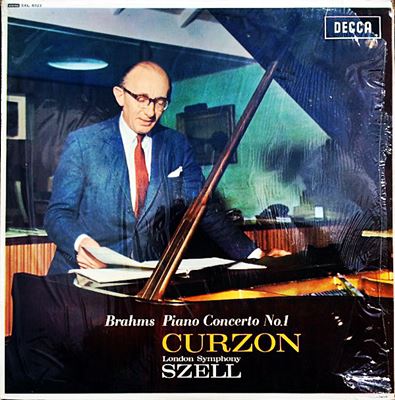

(P)カーゾン セル指揮 ロンドン交響楽団 1962年5月30日~6月1日録音

Brahms:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 「第2楽章」

Brahms:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 「第3楽章」

交響曲になりそこねた音楽?

諸説がありますが、この作品はピアノソナタとして着想されたと言われています。それが2台のピアノのための作品に変容し、やがてはその枠にも収まりきらずに、ブラームスはこれを素材として交響曲に仕立て上げようとします。しかし、その試みは挫折をし、結局はピアノ協奏曲という形式におさまったというのです。

実際、第1楽章などではピアノがオケと絡み合うような部分が少ないので、ピアノ伴奏付きの管弦楽曲という雰囲気です。これは、協奏曲と言えば巨匠の名人芸を見せるものと相場が決まっていただけに、当時の人にとっては違和感があったようです。そして、形式的には古典的なたたずまいを持っていたので、新しい音楽を求める進歩的な人々からもそっぽを向かれました。

言ってみれば、流行からも見放され、新しい物好きからも相手にされずで、初演に続くライプティッヒでの演奏会では至って評判が悪かったようです。

より正確に言えば、最悪と言って良い状態だったそうです。

伝えられる話によると演奏終了後に拍手をおくった聴衆はわずか3人だったそうで、その拍手も周囲の制止でかき消されたと言うことですから、ブルックナーの3番以上の悲惨な演奏会だったようです。おまけに、その演奏会のピアニストはブラームス自身だったのですからそのショックたるや大変なものだったようです。

打ちひしがれたブラームスはその後故郷のハンブルクに引きこもってしまったのですからそのショックの大きさがうかがえます。

しかし、初演に続くハンブルクでの演奏会ではそれなりの好評を博し、その後は演奏会を重ねるにつれて評価を高めていくことになりました。因縁のライプティッヒでも14年後に絶賛の拍手で迎えられることになったときのブラームスの胸中はいかばかりだったでしょう。

確かに、大規模なオーケストラを使った作品を書くのはこれが初めてだったので荒っぽい面が残っているのは否定できません。1番の交響曲と比較をすれば、その違いは一目瞭然です。

しかし、そう言う若さゆえの勢いみたいなものが感じ取れるのはブラームスの中ではこの作品ぐらいだけです。ユング君はそう言う荒削りの勢いみたいなものは結構好きなので、ブラームスの作品の中ではかなり「お気に入り」の部類に入る作品です。

豪快極まるブラームス

伝え聞くところによると、この録音の時のセルとカーゾンの関係は最悪だったそうです。どこで読んだのか記憶は曖昧なのですが、聞いてみれば、「なるほどそうだろうなぁ」と納得の演奏ではあります。

つまりは、以心伝心でお互いの気持ちが通じあったからと言って良い演奏ができるわけではない・・・という見本のようなものです。

その聞いた話では、録音の最初から最後までセルとカーゾンはいがみ合っているとしか思えないような最悪の関係で、オケのメンバーだけでなく、プロデューサーのカルーショーもかなり気をもんだとのことです。しかしながら、出来上がった演奏は最高のできばえというのですから、本当に音楽というものは、そして、とりわけコンチェルトというカテゴリは不思議なものです。

この演奏の最大の聞き所は、言うまでもなくこの両者の「緊張関係」が生み出す第1楽章の「軋み」にあります。

カーゾンというピアニストはパワーに任せてガンガン弾きまくるタイプではないのですが、ここでは結構勝負にいっています。セルの方は当然ながらそれを受けてオケを豪快にドライブしていますから、出来上がった音楽はまさに青春というものが持つ思い詰めたような激情と緊迫感が遺憾なく表現されています。

よく知られているように、この作品は複雑な経緯を経て生み出されています。

最初は3楽章構成のピアノソナタとして構想されたものの、やがては「ピアノ」という単一楽器の枠には収まりきらないことが分かり、それならと言うので「交響曲第1番」として発展させようと言うことになりました。しかしながら、交響曲と言うことになると、これまたよく知られているように彼の頭の上にはベートーベンが重くのしかかっていたので、結局はその重みにも耐えきれず、最後は一瞬の思いつきでピアノ協奏曲として完成したと曰く付きの作品です。

結果として、この協奏曲は「ピアノ助奏つきの交響曲」と呼ばれるようになるのですが、それ以上に、内面的には後の交響曲第1番との近しさを感じます。

吉田秀和氏が第1番の交響曲に「青春の澱」のようなものを感じるといったことは有名ですが、この協奏曲はそれ以上に「気張った感情」が感じ取れます。そして、そう言う「気張った感情」が最高にぶちまけられているのがこの録音です。

この録音の時、カーゾンは50歳過ぎ、セルも60歳過ぎだったのですが、実にもって「若い」もので、すっかり感心させられててしまいます。

しかし、第2楽章になると、これはカーゾンの繊細極まるピアノが本領を発揮しています。

カルーショーはどこかで、「カーゾンの繊細な音の素晴らしさを録音でとらえるのは空を飛ぶ鳥をつかまえるより難しい」と語っていたそうです。これを生で聞けた人は実に幸せだったことでしょう。そして、当然のことながら、カーゾンは第2楽章の流れで繊細さを前面に出して最終楽章も演奏していこうとします。ところが、セルはお構いなしにオケを豪快に鳴らしにいくのですから、まあ「仲良く」なれるわけがありません。

しかし、カーゾンはここではもうあえて勝負にはいかず、お互いがお互いの道を進み始めています。

こうなると、結果としてミスマッチが生じてうまくいかないのが普通なのですが聞いてみると、これはこれで「なるほど、これはピアノ助奏つきの交響曲だったなぁ」と妙に納得させられる雰囲気が楽しかったりします。

誰かがこの録音を評して「枝葉を全て取っ払って太い幹だけでできているような演奏」だと書いていました。さすがにそれは言いすぎだろうとは思ったのですが(^^;、しかし、この作品の持つ豪快な味を言い表すにはなかなか上手い表現だとは思いました。

好き嫌いはあって、こういう類の演奏は絶対に好きになれないという人もいるでしょうが、個人的には今もってこの作品のベストです。

最後に余談ですが、セルにとって数少ないピアニストの友人だったルドルフ・ゼルキンと喧嘩別れをしたのも、きっかけはこの作品の録音(1968年)だったそうです。

ですから、指揮者とピアニストにとってはこの作品は基本的に難しい作品なのでしょう。

ちなみに、カラヤンはこの作品を一度も録音していないそうです。

よせられたコメント

2013-03-10:シューベルティアン

- この作品の決定版と思って長いこと聞いていたので、…指揮者とソリストの関係がわるかったというのはまったく意外です。コンチェルトってのはそういうものでしょうか。

たしかにピアノとオケのふんいきに温度差がありますが、それは計算ずくのことだろうと思ってました。この演奏をあらためて聴いて、やはり見事な出来だといわずにおれません。これのあとでほかの演奏を聴くと、ピアノ部分はともかくオケが貧弱に聞こえてなりません。

2013-03-11:平井正名

- 最も聴きたかったカーゾン・セル盤をアップしていただいてありがとうございました。たっぷりあの素晴らしい2楽章を楽しませていただきました。

でも、この音楽は恐ろしい曲であることに、yung様のブログで気づかされました。これは協奏曲ではなく、対決曲(そんなものはないでしょうが)ではないかという思いにとりつかれています。

そこで、かつて購入したバレンボイム・ラトルのDVDを引っ張り出してみました。ラトルがベルリンフィル就任後、初のヨーロッパ公演のようで相手はバレンボイムですから申し分のないところです。一方、バレンボイムは指揮をしていますから、この若造、どれぐらいできるのかなという感じがありありとうかがえます。

そして、第3楽章のあの勝ち誇ったラトルの表情、そしてこれ以上はないと思うベルリンの響き、これにはさすがのバレンボイムも脱帽したようで、花束を贈られしぶしぶ愛嬌をふりまいているようでした。

なぜカラヤンはこの曲をやらなかったのか。さすがに素晴らしい指揮者・経営者だったのですね。

最後になり失礼ですが、ザバリッシュさんのご冥福を心よりお祈りいたします。

2013-03-21:ろば

- 3点です。

自分にはトンデモ演奏のたぐいに聴こえてしまいました。

ソリストもオケも自己主張が激しくて、音楽になっていないように感じます。

この曲ではギレリス&ヨッフム、オピッツ&デイヴィス、ワイセンベルク&ジュリーニ、アラウ&ジュリーニぐらいしか聴いていないのですが、カーゾン&セルは自分のコレクションには加わらないと思います。

しかし、自分が知らない世界はまだまだあるんだと感心しきりです。

2013-03-22:セル好き

- どうもストレスの溜まる演奏です。

確かにUK系のオケにしては前に出過ぎる感じです。

カーゾンにしてみればホームなのにアウエーになってしまったようです。

マスタリングでピアノを際立たせればちょっと聴きやすくなるかも。

ゼルキン/Ph.オーマンディー盤とかなら協奏曲らしいですがオケがまとまりすぎているかも。

この組み合わせの第2番はとにかく美しく名演だと思います。

2015-02-07:菊ぱぱ

- 何種類もの録音を聴いていますが私には最高の、胸すっきりの演奏です。

セルのシャープなリズムの刻み(モーツァルトでもそうですが必要で十分な音価とリズム)が心地よく、頼りないオケのバックではフラストレーションが溜まります。

この曲には強靭な管弦楽の響きが不可欠ですね。

カーゾンのピアノの音がもう少しクリアなら…最高!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)