クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)

ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1962年録音

Mussorgsky:Pictures At An Exhibition

今までの西洋音楽にはない構成

彼は西洋的な音楽語法を模倣するのではなく、むしろそれを拒絶し、ロシア的な精神を音楽の中に取り入れようとしました。

この「展覧会の絵」もガルトマンの絵にインスピレーションを得た10曲の作品の間にプロムナードと呼ばれる間奏曲風の短い曲を挟んで進行するといった、今までの西洋音楽にはない構成となっています。

よく言われることですが、聞き手はまるで展覧会の会場をゆっくりと歩みながら一枚一枚の絵を鑑賞しているような雰囲気が味わえます。

作品の構成は以下のようになっています。

「プロムナード」

1:「グノームス」

2:「古い城」

「プロムナード」

3:「チュイルリー公園」

4:「ヴィドロ」

「プロムナード」

5:「殻をつけたままのヒヨコのバレエ」

6:「ザムエル・ゴールデンベルクとシュミイレ」

「プロムナード」

7:「リモージュの市場」

8:「カタコムベ(ローマ人の墓地)」

9:「ニワトリの足に立つ小屋(ババヤーガ)」

10:「雄大な門(首都キエフにある)

驚くほどに精緻で知的なムソルグスキー

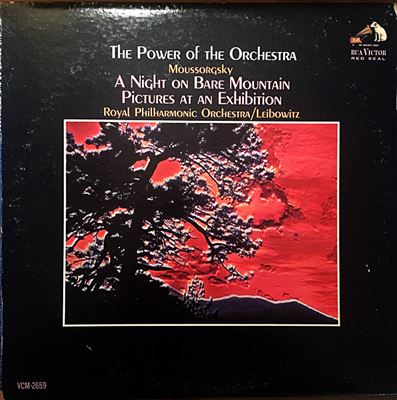

ルネ・レイボヴィッツ指揮とロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団によって録音された「展覧会の絵」と「禿山の一夜」は、一枚のアルバムにまとめられて「The Power Of The Orchestra」というタイトルが付けられてRCAからりりーすされました。

曲目が「展覧会の絵」と「禿山の一夜」で、タイトルが「The Power Of The Orchestra」なのですから、さぞやとんでもない「ブッチャキサウンド」が聞けるのかと思いきや、これがそれとは全く真逆、驚くほどに精緻で知的なムソルグスキーが展開されるのです。

考えてみれば指揮者がレイボヴィッツなのですから、そんな馬鹿げた音楽になるはずはないのです。にもかかわらずアルバムのタイトルを「The Power Of The Orchestra」としたレコード制作側のセンスは誉められたものではないでしょう。

ただし、そう言うタイトルをこ付けた理由は、納得は出来ないものの、幾つかの理由は思い当たります。

一つめは、これがとんでもないほどの優秀録音だと言うことです。

この当時のRCAはDeccaと提携関係を結んでいました。ですから、ヨーロッパでの録音に関してはRCAはDeccaの録音陣に丸投げをしていました。逆もまた真であって、Deccaもまたアメリカでの録音はRCAに丸投げをしていたようです。

このいい加減さが、後に提携関係が解消されたときに、音盤の権限がどちらにあるのかを仕分けるときに大きな混乱を招く要因となったようです。

ですから、この録音はRCAからリリースされたのですが実際に録音に携わったのはDeccaの録音陣であり、エンジニアはケネス・ウィルキンソン(Kenneth Wilkinson)だったのです。そして、数多くの優秀録音を残したウィルキンソンにとっても、このレイホヴィッツとの録音はとびきり優秀な一枚だったのです。

そして、そう言う極めつけの優秀録音が生み出す迫力のあるオーケストラの響きゆえに「The Power Of The Orchestra」というタイトルが閃いたのかもしれません。

しかし、そこで展開される音楽は驚くほどに知的なものであって、「The Power Of The Orchestra」と言うタイトルから誤解されるような勢いだけの音楽とは最も遠い位置にある音楽です。

おそらく、これほどに知的で精緻な「展覧会の絵」はなかなか他で聞けるものでないことだけは確かです。

もう一つの理由は、「禿山の一夜」の方は何ともいえずおどろおどろしい雰囲気になっている事です。そして、その雰囲気が何処か「The Power Of The Orchestra」というタイトルに結びついてしまったのかもしれません。

しかしながら、よく聞いてみれば、その「禿山の一夜」は怪しげな雰囲気にあふれているにもかかわらず「展覧会の絵」に劣る事がないほどの精緻な演奏なのです。

これは実に不思議な感覚を呼び起こすのですが、その原因はスコアに大幅な改変が加えられているからです。

「禿山の一夜」はすでに何曲かアップしてあるので聞き比べてもらえればすぐに分かると思うのですが、例えば、フリッツ・ライナー指揮&シカゴ交響楽団による真っ当なR=コルサコフ編の「禿山の一夜」と較べてみれば違う曲になっているのではないかと思うほどに改変されています。そして、その改変がもともとからしておどろおどろしいこの音楽をより一層妖しいものにしてしまっているのです。

しかい、誤解の無いように言い添えておきますが、その妖しさが実に精緻に表現されているのこの録音の特徴です。

これは考えてみれば不思議な話です。

何故ならば、この時代にあってレイボヴィッツと言えば「新即物主義」の旗手の一人とも言うべき存在だったからです。それは、彼が同じロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団と録音したベートーベンの交響曲全集を聞けばすぐに納得がいくはずです。

何よりも作曲家の意図を尊重することを原理原則とする指揮者が、何故か「禿山の一夜」にかんしてだけは信じがたいほどの改変を行っているのです。

しかしながら、さらにじっくりと考えてみれば、この「禿山の一夜」はもともとがリムスキー=コルサコフによって編曲されたものでした。最近になってムソルグスキー自身の手になる原典版が発見されたようなのですが、この時代にはリムスキー=コルサコフによって編曲されたヴァージョンを使用するのが一般的でした。

そして、おそらく、レイホヴィッツにしてみればラヴェル編曲による「展覧会の絵」は我慢は出来ても、リムスキー=コルサコフ編曲による「禿山の一夜」には我慢できない部分があったのでしょう。それ故に、「禿山の一夜」にかんしては、よりムソルグスキー自身の意図に近いと思われる形に書き直したのだとすれば、彼の「新即物主義」という原理・原則とも矛盾しないことになります。

もっともも、そんな小難しいことなどは考えなくても、聞いてみてこれほど面白い「禿山の一夜」はないのですから、要はそれだけで十分なのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)

[2025-12-09]

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)