Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

[2024-09-17]・・・ヨハン・シュトラウス:ワルツ「春の声」,op.410(Johann Strauss:Voices of Spring Op.410)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1962年録音(Jascha Horenstein:Vienna State Opera Orchestra Recorded on December, 1962)ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。 ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲 ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」,...

[2024-09-15]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲 第13番 ニ短調 K.173(Mozart:String Quartet No.13 in D minor, K.17)

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

[2024-09-13]・・・ハイドン:弦楽四重奏曲 ヘ短調, Op.20, No.4, Hob.3:34(Haydn:String Quartet No.27 in D major, Op.20, No.4, Hob.3:34)

プロ・アルテ弦楽四重奏団:1935年11月18日録音(Pro Arte String Quartet Recorded on November 18, 1935)プロ・アルテ弦楽四重奏団は今も活動を続けています。しかし、ここで紹介しているハイドンの録音は1930年代に行われたものです。 これは考えてみればすごいことです。当然のことながら1930年代にハイドンの録音を行ったメンバーが今も存命で活動を...

[2024-09-10]・・・ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調, Op.83(Brahms:Piano Concerto No.2 in B-flat major, Op.83)

(P)ゲザ・アンダ:フェレンツ・フリッチャイ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年5月9日~12日録音(Geza Anda:(Con)Ferenc Fricsay Berliner Philharmonisches Orchester Recorded on May 9-12, 1960)フリッチャイといえば白血病によって死線をさまよい、そのことが彼の音楽に大きな影響を与えたとよく言われます。 確かに彼自身もその経験について次のように語っていました。 何がよくて何が悪いか、なぜ自分は音楽家 になったか、他の人間を指揮する...

[2024-09-08]・・・タルティーニ:悪魔のトリル(ヴュータン編)(Tartini:Violin Sonata in G minor, "Le trille du diable"(Arr.Vieuxtemps)

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(Vn)フランコ・ノヴェロ エンニオ・ジェレッリ指揮 RAIトリノ交響楽団 1956年録音(Vasa Prihoda:(Vn)Franco Novello (Con)Ennio Gerelli Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Recorded on 1956)プシホダは晩年になるとすっかり衰えてしまって往時のかけらも残っていなかった、などといわれるのですが、このタルティーニやヴィオッティ、ヴィターリの演奏などを聞くと決してそんなことはないよね、思ってしまいます。 今では全く聞かれなくなったスタ...

[2024-09-06]・・・グリーグ:ピアノ・ソナタ ホ短調, op.7(Grieg:Piano Sonata in E minor, Op.7)

(P)アルド・チッコリーニ:1964年12月28日~29日録音(Aldo Ciccolini:Recorded on December 28-29, 1964)チッコリーニという人は非常に息の長い演奏家でした。 2015年に89才でこの世を去るのですが、その直前まで現役のピアニストとして活動をしていました。晩年は日本とも縁が深く、毎年のように来日公演を行っていて、90才を迎える2016年にも公演...

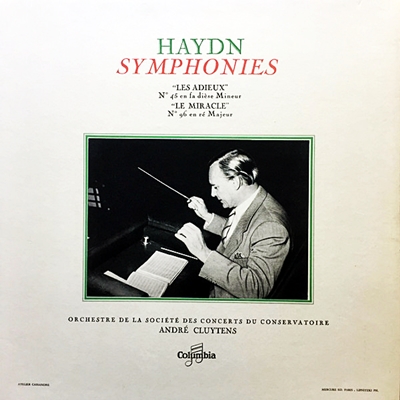

[2024-09-04]・・・ハイドン:交響曲第96番ニ長調 「奇蹟」(Haydn:Symphony No.96 in D major Hob.I:96 "The Miracle")

アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1955年10月9日~10日録音(Andre Cluytens:Orchestre de la Societe des Concerts du Conservatoire Recorded on June 9-10, 1955)クリュイタンスがコンセルヴァトワールのオケを指揮して演奏するハイドンというものがどのような音楽になるのか、私の頭の中では今一つうまくイメージができませんでした。 ハイドンの交響曲というのはハイドンという超一流の職人の手による結晶のような音...

[2024-09-02]・・・モーツァルト:弦楽四重奏曲 第12番 変ロ長調 K.172(Mozart:String Quartet No.12 in B-flat major, K.172)

パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)パスカル弦楽四重奏団によるベートーベンの全集に対して「ラテン的な気質からベートーベンを眺めればどう映るかを私たちに提示している」と書きました。確かに、それは間違いではないのですが、最近になってその言葉に微妙な違和感を覚えるようになりました。...

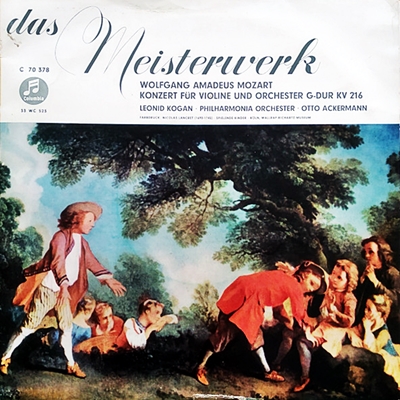

[2024-08-31]・・・モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216(Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216)

(Vn)レオニード・コーガン:オットー・アッカーマン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1956年録音(Leonid Kogan:(Con)Otto Ackermann Philharmonia Orchestra Recorded on 1955)このバッハの協奏曲(2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043)を、指揮者とオケを違えた2種類の録音を発見しました。 ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音 オットー・アッカーマン指揮...

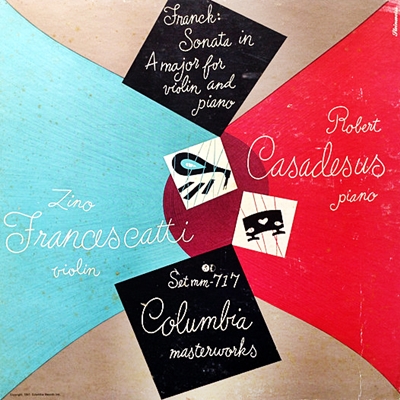

[2024-08-29]・・・ドビュッシー:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ト短調(Debussy:Sonate pour violon et piano in G minor)

(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッテ 1946年4月26日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Recorded on April 26, 1946)フランチェスカッティは協奏曲おいては伴奏指揮者を選ぶということを書きました。 それでは、室内楽ではどうだったのかと調べてみれば、それはもう「選ぶ」どころの話ではなく、まさにロベルト・カサドシュ一択といっていいほどの偏りを見せています。 ...