Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

[2019-07-29]・・・ベートーベン:交響曲第5番ハ短調 作品67「運命」

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ウィーン交響楽団 1958年2月23日~26日録音1958年に、オッテルローは馴染みのウィーン響とベートーベンの5番を、そして手兵のハーグ・レジデンティ管弦楽団と8番を録音しています。一応はステレオ録音であるというのは有り難い話ですが、クオリティ的にはステレオという録音を開拓していったレー...

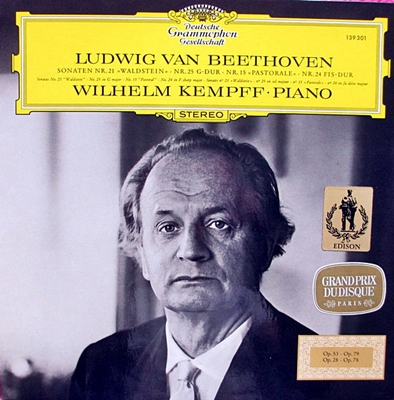

[2019-07-28]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第25番 ト長調 Op.79

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年9月15日~18日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-07-26]・・・バッハ:管弦楽組曲第4番 ニ長調 BWV1069

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1962年録音50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

[2019-07-24]・・・ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1959年4月23日~24日録音この第8番は1959年の録音で、さらに言えばステレオ録音です。そう言うこともあってか、50年代の初めにモノラルで録音したときのハーグ・レジデンティ管弦楽団の響きとは、いささか趣が異なっています。さらに言えば、随分と控えめな表現ではあったので...

[2019-07-23]・・・ベートーベン:ヴァイオリンソナタ 第6番 イ長調 Op.30-1

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ (P)ロベール・カサドシュ 1961年10月2日~7日録音一応私も「アクセス解析」なるものをしているのですが、それを見ると、「室内楽作品」は人気がなくて、逆に「オーケストラ作品」は人気が高いと言う傾向が見て取れます。 それ以外には、「有名作品」は人気が高くて「マイナー作品」は人気がないとか、「有...

[2019-07-21]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1965年1月11日~12日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

[2019-07-20]・・・ヴィヴァルディ:ファゴット協奏曲第17番 ハ長調 RV.472

(Bassoon)シャーマン・ウォルト ジンプラー・シンフォニエッタ 1958年10月29日~30日録音ファゴット奏者というのはそれほど数多くはないようで、アマチュアのオケで演奏している人はよく他所のアマオケからも応援依頼が来るようです。ファゴットというのは基本的には地味な楽器であり、縁の下の力持ちなのですが、時と場合によっては「ここぞ!」と...

[2019-07-18]・・・ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ウィーン交響楽団 1953年2月22日~24日録音オッテルローの残した録音を眺めていると、ウィーン交響楽団との録音がたくさん残されていますから両者の関係は浅からぬものがあったのではないかと思われます。あくまでも私見ですが、マーラーの1番を録音した「ウィーン祝祭管弦楽団」という正体不明のオー...

[2019-07-17]・・・バッハ:管弦楽組曲第1番 ハ長調 BWV1066

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1962年録音50年代初頭の彼らの演奏には粗さはあっても、その時代でしか為し得なかった魅力を持っていました。しかし、この62年にまとめて録音されたバッハの管弦楽組曲の全集ではそう言う粗さのようなものはすっかり影をひそめて演奏の完成度はとても高くなっていま...

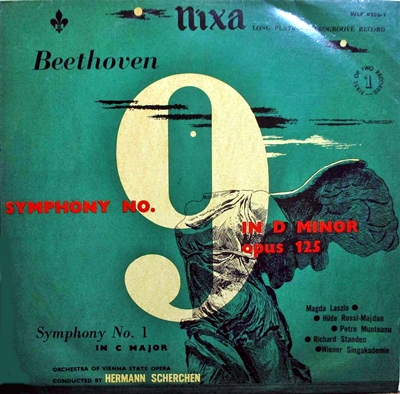

[2019-07-15]・・・ベートーベン:交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱」

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽 (S)マグダ・ラースロ (A)ヒルデ・レッスル=マイダン (T)ペトレ・ムンテアヌ (Bass)リヒャルト・シュタンデン ウィーン・アカデミー合唱団 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1953年7月録音ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク...