クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13

(P)クラウディオ・アラウ 1963年9月録音

Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique" [1.Grave - Allegro di molto e con brio]

Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique" [2.Adagio cantabile]

Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique" [3.Rondo. Allegro]

揺れ動くダイナミックな感情の表現に自らの進むべき道を見いだした

そして、その事は、ベートーベン自身がこのソナタに「Grande Sonate Pathetique」というタイトルをつけて出版したことからも明らかです。

もちろん、これ以外のピアノソナタにもタイトルはついているのですが、その大部分はベートーベン以外の人が勝手につけたものです。

ベートーベン自身がタイトルを与えたのはこの「悲愴」と作品81aの「告別」だけです。

ベートーベンが初期ソナタの総決算として書いたこのソナタに「Pathetique(悲愴)」という感情的なタイトルをつけた背景には、ダイナミックに動き始めた社会の変化があったことは明らかです。

人々は与えられた封建的な秩序の中で静かに美しい均衡を保って生きていく事を否定し、さらにはその秩序に異議申し立てを行ってそれを破壊し、よりダイナミックに揺れ動く率直な感情を大切にし始めたのです。

そして、ベートーベンもまた一連の初期ソナタの到達点として、スタティックな古典的均衡よりは、揺れ動くダイナミックな感情の表現に自らの進むべき道を見いだしたのです。

そう考えれば、彼がこのソナタに自分の手で「Grande Sonate Pathetique」とタイトルをつけたと言うことは、それは一つの「宣言」であった事が分かります。

冒頭の一度聞いたら絶対に忘れることのない動機がこの楽章全体の基礎になっていることは明らかです。この動機をもとにした序奏部が10小節にわたって展開され、その後早いパッセージの経過句をはさんで核心のソナタ部へ突入していきます。

悲愴、かつ幻想的な序奏部からソナタの核心へのこの一気の突入はきわめて印象的です。

その後、この動機は展開部やコーダの部分で繰り返しあらわれますが、それが結果としてある種の悲壮感が楽章全体をおおうこととなります。

それがベートーベン自身がこの作品に「悲愴」という表題をつけたゆえんです。

続くAdagio楽章は、それまでに彼が書いた数多くの緩徐楽章の中ではもっとも優美な音楽であり、ベートーベン自身によって冒頭に「cantabile」と指示が為されています。

しかし、この指示を忠実に守って演奏するのはそれほど容易くはないようです。

それは、その優美さを実現するためにはフレージングの豊かさが必要であり、それは音符の数が少ないからといって弾きとばしてしまえば、さらには自分勝手な思い入れだけで演奏したのでは台無しになってしまうからです。

ここに聞ける悲壮感は後期の作品における、心の奥底を揺さぶるような性質のものではありません。

長い人生を生きたものが苦さと諦観の彼方に吐き出す悲しみではなく、それはあくまでも若者が持つところの悲壮感です。

しかしながら、後期のベートーベンの作品は後期のベートーベンにしか書けなかったように、この作品もまた若きベートーベンにしか書けなかった作品です。ここにあるのは疑いもなく「青春」というものがもつメランコリーであり、それ故に、年を重ねた人間にはかけない音楽です。

また、ローゼン先生の言によれば、出版社はベートーベンの「アクセント」と「スタカート」の指示を正確に読み取って区別する注意力を最後まで保持できなかったようです。

そして、このソナタの自筆譜が既に失われているために、出版譜に含まれている様々な不都合の訂正は演奏家の義務と言うことになります。それは、どれほど新しい版の楽譜が出版されたとしても、自筆譜が失われている以上は、それを頭から無批判に受け入れることは許されないのです。

なお、最後のアレグロ楽章は主調であるハ短調で書かれているのですが、それもまた中期以降の悲劇性をもつことはなく、どちらかといえば長調の雰囲気が濃厚です。

このソナタがいかに初期ソナタにおける一つの到達点であったとしても、ベートーベンは未だロンド形式に壮大さを与えるところまでには至っていないのです。

- 第1楽章:クラーヴェ - アレグロ・ディ・モルト・エ・コン・ブリオ ハ短調 (ソナタ形式)

- 第2楽章:アダージョ・カンタービレ 変イ長調 (3部形式)

- 第3楽章:アレグロ ハ短調 (ロンド形式)

アラウという人はドイツの「型」を色濃く「伝承」しているピアニストと言えそうです

日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。

芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事の家に生まれた子供は物心が付く前から徹底的に仕込まれることでその芸の世界を次に繋いでいきます。ですから、伝えるべき子供がいないときには、「芸養子」を迎えてその芸を継がせるのです。

アラウという人の出自を見てみると、彼もまた「芸養子」みたいな存在だと思わせられました。

彼は幼くしてリストの弟子であったクラウゼの家に住み込み、そのクラウゼからドイツ的な伝統の全てを注ぎ込まれて養成されたピアニストです。ですから、出身はアルゼンチンですが、ピアニストとしての系譜は誰よりも純粋に培養されたドイツ的なピアニストでした。

まるでドイツという国の「芸養子」みたいな存在です。

彼の中には、良くも悪くも、「伝統的なドイツ」が誰よりも色濃く住み着いています。

言うまでもないことですが、楽譜に忠実な即物主義的な演奏はドイツの伝統ではありません。ですから、アラウの立ち位置はそんなところにはありません。

おそらく、伝統的なドイツから離れて、そう言う新しい波に即応していったのはどちらかと言えばバックハウスの方でした。

こんな事を書けば、バックハウスやケンプこそがドイツ的な伝統を受け継いだ正統派だと見なされてきたので、お前気は確かか?と言われそうです。

しかし、60年代の初頭に一気に録音されたアラウのベートーベン、ピアノソナタ全集をじっくり聞いてみて、なるほど伝統的なドイツが息づいているのはバックハウスではなくてアラウなんだと言うことに気づかされるのです。

言うまでもないことですが、芸事の伝統というのは学校の勉強のようなスタイルで伝わるものではありません。そうではなくて、そう言う伝統というのは劇場における継承として役者から役者へ、もしくは演奏家から演奏家へと引き継がれるものです。

そして、その継承される内容は理屈ではなくて一つの「型」として継承されていきます。そして、その継承される「型」には「Why」もなければ「Because」もないのが一般的です。

特に、その芸事の世界が「伝承芸能」ならば、「Why」という問いかけ自体が「悪」です。何故ならば、「伝承芸能」の世界において重要なことは「型」を「伝承」していくことであって、その「型」に自分なりのオリジナリティを加味するなどと言うことは「悪」でしかないからです。

それに対して、「伝統芸能」であるならば、取りあえずは「Why」という問いかけは封印した上で「型」を習得し、その習得した上で自分のオリジナリティを追求していくことが求められます。

「伝統芸能」と「伝承芸能」はよく同一視されるのですが、本質的には全く異なる世界です。

そして、西洋のクラシック音楽は言うまでもなく「伝統芸能」の世界ですから、「型」は大事ですが「型」からでることが最終的には求められます。

しかし、「伝承」の色合いが濃い演奏家というのもいます。

そう言う色分けで言えば、アラウという人はドイツの「型」を色濃く「伝承」しているピアニスト言えそうなのです。

この事に気づいたのは、チャールズ・ローゼンの「ベートーベンを読む」を見たことがきっかけでした。

このローゼン先生の本はピアノを実際に演奏しないものにとってはかなり難しいのですが、丹念に楽譜を追いながらあれこれの録音を聞いてみるといろいろな気づきがあって、なかなかに刺激的な一冊です。

そして、ローゼン先生はその著の中で、何カ所も「~という誘惑を演奏者にもたらす」という表現を使っています。

そして、そう言う誘惑にかられる部分でアラウはほとんど躊躇うことなく誘惑にかられています。

例えば、短い終止が要求されている場面では音を伸ばしたい要求にとらわれます。そうした方が、明らかに聞き手にとっては「終わった」と言うことが分かりやすいので親切ですし、演奏効果も上がるからです。

アラウもまた、そういう場面では、基本的に音を長めに伸ばして演奏を終えています。

例えば、緩徐楽章では、その悲劇性をはっきりさせるために必要以上に遅めのテンポを取る誘惑にかられるともローゼン先生は書いています。その方が悲劇性が高まり演奏効果が上がるからです。

アラウもまた、そう言う場面ではたっぷりとしたテンポでこの上もなく悲劇的な音楽に仕立てています。

そして、そうやってあれこれ聞いていてみて、そう言う誘惑にかられる場面でバックハウスは常に禁欲的なので驚かされました。

そして、なるほど、これが戦後のクラシック音楽を席巻した即物主義というものか、と再認識した次第です。

逆に言えば、そう言う演奏効果が上がる部分では、「楽譜はこうなっていても実際にはこういう風に演奏するモンなんだよ」というのが劇場で継承されてきた「型」、つまりは「伝統」なのだとこれまた再認識した次第なのです。

そして、バックハウスは「型」を捨ててスコアだけを便りにベートーベンを構築したのだとすれば、アラウは明らかに伝統に対して忠実な人だったと言わざるを得ないようなのです。

そして、クラシック音楽の演奏という行為は「伝承芸能」ではないのですから、そう言う「型」を守ることはマーラーが言ったような「怠惰の別名」になる危険性と背中合わせになります。

このアラウの全集録音が、そう言う危険性と背中合わせになりながらもギリギリのところで身をかわしているのか、それともかわしきれていないのかは聞き手にゆだねるしかありません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2024-04-24]

ベートーヴェン:ディアベリ変奏曲, Op.120(Beethoven:Variations Diabelli in C major, Op.120)(P)ジュリアス・カッチェン 1953年録音(Julius Katchen:Recorded on 1953)

[2024-04-22]

モーツァルト:弦楽四重奏曲第4番 ハ長調 K.157(Mozart:String Quartet No.4 in C major, K.157)パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)

[2024-04-20]

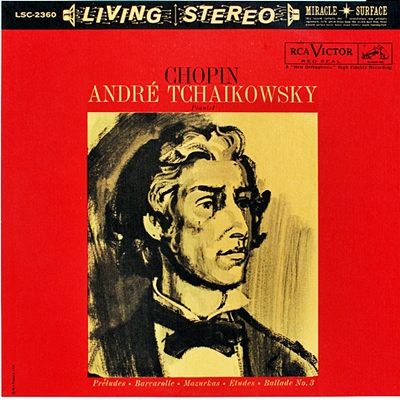

ショパン:バラード第3番 変イ長調, Op.47(Chopin:Ballade No.3 in A-flat major, Op.47)(P)アンドレ・チャイコフスキー:1959年3月10日~12日録音(Andre Tchaikowsky:Recorded on Recorded on March 10-12, 1959)

[2024-04-18]

エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調, Op.85(Elgar:Cello Concerto in E minor, Op.38)(Cello)アンドレ・ナヴァラ:サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1957年録音(Andre Navarra:(Con)Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on 1957)

[2024-04-16]

フランク:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ イ長調(Franck:Sonata for Violin and Piano in A major)(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッティ 1947年5月7日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Recorded on May 7, 1947)

[2024-04-14]

ベートーヴェン:序曲「コリオラン」, Op.62(Beethoven:Coriolan, Op.62)アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1945年6月1日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on June 1, 1945)

[2024-04-12]

モーツァルト:弦楽四重奏曲 第3番 ト長調 K.156/134b(Mozart:String Quartet No. 3 in G Major, K. 156)パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)

[2024-04-10]

ハイドン:弦楽四重奏曲第1番 変ロ長調「狩」,Op. 1, No. 1, Hob.III:1(Haydn:String Quartet No.1 in B-Flat Major, Op. 1, No.1, Hob.3:1, "La chasse" )プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June 5, 1938)

[2024-04-08]

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18(Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18)(P)ジェルジ・シャーンドル:アルトゥール・ロジンスキ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年1月2日録音(Gyorgy Sandor:(Con)Artur Rodzinski New York Philharmonic Recorded on January 2, 1946)

[2024-04-06]

シベリウス:交響的幻想曲「ポヒョラの娘」(Sibelius:Pohjola's Daughter - Symphonic Fantasy Op.49)カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年6月7日~8日録音(Karel Ancerl:The Czech Philharmonic Orchestra Recorded on June 7-8, 1962)