クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491

(P)ケンプ フェルディナント・ライトナー指揮 バンベルク交響楽団 1960年10月録音

Mozart:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491 「第1楽章」

Mozart:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491 「第2楽章」

Mozart:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491 「第3楽章」

暗く、そして暗く

モーツァルトと言えば「永遠の神童」というのが19世紀以来長く抱かれてきたイメージでした。可愛らしく美しい音楽をたくさん書いた作曲家というイメージです。もちろん、彼の作品の大部分を簡単に聞くことができるようになった60年代以降になるとそんなイメージは消し飛んでしまいました。しかし、それ以前の時代にあっては、そう言うイメージに相応しからぬ作品は演奏の機会も少なかったようです。今日的評価からすれば、このハ短調のコンチェルトはモーツァルトの全作品の中でもトップクラスの傑作に位置するはずです。

しかし、その作品のイメージは「永遠の神童」からは最も遠い位置に存在する音楽だったがゆえに、演奏される機会の少ない作品でした。

モーツァルトという男は時々、何かが舞い降りたかのように暗い情熱があふれ出します。ただし、その舞い降りるきっかけとなるのは私生活におけるあれこれの出来事とは全く無縁であって、彼の中にある音楽が一つの飛躍を遂げようとするときに、そのような暗い情熱があふれ出すように見えます。

ピアノ協奏曲の分野で言えば、それは第9番の「ジュノーム」であったり、20番のニ短調コンチェルトであったりするのですが、その際たるものがこのハ短調のコンチェルトです。これを聞いてしまうと、「ジュノーム」やニ短調コンチェルトでさえ、ただのメランコリーに思えてしまうほどです。

この時代の常識から言えば、冒頭の音楽は異形を通り越して異常です。

お金を払って予約演奏会に参加した聴衆は、この音楽が冒頭で鳴り響いたとき、いったいどんな表情をしたのでしょうか?・・・と、かのアインシュタインも問うています。

確かにオケは豪快に鳴り響いています。それはまるでシンフォニーであるかのように鳴り響くのですが、そこで描き出される世界に「楽しみ」はなく、どこまで行っても暗鬱です。暗く、そして暗く、暗鬱な世界を描き出していきます。

そして、この暗黒城のような世界へそっと寄り添うようにピアノのソロが入ってくる部分は、今日的感覚からすればとても美しく感じるのですが、18世紀の人々はどのように感じたのでしょうか?

しかし、そんな最初の戸惑いも第2楽章の慰めに満ちた音楽に出会うことでホットしたかもしれません。ピアノに寄り添う管楽器の響きは深い憂愁に満ちていて、やっとの事で暗黒世界から浮かび上がったような気分にさせられたことでしょう。

これで最後の楽章がそれなりの愉快さで締めくくられれば、最初の異形も一つの趣向と笑ってすませられたことでしょう。おそらく予約演奏会参加した人々はそうなることを信じて疑わなかったはずです。

ところが、始まった音楽は最初の音楽を上回るほどに暗鬱な変奏曲形式だったのです。

確かにここではピアノの素晴らしい名人芸が披露されています。聞くところによると、残されている自筆譜のピアノパートにはモーツァルトにしては珍しく何度も書き直しの跡が残されていているそうです。

しかし、明らかに、当時のウィーンの聴衆が求めたピアノの名人芸はこのようなものではありませんでした。

救いは、同じ日に演奏されたもう一つのコンチェルトがイ長調のコンチェルト(23番)だったことでしょう。こちらは、上手にヴェールをまとうことで「自分の品位を落とさずに聴衆の意を迎えることに成功(アインシュタイン)」しているからです。おかげで、こんな作品を発表しながらも、この時点ではまだウィーンの聴衆のご機嫌を損ねることはなったようです。

しかし、このハ短調のコンチェルトではイ長調のコンチェルトのようなヴェールは脱ぎ捨てて、モーツァルトの暗い情熱が爆発しています。そして、この爆発によってもたらされた飛躍によって、やがてモーツァルトはウィーンの聴衆から完全に見捨てられることになってしまいます。

モーツァルトほどの才能があれば、何の苦労もしないで当時の聴衆のご機嫌を取ることはできたはずです。多くの凡庸な作曲家たちがウィーンの聴衆の意に沿わんとして悪戦苦闘しているときに、モーツァルトは鼻歌交じりでゲームをしながら、彼らが気に入るような音楽を楽々と書き上げることができたのです。

ところが、そんな男の前に、なぜか誰もが気づきもしないような音楽上の課題が舞い降りてしまったのです。そして、そう言う課題が舞い降りてくれば、その課題と血みどろで取り組まないと気がすまないのがモーツァルトという男でした。み始めて、その結果として書き上げたのがハ短調のコンチェルトだったのです。

外から押しつけられた苦労は人を歪にさせますが、誰もが気づきもしないようなところに本当の苦労を見いだす人は自己を大きく成長させます。

確か、小林秀雄が「モーツァルト」の中でそんなようなことを書いていたような気がします。普通に読めばつまらぬ人生訓みたいですが、こういう音楽を聴きながら思いをいたせば、あらためてしみじみと見なしてみたくなる言葉です。

考えをあらためた?

ケンプと言えば、まずはベートーベン、そしてシューベルト言うイメージがあって、彼のモーツァルトというのは今ひとつピンときませんでした。しかし、今回まとめて聴いてみて、実にいろいろなことを考えさせられて、面白い体験ができました。

まとめて聞いた録音は概ね以下の3グループに分かれます。

カール・ミュンヒンガー指揮 シュトゥットガルト室内管弦楽団&スイス・ロマンド管弦楽団管楽器グループ 1953年9月録音

- ピアノ協奏曲第15番 変ロ長調 K.450

- ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調 K.271 「ジュノーム」

フェルディナント・ライトナー指揮 バンベルク交響楽団 1960年10月録音&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月録音

- ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488 1960

- ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491 1960

- ピアノ協奏曲第27番 変ロ長調 K.595 1962

- ピアノ協奏曲第8番 ハ長調 K.246 「リュツォウ」

ベルンハルト・クレー指揮 バイエルン放送交響楽団 1977年5月録音

- ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467

- ピアノ協奏曲第22番変ホ長調 K.482

ひと言で言えば、50年代の二つの録音は後のものと比べればかなり異形です。元気がいいと言えばそれまでなのですが、ミュンヒンガーの指揮するオケがかなりパキパキした感じで、後の時代のピリオド楽器による演奏を思わせるほどにとんがっています。ただし、録音の周波数特性を見てみると10KHzより上の帯域がかなり急激に減衰しているのでその分は差し引かないといけないのでしょうが、それにしてもかなりの尖りぶりです。

そして、それに呼応するケンプのピアノもかなり直線的でガンガン弾いている感じがこれまた後の時代と比べれば、まるで別人の手になるもののようです。

それと比べると、60年代にライトナーと組んで録音した4つの作品は、非常に常識的なモーツァルトに仕上がっています。ただし、この「常識的」というのは「今の目」から見てそのように感じるのであって、それをもって50年代の録音を「非常識」と言うつもりはありません。

ただ、私がこの一連の録音を聞いて面白いと思ったのは、この違いがどこに起因しているのかと言うことを考えさせられたからです。

この変化は、どう考えても「円熟した」とか「深化した」というようなきれい事で片付けられるような変化ではないです。それは、明らかに「考え方をあらためた」と言わざるを得ないほどの変化です。

50年代の直線的な演奏は明らかに、モーツァルトのピアノ協奏曲をベートーベンの協奏曲につながっていく存在として再構築しています。ですから、そこでケンプは構築への意志を見せています。

しかし、60年代の演奏からはそのような構築への意志は消えてしまって、かわりにモーツァルトの作品に内包されている微妙な光と影の織りなす繊細な世界を表現しようとする姿がはっきりと感じ取れます。

この変化を、私は「円熟」や「深化」ではなく「考えをあらためた」と感じ取ったわけです。

おそらくこの変化の背景には1956年という年が大きな意味を持っていたんだと思います。

今でこそ、モーツァルトと言えばバッハやベートーベンと肩を並べる偉大な作曲家として認知されていますが、一昔前は子ども向けの可愛らしい音楽を書いた作曲家という評価が広く定着していました。もちろん、そんな評価に異を唱える人はいましたが、社会に広く定着してしまった評価を覆すまでには至りませんでした。

そして、そのようなモーツァルトへの評価が根本から覆されて彼に対する正当な評価が社会全体に浸透し定着したのは、1956年を中心として取り組まれた生誕200年を記念する様々な取り組みによってでした。

とりわけ、LPレコードの普及に伴って多くのレーベルがモーツァルトの作品を組織的かつ大規模に録音する事によって、多くの人がモーツァルトの音楽の全貌を始めて「実際の音」として聞くことができたのです。もちろん、スコアを見て深化が理解できる人もいるのでしょうが、普通の人々は現実の「音」ととして提示されなければ何も分かりません。

その事を思えば、戦後すぐの時期に数少ない音源だけを頼りに「モーツァルト」という評論をまとめた小林秀雄の慧眼には恐れ入ります。

言うまでもないことですが、ケンプほどの男がモーツァルトの音楽を「子ども向けの可愛らしい音楽」と考えていたはずがありません。言うまでもなく、そんな社会の評価に異議を唱える気概で53年に二つの作品を録音したのだと思います。そのベクトルは、「ベートーベンの協奏曲につながっていくほどの偉大な作品」だったわけです。これは間違いないと思います。

しかし、それを「勘違いの演奏」と決めてかかるのは誤りだと思います。

ベートーベン弾きであるケンプが、己の感性を信じてモーツァルトの音楽をの価値を読み込めばこういう演奏になったわけです。その真摯さは、異形であっても聞くものに深い感銘を与えます。

しかし、1956年を境目として起こった、言わば「モーツァルト革命」とも言うべき波の中で彼は考えをあらためたんだろうと思うのです。もしかしたら、50年代に入ってから演奏活動を再開したハスキルのモーツァルトを実際に聴いたのかもしれません。(まあ、これはもう妄想にしかすぎませんが・・・)

モーツァルトの音楽は決してベートーベンの偉大なる音楽の前段階に位置するものではなくて、まさにそれのみで他に変わるものない価値と魅力を持った音楽であることを認めたのだと思います。

音楽史の中では、モーツァルトとベートーベンはともに「古典派」という枠の中におさめられるのですが、この二人は全く異質な存在です。

ベートーベンの音楽は基本的に構築していきますが、モーツァルトの音楽の魅力は光と影が織りなす繊細さの中にこそあります。それは、彼の最期のシンフォニーとなったジュピターの最終楽章においても同様です。そして、こんな事は今では誰だってえらそうに講釈を垂れることができるのですが、それをリアルタイムの中で感じ取って自分の演奏に反映していくというのはそれほど容易いことではありません。しかし、ケンプはものの見事にそのような変身を遂げて見せたのです。

ライトナーと組んで録音した4つの協奏曲は、どれもが見事なまでの繊細さに貫かれています。

どの場面をとってもピアノは控えめに鳴らされ、その微妙な音色の変化の中でモーツァルトの中に明滅する光と影が表現されています。そして、ライトナーもそう言うケンプのピアノを決して邪魔することのないようにオケをコントロールしています。

それと比べると、77年に録音された2つの協奏曲はかなり素朴です。ただし、この「素朴」というのはかなり気を使った表現です。

53年の録音は50代の後半、60年代の録音は60代の後半、そして77年の録音は80を超えての録音です。

53年の録音には気概が感じられます。60年代の録音からは芸の限りを尽くした繊細さの極みが感じ取れます。そして、77年の録音からは「枯れた芸」を感じ取らないといけないのでしょうが、いつも言っているように私は年寄りの枯れた芸には否定的です。

もっとはっきりと言えば、60年代の演奏のように芸の限りを尽くす根気と集中力を失っていることは確かです。しかし、その反面、そう言う手練手管は放棄しながら押さえるべきツボは押さえた素朴な演奏というのが好きな人はいることは否定しません。

ただ、一つ気になるのは、60年代の演奏のようなローレベルでの微妙なニュアンスというのはオーディオ装置にとっては最も苦手とする領域です。オーディオにかなり力がないと再現できない部分であることは事実ですので、できれば早急にFLACファイルはアップしたいとは思っています。

MP3ではかなりきついかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2024-04-18]

エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調, Op.85(Elgar:Cello Concerto in E minor, Op.38)(Cello)アンドレ・ナヴァラ:サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1957年録音(Andre Navarra:(Con)Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on 1957)

[2024-04-16]

フランク:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ イ長調(Franck:Sonata for Violin and Piano in A major)(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッティ 1947年5月7日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Recorded on May 7, 1947)

[2024-04-14]

ベートーヴェン:序曲「コリオラン」, Op.62(Beethoven:Coriolan, Op.62)アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1945年6月1日録音(Arturo Toscanini:NBC Symphony Orchestra Recorded on June 1, 1945)

[2024-04-12]

モーツァルト:弦楽四重奏曲 第3番 ト長調 K.156/134b(Mozart:String Quartet No. 3 in G Major, K. 156)パスカル弦楽四重奏団:1952年録音(Pascal String Quartet:Recorded on 1952)

[2024-04-10]

ハイドン:弦楽四重奏曲第1番 変ロ長調「狩」,Op. 1, No. 1, Hob.III:1(Haydn:String Quartet No.1 in B-Flat Major, Op. 1, No.1, Hob.3:1, "La chasse" )プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June 5, 1938)

[2024-04-08]

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18(Rachmaninov:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18)(P)ジェルジ・シャーンドル:アルトゥール・ロジンスキ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1946年1月2日録音(Gyorgy Sandor:(Con)Artur Rodzinski New York Philharmonic Recorded on January 2, 1946)

[2024-04-06]

シベリウス:交響的幻想曲「ポヒョラの娘」(Sibelius:Pohjola's Daughter - Symphonic Fantasy Op.49)カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年6月7日~8日録音(Karel Ancerl:The Czech Philharmonic Orchestra Recorded on June 7-8, 1962)

[2024-04-04]

ベートーヴェン:ロマンス 第2番 ヘ長調, Op.50(Beethoven:Romance for Violin and Orchestra No.2 in F major, Op.50)(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ジャン・モレル指揮 コロンビア交響楽団 1952年4月23日録音(Zino Francescatti:(Con)Jean Morel Columbia Symphony Orchestra Recorded on April 23, 1952)

[2024-04-02]

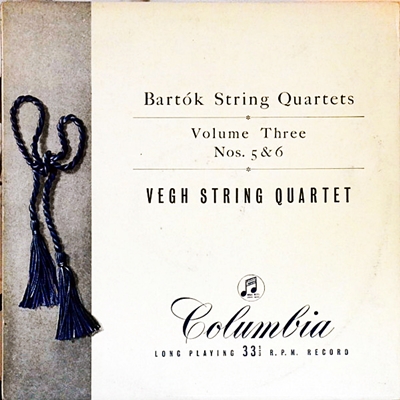

バルトーク:弦楽四重奏曲第6番, Sz.114(Bartok:String Quartet No.6, Sz.114)ヴェーグ弦楽四重奏団:1954年7月録音(Quatuor Vegh:Recorded on July, 1954)

[2024-03-31]

ベートーヴェン:ロマンス 第1番 ト長調, Op.40(Beethoven:Romance for Violin and Orchestra No.1 in G major, Op.40)(Vn)ジノ・フランチェスカッティ:ジャン・モレル指揮 コロンビア交響楽団 1952年4月23日録音(Zino Francescatti:(Con)Jean Morel Columbia Symphony Orchestra Recorded on April 23, 1952)